聖福寺で、感じ取った仏様への救いを求めた祈り、その残り香に当時の状況に想いを巡らせていた。糸口となった白山妙理大権現様が伝えてくれた当時の人々の心の傷によって作られた不浄な想い、ここは重たく脳裏に焼きついた。

こびり着くかのような重たさを抱えながら、私たちは駐車場へと向った。その脇に医療孤児施設であった聖福寮、現在は”花ぞの保育園”となっているが、横を徒歩でゆっくり見つめながら通過した。土曜日という事もあって、誰一人いない運動場に目をやる。動かぬ遊具。人もおらず、風も吹かず、そこは静寂そのものだった。

日本は戦争に負け、国土が焼け野原になった。傷ついた心の拠り所として国民が想いを寄せた天皇陛下。陛下はそれに応える形で、国土復興のために、日本全国を行脚された。脳裏に浮かんだのは昭和天皇の行幸の一場面だった。

焦土から復興しようとしながらも深く傷ついた日本人を前に、昭和天皇が考え抜いた応えが、”全国を隈なく歩いて、国民を慰め、励まし、また復興のために立ちあがらせる為の勇気を与えることが自分の責任”と自ら申され、行幸を始められた事に思いが懐古していく。

陛下は、昭和24年5月、佐賀県へ行幸をされ、引き揚げ時に孤児となった子供達が預けられた因通寺へ向われた。ここで両親を亡くされた幼き少女と陛下が交わされた会話は、今でもやまと新聞の記事に詳細が残っている。対話の描写を大切にしたいため、このまま抜粋し転記したいと思う。

▼昭和天皇行幸(以下抜粋転記)

http://www.yamatopress.com/beautifuljapanstory/pg167.html

・・・・・

陛下は、その二つの位牌が「お父さん?お母さん?」とお尋ねになったのです。

女の子が答えます。

「はい。これは父と母の位牌です」

これを聞かれた陛下は、はっきりと大きくうなずかれ、

「どこで?」とお尋ねになります。

「はい。父は、ソ満国境で名誉の戦死をしました。母は引揚途中で病のために亡くなりました」

この子は、よどむことなく答えました。

すると陛下は

「おひとりで?」とお尋ねになる。

父母と別れ、ひとりで満州から帰ったのかという意味でしょう。

「いいえ、奉天からコロ島までは日本のおじさん、おばさんと一緒でした。船に乗ったら船のおじさんたちが新設にしてくださいました。佐世保の引揚援護局には、ここの先生が迎えにきてくださいました」

この子が、そう答えている間、陛下はじっとこの子をご覧になりながら、何度もお頷かれました。

そしてこの子の言葉が終わると、陛下は

「お淋しい」と、それは悲しそうなお顔でお言葉をかけらた。

しかし陛下がそうお言葉をかけられたとき、この子は

「いいえ、淋しいことはありません。私は仏の子です。仏の子は、亡くなったお父さんとも、お母さんとも、お浄土に行ったら、きっとまたあうことができるのです。お父さんに会いたいと思うとき、お母さんに会いたいと思うとき、私は御仏さまの前に座ります。そしてそっとお父さんの名前を呼びます。そっとお母さんの名前を呼びます。するとお父さんもお母さんも、私のそばにやってきて、私を抱いてくれます。だから、私は淋しいことはありません。私は仏の子供です」

こう申し上げたとき、陛下はじっとこの子をご覧になっておいででした。

この子も、じっと陛下を見上げています。

陛下とこの子の間に、何か特別な時間が流れたような感じがしたそうです。

そして陛下が、この子のいる部屋に足を踏み入れられます。

部屋に入られた陛下は、右の御手に持たれていたお帽子を、左手に持ちかえられ、右手でこの子の頭をそっとお撫でになられました。

そして陛下は、

「仏の子はお幸せね。これからも立派に育っておくれよ」と申された。

そのとき、陛下のお目から、ハタハタと数的の涙が、お眼鏡を通して畳の上に落ちた。

そのとき、この女の子が、小さな声で「お父さん」と呼んだそうです。

これを聞いた陛下は、深くおうなずきになられた。

その様子を眺めていた周囲の者は、皆、泣いたそうです。

東京から随行してきていた新聞記者も、肩をふるわせて泣いていた。

・・・・・・

宮中にお帰りになられた陛下は、次の歌を詠まれています。

”みほとけの

教へ まもりて すくすくと

生い育つべき 子らに幸あれ”

・・・・・・

わたしが随分前に、抜粋された言葉の動画を見た時、強烈に胸に迫るものを感じた。それは両親を戦地や引き揚げ時において命を落とされ、結果孤児になってしまった幼き少女の、この気丈な語りに触れた昭和天皇の涙から、言葉を超越し迫ってくる情感に心が打たれた。言葉に触れただけで、その光景が瞼に想像が出来、今でも大粒の涙が出てくる。

この昭和天皇の行幸シーンの断片から、当時の孤児達の気丈な振る舞いを通して、幼くして死と向き合い、両親が不在である事を受け入れようとする宗教概念と、悲しみを受け入れ力強く生きようとする生命力、この両方の美がもたらした生命のブレぬ軸が、しっかりと少女に宿っている事に気付かされるだろう。

先人達の優れたところは、実はこうした目に見えない精神力を、子供に継承していた事に尽きると感じている。生きていく上で、劣悪な環境の中でたくましく生きるために何が必要か。その判断能力を、幼い子供達に躾けられている事が尊く、より一層の涙を誘う。

この保育園で身を寄せた当時の孤児達。親と死に別れ、栄養が行き届かずやせ細った戦争孤児達も、陛下が涙された少女のような軸を宿し、大人達の良心に触れながら、傷を自浄作用によって癒し、そして心を形成し、巣立って行ったのだろうと、善処を想像していた。

そして一方で、各々それぞれの生きる人生の過程の中で、えにしによって新しい家族に恵まれただろうか、想像する孤児達の生きてきた軌跡に思いを巡らせながら、保育園の静寂さに触れ、目には見えぬ当時の孤児達に問いかけるような気持ちにまで至っていた。

どこか、せつない思いを抱えたまま車に乗り込み、同乗している犬のココア君の頭をひとなでした。一番後ろの荷台の場所でじっと待っていたココア君の目を見ながら、ほんの少し、せつない気持ちを分けてしまったが、乗り込んだ後、悶々と押し寄せてくる時代背景が、複雑にこころをじわじわと締め付けてくる。口をぐっとつぐんだ。当時と現在では時代が異なる事を頭で理解しているが、どこか払拭出来ずにいた。おそらく、それらは理不尽さに対する痛みなのだろう。

わたしは、そんな事に思い返しながら、想いを巡らせていた。

次に向う移動先は、福岡市市民福祉プラザ(ふくふくプラザ)1階ホール横ホワイエ。ここには、戦後朝鮮半島から引き揚げて日本に帰国された方々が寄贈された資料が展示されているそうだ。当地にも市が管理している小さな戦争資料館がある。当地では空襲によって亡くなられた方々の資料館だ。これまで、二度足を運び常設展と企画展を見て来たが、戦争への記憶が風化していったであろう様相は、会場内の人のなさから感じ入ることが出来る。

慰霊と定めた日は、慰霊祭があり、関係各位の列席により参加された方々の記憶には留まるが、歴史上最も大勢の方々が亡くなられた死であっても、今やすっかり過去の出来事になっている。敗戦後の日本は、経済復興を遂げ、物が溢れ代える幸せな時代になった。精神よりも物質に意識が奪われた世情を背景に、生きている者は、死そのものを学んでこなかったのではないだろうか。家庭の中でも、学校の中でも、社会の中でも、死について考え向き合う機会は実に乏しい。故に、我が国の哀悼の誠が共有出来ぬ所以であり、現状のように思う。

教育の上で、生きる、命の尊さは教示されてはきたが、本来、死もまた尊いものである。そう教えてこなかったからこそ、亡くなってしまえば生きてこられた軌跡すら忘れ、なかったものとして風化させてしまうのかもしれない。宗教的概念の価値感を共有出来ないのは、宗教の自由がもたらした弊害の一つとも言えるだろう。

死を想う事は、同時に生を想う事に連動し、命を大事にしようと向き合うきっかけになるのだが、ここに踏み込めば、宗教色の是非を問われるため、大人は踏み込めないでいる。なんとも、おかしな光景だが、現実はそうだ。政教分離の観点からも、戦争で起きた死を、史実と同時に、死を通して尊むこころを教えて来なかった罪は、我々が等しく背負わねばならないのかもしれない。それらの影響によって、社会形成そのものに反映され歪な形相になった事が、戦後を生きる者に課せられた足かせのようなものだと思っている。

その足かせを自ら外す事が出来るのは、戦時で亡くなられた方々の御霊や思いが感じられる場所に赴くことのように思う。彼らの場所では、静かに足かせを外したい。今、こんな時代であっても、当時生きた方々が確かにそこにいたのだから。

こころの奥には、戦後の豊かさに対する感謝と疑念がいつも混在している。このままで良いのだろうか。わたしたち日本人は、本当にこの方向性の歩みで良いのだろうかと。どこの国の人か分からぬほど曖昧になる意識。目に見えない大切な領域の中で、反日や愛国やの話が拮抗している日々を振り返ると、これが戦時中の苦しみに匹敵している戦後の民族喪失の苦しみだろうと捉えている。

全国各地方によって、戦争被害が触れられる資料館。そこには史実と同時に亡くなられた方々の生きてきた軌跡の証も展示されている。展示側の主観による説明を避けた展示方法は、時折観るものの感受性を求められるが、考えるきっかけとなる場所である事は確かだろう。

戦後の引き揚げを展示した福岡市市民福祉プラザは、福岡市が運営している。この資料館のホームページは以下の通りだ。

福岡市市民福祉プラザ

http://hakatakou-hikiage.city.fukuoka.lg.jp/shisetsu/

引き揚げの歴史をホームページから転記しておこう。

▼はじめに

福岡は、有史以来、中国大陸や朝鮮半島との交流拠点として栄えてきた歴史のある地で、古くは博多津と呼ばれた博多港は、アジアに開かれた窓口として中心的な役割を果たしてきました。

思いかえせば、この博多港は、昭和20年の終戦を迎えた後、引揚援護港のひとつに指定され、約1年5ヶ月にわたり、中国や朝鮮半島などから約139万人の日本人引き揚げ者を迎え入れ、また同時に、当時日本に居住していた朝鮮半島や中国の人々など約50万人を祖国に送り出した「海の玄関口」でした。

戦後のめざましい経済発展の中で、博多港は大きく変貌し、引き揚げの歴史的な事実は、人々の記憶から次第に薄れ、あの苦しく悲惨な戦争体験は次第に風化しつつあります。

この引揚港・博多~苦難と平和への願い~をご覧になり、かつてこの港が国内最大級の引揚港として果たした歴史的役割や、平和の尊さについて考える機会としていただければ幸いです。

なお、ホームページを開設するにあたり、貴重な資料をご寄贈いただきました皆様を始め、ご協力いただきました関係各位に厚く御礼申し上げます。

▼序章 - 海外での生活

日本は明治期以降、日清戦争(1894~1895年)、日露戦争(1904~1905年)、第一次世界大戦~シベリア出兵(1914~1922年)などの経過の中で、台湾領有(1895年)、韓国併合(1910年)を行い、さらに日本の主導で「満州国」を建国(1932年)しました。

その結果、多くの軍人軍属や一般邦人が海外特に東アジアで生活していたのです。

▼日本をめざして-海外からの出発

昭和20年(1945年)第2次世界大戦終戦後、海外に住んでいた日本人は日本へ引き揚げることになりました。

中国の華北以南や朝鮮半島南部、台湾では、現地政府の方針により比較的順調に引き揚げを行うことができましたが、昭和20年8月9日にソ連軍が侵攻した結果、朝鮮半島の北緯38度線は封鎖。一般国民の南下が禁止されたため、旧満州や朝鮮半島北部からの引き揚げは、困難をきわめました。

海外で敗戦を迎えた一般国民が、遠い海外から日本へ帰る「引き揚げ」は、長い苦難の道のりでした。

▼復員・引き揚げと送出-海の玄関口・博多港

昭和20年(1945年)10月15日、連合国最高司令官総司令部は博多港を「引揚援護港」として指定。11月24日、旧厚生省は「博多引揚援護局」を設置しました。

その後、約1年半、昭和22年4月30日の閉局までに、軍人・軍属約42万人、一般国民約97万人、合計約139万人が、博多港に上陸しました。

同時に、朝鮮半島や中国の人々約50万人が、祖国へ出発した「送出」の港でもありました。博多港は、海の玄関口だったのです。

▼引揚援護活動

陸した引き揚げ者の中には援助や治療が必要な伝染病患者や女性、孤児たちが含まれていました。福岡での援護活動は京城(現ソウル)で始まりました。「京城帝国大学」の教授や学生達は、朝鮮半島北部からの引き揚げ者の窮状を見るに忍びず、昭和20年10月京城で「罹災民救済病院」、列車・船内で診療を行う「移動医療局」(米軍政府公認 MRU?Medical Relief Union)を設置しました。

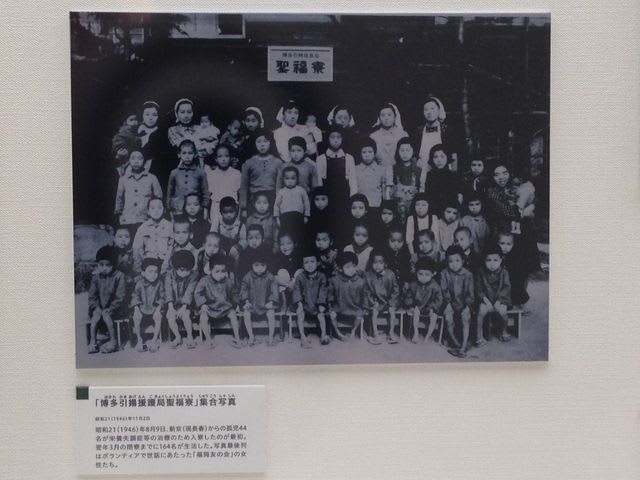

翌年2月には博多・聖福寺に本部を置き、3月に女性患者のための「二日市保養所」、4月に「聖福病院」、8月に医療孤児施設「聖福寮」を設立し、さまざまな援護活動を行いました。

(以上転記完了)

わたしが会場に入った時、1階フロアにブース形式になって展示されている一角が目に飛び込んで来た。各地方にあるような立派な資料館とは異なる様相だった。言葉は悪いが、多くの方々に知ってもらいたいという周知姿勢は、強く感じられなかった。やはり、史実上、被害状況の内容には、十分な配慮が必要だったのだろう。

パンフレットを手に取り、そのブースに入っていった。

ここには史実に沿った展示がされており、入口で音声によるナレーションが流れていた。最初から最後まで、じっと立ったまま聞いていた。途中からだんだんと違和感が募ってくるアナウンスだった。なんだろう、この違和感。その語り部の見ている立ち位置の軸が、ずれている印象だ。引き揚げ時に起きた悲劇も、このナレーションから受けた印象は、致し方がないという論調に、どうしても聞こえたからだ。

確かに、史実を変えることは出来ない。史実は事実だ。しかし、その悲劇の原因は、何も日本側だけにあるものでもない。この原因が日本側にあったから故に致し方がない、という結論への論調に、どうしても感じずにはいられなかった。ここまで深く聞き入る人がいないのかもしれないが、制作を福岡市がされているならば、是正をされた方がいいだろう。何も知らず聞けば、軸がずれている事は、聞き取れないからだ。故に論調を鵜呑みにし、被害原因が日本側にあると完結されてしまう。子供達の教育の上でも、非常に問題をはらんでいると感じ入った。

この会場で、ナレーションが流れる最初の一角で、このような心境に至り、憤りを覚えていたが、寄贈された当時の代物や写真を見ていくうちに、その憤りがどんどん削ぎ落とされていった。特に二日市保養所に纏わる医師や看護師の写真、そして、栄養失調の孤児達の集合写真。孤児として預けられた聖福寮で当時5歳ぐらいだったとすれば、今では72~73歳になられている。当時栄養失調であったとしても、少年少女達も青年となり大人となって、結婚し、家庭を築かれていたならば、今では孫もおられる世代になっている。

やせ細った子供の細い足を見つめながら、先輩達が各々の人生を全うされている事に、意識を傾注した。人に話す苦労は苦労ではない、そう思われているかもしれない。皆が貧しかった時代ではあったが、それでも両親を戦地で失った心の傷は、貧しさに加算された事だろう。

先輩達の引き揚げ時のご苦労を思えば、今はなんと甘えた社会だろう。これを幸いと呼ぶべきかどうか、実に迷うところだ。

中でも、この二日市保養所で秘密裏に堕胎手術を受けた女性達の存在を思うと、居た堪れない。決死の覚悟を求められない時代に生きている私達は、生きる事に貪欲さを失っている事だけは確かだ。自戒の念を込め、想像するに、近寄りたくても近寄れない程の痛みの差が、この展示会場で感じられた。

佇みながらも重苦しい雰囲気を払拭出来ないまま、私はこの場を無言で去り、会場外に設置されている喫煙コーナーで、外の風景を見つめながらタバコに火を点けた。行き交う車両。外はもう大雨になっていた。先ほどの重苦しい雰囲気とは別世界の無縁な風景。これが今の日常の風景なのだろう。

街の一角に、こんな展示場があって、地元の方は、その資料さえ目にする人もいないのかもしれない。これは、日本全国共通して言える事だろう。なにも福岡だけではない。沖縄でもそうであり、当地でもそうだ。わたしたちは、先輩達の戦時の苦労と対極にある喜びも、等しく教わって来なかった。ここには、意図的に教えて来なかった部分もあるように思う。その心情もこの展示会場に足を運べば味わえるだろう。胸を張って言える史実と、そうではない心情に至る史実がある事を。

(つづく)