霧山白山城は愛知県豊田市霧山町字高山にあります。信州からやってきた松山氏が城主とも言われますが詳細は不明のようです。比高150mの単独峰に幾段もの帯曲輪状地形、畝状竪堀など興味深い遺構が残り、地山の多数の大岩を取り込んだ城域が見ごたえありの山城でした。今回の参考資料は(1)「足助の中世城館」足助町教育委員会2001 (2)「愛知県中世城館跡調査報告2」愛知県教育委員会1994 などです。

霧山白山城 かつては巴川沿いの道はなく七里街道がメインの街道だった

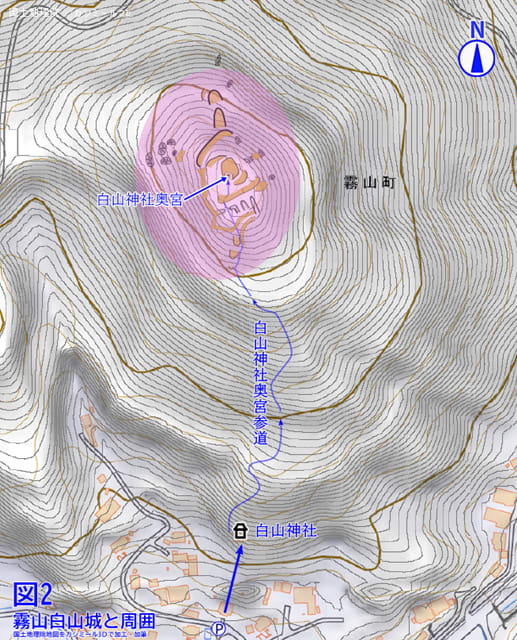

今は巴川沿いに道路が敷設されましたが、往時は七里街道が松平地区と足助地区を結ぶ主要な街道だったようです。城はこの街道を見下ろす高所にあり山下の白山神社から山上の奥宮への参道が城道と重なる部分が多そうです。

霧山白山城 白山神社から奥宮までの参道をたどって見学する

城の名称の元になった白山神社の駐車場に車を止め、山上の奥宮への参道を登り城域に入ります。往時の城道も概ねこのルートではないかと思いました。

霧山白山城 山下の白山神社左側に参道の登り口がある

白山神社を参拝して、神社左側の奥宮への参道を登ります。比高は150mです。

霧山白山城 参道の両サイド、西尾根、北尾根に帯曲輪地形が多数

霧山白山城は大岩の多い地山を巧みに利用して築城されいました。急な法面には何段もの帯曲輪地形がありましたが、兵の駐屯が出来る面積の平場は少ないようでした。

霧山白山城 参道の奥に奥宮が見えてきた

150mの比高を一気に登り切ると山頂部分に白山神社奥宮が見えてきました。Ⅰ郭の一部を削り取って奥宮を祀ったようで、往時の虎口はこの辺りにあったかもしれませんね。

霧山白山城 Ⅰ郭の白山神社奥宮 南から

最近では山間部の高所の神社は参拝が途絶えている場合が多いのですが、訪れた時期がお正月から日が経っていなかったので、門松が立てられ奥宮も現役で、大切に祀られていることがわかりました。参道の整備が行き届いていたのも肯けますね。

霧山白山城 Ⅰ郭 北から 右奥に奥宮

Ⅰ郭は最高所にありました。一部が奥宮でけずられました。Ⅰ郭はこの城の中では最大の平場となっていましたが、土塁は見あたりませんでした。

霧山白山城 帯曲輪状の平場① 南西から 右に切岸

遺構の輪郭はやや不明瞭ですがⅠ郭の北と西側の斜面を削り帯曲輪状の平場と切岸の削り出しが行われていました。

霧山白山城 平場⑥ 奥上に平場⑦ 北から

北側尾根には平場⑥と⑦が設けられていました。ここは兵が駐屯できそうな面積の平場で、それぞれの切岸も高くて急なので北方に対する備えてしては効果的だったのではないでしょうか。

霧山白山城 城域にはこのサイズの大岩が多数 人物と比較

三河山間部には地山が花崗岩のところが多く、一部が露出して風化されている大岩をよく見かけます。霧山白山城でも大岩が多数見られ城郭遺構ではありませんがみどころでした。

霧山白山城 ④の堀切と土橋 北上から

参道途中には両サイドが堀切の土橋地形が在りました。ヒョットすると土橋は参道として後から埋め立てられた、または拡幅されたのかもしれません。

霧山白山城 麻績曲輪状の平場② 西から

Ⅰ郭の南斜面には帯曲輪状の幅の狭い長い平場が設けられていました。②の南下には3条の畝状竪堀がありますので、竪堀を登って来る敵を上から攻撃するための平場ではないかと想像してみましたがどうでしょう。

霧山白山城 竪堀⑤ 上から

竪堀⑤は3条の中で最も規模の大きな竪堀でした。霧山城は単独峰で、全体に急斜面の山ですが、竪堀を設けて七里街道方面の防御をさらに厚くしているようでした。

霧山白山城 赤色立体図で大岩を見る

山肌にボツボツと見えるのは、露出している多数の大岩です。城域だけでなく山腹全体に大岩が見られます。

霧山白山城は来歴がはっきりしない城郭ですが、興味深い遺構が山頂部を中心に展開されていました。白山神社の奥宮への整備された参道があり、城郭遺構以外にも多数の大岩も楽しく見学出来てよかったです。