2019年7月18日(木) 3人でお花を入れました。

人様にお見せするようなものではありませんが、

お弟子さんの記録のために載せます。

槿 唐銅一文字花入 真

縞芦 下野 竹舟型釣花入 草

縞芦 桔梗 紫紅槿 金糸梅 小判草 古里籠 草

翌金曜日、桔梗と金糸梅が開き、槿は萎み、

思うように咲いてくれません。

土曜日

紫紅槿 白釉花入 行

花には真行草があります。

(フォーマル、セミフォーマル、カジュアル?)

花入の真行草

焼物の花入

(外国渡りの)青磁・白磁などは「真」です。一番格が高い

国焼で釉薬を掛けた陶器は「行」です。

国焼で釉薬を掛けない陶器は「草」です。

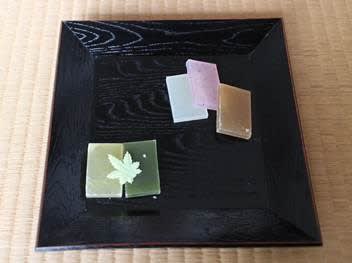

解りやすい焼物花入の例

中央 青磁 「真」

右の 釉薬を掛けた焼物 「行」

左の 釉薬を掛けない焼締め 「草」

焼物以外の花入

(外国渡りの)唐銅・古銅・青銅などは「真」

籠・竹切りは「草」

義山(ギヤマン)も「草」

うちは板床なので敷板を用いませんが、

畳床の場合は敷板を用います。

真 真塗矢筈端

行 塗蛤端

草 木地蛤端

茶道文化検定対策でした。

にほんブログ村

にほんブログ村

人様にお見せするようなものではありませんが、

お弟子さんの記録のために載せます。

槿 唐銅一文字花入 真

縞芦 下野 竹舟型釣花入 草

縞芦 桔梗 紫紅槿 金糸梅 小判草 古里籠 草

翌金曜日、桔梗と金糸梅が開き、槿は萎み、

思うように咲いてくれません。

土曜日

紫紅槿 白釉花入 行

花には真行草があります。

(フォーマル、セミフォーマル、カジュアル?)

花入の真行草

焼物の花入

(外国渡りの)青磁・白磁などは「真」です。一番格が高い

国焼で釉薬を掛けた陶器は「行」です。

国焼で釉薬を掛けない陶器は「草」です。

解りやすい焼物花入の例

中央 青磁 「真」

右の 釉薬を掛けた焼物 「行」

左の 釉薬を掛けない焼締め 「草」

焼物以外の花入

(外国渡りの)唐銅・古銅・青銅などは「真」

籠・竹切りは「草」

義山(ギヤマン)も「草」

うちは板床なので敷板を用いませんが、

畳床の場合は敷板を用います。

真 真塗矢筈端

行 塗蛤端

草 木地蛤端

茶道文化検定対策でした。

2019年7月22日(月)

鎌倉支部主催の講演会へお出かけ。

午前の部の続き

お昼休み。

以前は会場の鎌倉芸術館のレストランへ行きましたが、閉店。

近くのイタリアンはクリニックに。

Ciaoさんとsofoは

大船駅で大船軒のサンドイッチを調達

080さんはお結び持参。

お若い063さんは駅前のお店へ。

午後は 鎌倉彫作家の三橋鎌幽氏の

「禅と茶道と鎌倉彫」 のお話

鎌倉で作られるから鎌倉彫と思っていましたが、

鎌倉時代にできた技法だから鎌倉彫だそうです。

会津塗とか輪島塗とは違いますものね。

堆朱、器胎の上に漆を何層も塗り重ねて紋様を彫る。

100回塗って、3mmですって。

で、先に紋様を彫ってから漆を塗る、鎌倉彫ができた。

三橋家は元々仏師だった。

仏師の仕事は仏像を彫るだけでなく、

須弥壇、欄間、香合等仏具、などすべて作る。

明治の廃仏毀釈で寺が壊され、仏像も海外へ流出した。

鶴岡八幡宮も元は八幡宮寺で、三門、宝塔などがあった。

そう言えば変に空地がある。仏教建物の跡なのだ。

仏師の仕事が無くなり、

仏具の技法の鎌倉彫が残った。

仏具の香合は大きい。

茶道の香合は袖香合(袂に入れて持ち歩く)の大きさです。

うちの香合で蓋を捻ると開かないようになる物があります。

袂の中でこぼれない為なのですね。

三橋鎌幽氏は新しい技法への挑戦もされています。

青い鎌倉彫、初めてみました。

昼休みに実物が展示されていました。

充実した特別研究会でした。

写真はあまり撮れなかったので、

帰りの新橋の交差点で。

しあわせな心豊かな一日でした。

にほんブログ村

にほんブログ村

鎌倉支部主催の講演会へお出かけ。

午前の部の続き

お昼休み。

以前は会場の鎌倉芸術館のレストランへ行きましたが、閉店。

近くのイタリアンはクリニックに。

Ciaoさんとsofoは

大船駅で大船軒のサンドイッチを調達

080さんはお結び持参。

お若い063さんは駅前のお店へ。

午後は 鎌倉彫作家の三橋鎌幽氏の

「禅と茶道と鎌倉彫」 のお話

鎌倉で作られるから鎌倉彫と思っていましたが、

鎌倉時代にできた技法だから鎌倉彫だそうです。

会津塗とか輪島塗とは違いますものね。

堆朱、器胎の上に漆を何層も塗り重ねて紋様を彫る。

100回塗って、3mmですって。

で、先に紋様を彫ってから漆を塗る、鎌倉彫ができた。

三橋家は元々仏師だった。

仏師の仕事は仏像を彫るだけでなく、

須弥壇、欄間、香合等仏具、などすべて作る。

明治の廃仏毀釈で寺が壊され、仏像も海外へ流出した。

鶴岡八幡宮も元は八幡宮寺で、三門、宝塔などがあった。

そう言えば変に空地がある。仏教建物の跡なのだ。

仏師の仕事が無くなり、

仏具の技法の鎌倉彫が残った。

仏具の香合は大きい。

茶道の香合は袖香合(袂に入れて持ち歩く)の大きさです。

うちの香合で蓋を捻ると開かないようになる物があります。

袂の中でこぼれない為なのですね。

三橋鎌幽氏は新しい技法への挑戦もされています。

青い鎌倉彫、初めてみました。

昼休みに実物が展示されていました。

充実した特別研究会でした。

写真はあまり撮れなかったので、

帰りの新橋の交差点で。

しあわせな心豊かな一日でした。

2019年7月22日(月)

鎌倉支部主催の講演会へお出かけ。

東海道線に遅れがでているとニュースに心配したが皆さん無事に到着。

まず、お呈茶席へ。

御菓子

滝幕 鎌倉三鈴製

たっぷりで濃いめのお薄を一服頂く。

大寄せのお茶会で何服も頂くときは

あまり大服は困るけれど、今日は丁度良い。

会場へ。

午前の部

講師 報国寺住職 菅原義久

「平常心」~平常なる心とは~

午後の部

講師 鎌倉彫作家 三橋鎌幽

「禅と茶道と鎌倉彫」

幹事長の挨拶。

利休居士、歴代宗匠、物故会員に黙祷

ことばの唱和

(うちのお弟子さん暗誦できない、若いうちに憶えておきなさい)

利休百首

その道に入らんと思う心こそ我が身ながらの師匠なりけり

報国寺の菅原義久ご住職による

「平常心」についてのお話

ご登壇になると、

勢いよく拍手する人がいて、

つられてパラパラと拍手が上がる。

お坊様に拍手はしないの。

初め建長寺官長に講話の依頼がありましたが、

建長寺開山蘭渓道隆大覚禅師の遠忌が7月24日にあり、

ご多忙で、建長寺派の報国寺のご住職がお越しになりました。

菅原ご住職もこの後、お手伝いに伺うそうです。

講演会の設定はいろいろ配慮しなければならず大変ですね。

○建長寺開山から三代のお話。

大覚禅師は宋から渡来した始めは常楽寺にされた。

(ネットみたら寿福寺にと ある。私の聞き間違いかも?)

「喫茶去」という禅語を発された。

日本の修行僧が説教を受けた後、本来は座禅を組むのに、

禅堂に居らず、居室に戻り教えを書き留めていた。

宋の言葉で教えを説かれ、通訳も充分でなく、

聴いた言葉をすべて必死で書き留める。

その気持ち解ります。

お稽古の帰り、横須賀線の中で、

とりあえず先生が言われた事をすべて書いていました。

大覚禅師は禅の教えを言葉で伝えるだけでなく、

お茶を通して教えることにしたのです。

そこで「喫茶去」 まぁお茶でも召し上がれ。

「去」は強調で「され」という意味はありません。

二代は大覚禅師の弟子、南浦紹明(なんぽしょうみん)大応国師

(ネットみたら(しょうみょう)とも。私の聞き間違ではない)

駿河の国生まれ日本の人

大徳寺の天源院にも住された。

(入宗して)台子を日本にもたらされた。

台子は元は幅一間(181cm)もある大きな物だそうです。

上野の茶道具展で見た台子もかなり大きかったけれど、

更に大きい!

三代は大応国師の弟子、宗峰妙超(しゅうほうみょうちょう)大燈国師

大徳寺を開山

○修行の心得

常に良いと思う事を平常心で繰り返す

平・・・たいら 凸凹なし おだやか

常・・・つねに いつも かわらない

心・・・こころ 気持ち 心持ち

(鬱々と何もしたくなかったり、たまにハイになったり 凸凹な私)

菅原ご住職は剣道をなさる方で、

宮本武蔵の五輪書 水の巻 「兵法心持ちの事」

のお話が面白かったです。

こちらも平常心を説かれています。

力まない。 大事ですね。

○坐禅の基本 調身・調息・調心

調身・・・安定した正しい姿勢を作る

調息・・・安定した正しい呼吸を行う

調心・・・安定した正しい姿勢で安定した正しい呼吸ができた時、

平常なる心が宿る

役員によるお礼の挨拶

50年前に円覚寺官長様にご講話をお願いしたおり、

拍手して叱られた事を話した。

その時私もいました。

お弟子さんがお坊様の講演会に行くときは、

拍手をしてはいけないと念を押します。

皆で起立し、礼をして感謝しました。

もう少し静かにお稽古したい。

よくしゃべる人がいるのですよね。

自分で実況中継しないとお点前出来ない人とか。

主客総礼したとたんに喋り出す客とか。

以前、子育て中でイライラ怖い顔をして来た人が

四方捌きをしているうちに、す~と穏やかな良い顔になった。

これが平常心、お茶を稽古する意味でしょう。

以前から拝読していたgooブログ

稽古とは「点前に集中して無になる時間を持つ」とありました。

コメントできないので無断でLINKさせて頂きます。

こちら です。

午後の部へ つづく

にほんブログ村

にほんブログ村

鎌倉支部主催の講演会へお出かけ。

東海道線に遅れがでているとニュースに心配したが皆さん無事に到着。

まず、お呈茶席へ。

御菓子

滝幕 鎌倉三鈴製

たっぷりで濃いめのお薄を一服頂く。

大寄せのお茶会で何服も頂くときは

あまり大服は困るけれど、今日は丁度良い。

会場へ。

午前の部

講師 報国寺住職 菅原義久

「平常心」~平常なる心とは~

午後の部

講師 鎌倉彫作家 三橋鎌幽

「禅と茶道と鎌倉彫」

幹事長の挨拶。

利休居士、歴代宗匠、物故会員に黙祷

ことばの唱和

(うちのお弟子さん暗誦できない、若いうちに憶えておきなさい)

利休百首

その道に入らんと思う心こそ我が身ながらの師匠なりけり

報国寺の菅原義久ご住職による

「平常心」についてのお話

ご登壇になると、

勢いよく拍手する人がいて、

つられてパラパラと拍手が上がる。

お坊様に拍手はしないの。

初め建長寺官長に講話の依頼がありましたが、

建長寺開山蘭渓道隆大覚禅師の遠忌が7月24日にあり、

ご多忙で、建長寺派の報国寺のご住職がお越しになりました。

菅原ご住職もこの後、お手伝いに伺うそうです。

講演会の設定はいろいろ配慮しなければならず大変ですね。

○建長寺開山から三代のお話。

大覚禅師は宋から渡来した始めは常楽寺にされた。

(ネットみたら寿福寺にと ある。私の聞き間違いかも?)

「喫茶去」という禅語を発された。

日本の修行僧が説教を受けた後、本来は座禅を組むのに、

禅堂に居らず、居室に戻り教えを書き留めていた。

宋の言葉で教えを説かれ、通訳も充分でなく、

聴いた言葉をすべて必死で書き留める。

その気持ち解ります。

お稽古の帰り、横須賀線の中で、

とりあえず先生が言われた事をすべて書いていました。

大覚禅師は禅の教えを言葉で伝えるだけでなく、

お茶を通して教えることにしたのです。

そこで「喫茶去」 まぁお茶でも召し上がれ。

「去」は強調で「され」という意味はありません。

二代は大覚禅師の弟子、南浦紹明(なんぽしょうみん)大応国師

(ネットみたら(しょうみょう)とも。私の聞き間違ではない)

駿河の国生まれ日本の人

大徳寺の天源院にも住された。

(入宗して)台子を日本にもたらされた。

台子は元は幅一間(181cm)もある大きな物だそうです。

上野の茶道具展で見た台子もかなり大きかったけれど、

更に大きい!

三代は大応国師の弟子、宗峰妙超(しゅうほうみょうちょう)大燈国師

大徳寺を開山

○修行の心得

常に良いと思う事を平常心で繰り返す

平・・・たいら 凸凹なし おだやか

常・・・つねに いつも かわらない

心・・・こころ 気持ち 心持ち

(鬱々と何もしたくなかったり、たまにハイになったり 凸凹な私)

菅原ご住職は剣道をなさる方で、

宮本武蔵の五輪書 水の巻 「兵法心持ちの事」

のお話が面白かったです。

こちらも平常心を説かれています。

力まない。 大事ですね。

○坐禅の基本 調身・調息・調心

調身・・・安定した正しい姿勢を作る

調息・・・安定した正しい呼吸を行う

調心・・・安定した正しい姿勢で安定した正しい呼吸ができた時、

平常なる心が宿る

役員によるお礼の挨拶

50年前に円覚寺官長様にご講話をお願いしたおり、

拍手して叱られた事を話した。

その時私もいました。

お弟子さんがお坊様の講演会に行くときは、

拍手をしてはいけないと念を押します。

皆で起立し、礼をして感謝しました。

もう少し静かにお稽古したい。

よくしゃべる人がいるのですよね。

自分で実況中継しないとお点前出来ない人とか。

主客総礼したとたんに喋り出す客とか。

以前、子育て中でイライラ怖い顔をして来た人が

四方捌きをしているうちに、す~と穏やかな良い顔になった。

これが平常心、お茶を稽古する意味でしょう。

以前から拝読していたgooブログ

稽古とは「点前に集中して無になる時間を持つ」とありました。

コメントできないので無断でLINKさせて頂きます。

こちら です。

午後の部へ つづく

床

色紙

「心如海」 (醍)醐(寺)山崎 明道

今年は7月15日が海の日でしたので。

花入れは 釣り舟

香合

ミャンマーから海を渡ってきた蒟醤の小箱 器体は竹です。

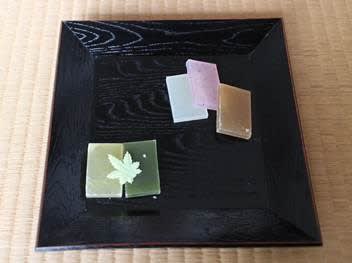

御菓子

青楓 喜久乃屋

お干菓子

氷餅 亀屋良長

7月②

7.18(木)

045 14:00~ 名水点

080 14:00~ 名水点

067 14:30~ 葉蓋洗い茶巾

7.20(土)

074 11:00~ 濃茶棚点前 薄茶平点前

065 13:00~ 唐物

KJi 13:30~ 名水点

079 14:00~ 葉蓋洗い茶巾

077 14:00~ 唐物

043 14:00~ 唐物

にほんブログ村

にほんブログ村

色紙

「心如海」 (醍)醐(寺)山崎 明道

今年は7月15日が海の日でしたので。

花入れは 釣り舟

香合

ミャンマーから海を渡ってきた蒟醤の小箱 器体は竹です。

御菓子

青楓 喜久乃屋

お干菓子

氷餅 亀屋良長

7月②

7.18(木)

045 14:00~ 名水点

080 14:00~ 名水点

067 14:30~ 葉蓋洗い茶巾

7.20(土)

074 11:00~ 濃茶棚点前 薄茶平点前

065 13:00~ 唐物

KJi 13:30~ 名水点

079 14:00~ 葉蓋洗い茶巾

077 14:00~ 唐物

043 14:00~ 唐物