囁きから凱歌まで、明滅する点だけで描かれる連打音の最高傑作、リストの「ラ・カンパネラ」を暗譜した。

遠くから響くこだまのような前奏は、各変奏のクライマックスで常に収斂するDis 音連打のさり気ない前兆。

H dur に始まり次々と転調していく第2の主題は右手から左手へ、左手から右手へ、精巧に飛び火する。

一方、終結部へなだれ込む、反行するオクターブの半音階は、最後の方で半音をはしょり、両手の黒鍵、白鍵を一致させ、弾き易くしている。*

優れたピアノ曲は「2つの手」ではなく「10本の指」のために書かれたものだと言われるが、この曲こそまさに。

僕が幼児の頃親から初めて買ってもらったレコードには「エリーゼのために」、パデレフスキーの「メヌエット」に続き、この曲が入っていた。

* 128小節目の最後の4つの16分音符

右手:[H] 全音 [Cis◎] 半音 [Cisis] 半音 [Dis◎]

左手:[Fisis] 半音 [Fis◎] 全音 [E] 半音 [Dis◎]

(◎ 黒鍵)![]()

==フランス人Guillaumeさんのコメント==

128小節目の最後の4つの16分音符が半音階から外れて、両手の白鍵、黒鍵が一致しているのは分かった。けれどなぜ?演奏上の理由では無いのではないか。127小節目や128小節目の頭はそうなっていないから。和声的な理由ではないの?

==僕の返答==

128小節目の最後だけ半音が省かれているのは、127と128小節目はドミナントで、129小節目の頭でトニックになるから。半音階のすべての半音は経過音として扱われ、和声には一切影響を及ぼさない。ピアノ曲の書き方は演奏し易いことが重要で、調性の選び方も同様。もし「ラ・カンパネラ」がイ短調で書かれていたら演奏し難いよ。いわばこれはピアノの楽譜を3次元で読み解く考え方だ。![]()

![]()

最新の画像[もっと見る]

-

アルトフルートのための"The Salutation" 再演

8年前

アルトフルートのための"The Salutation" 再演

8年前

-

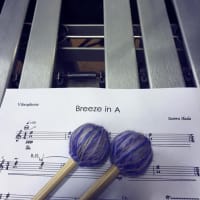

《Breeze in A》の指揮/YouTube

10年前

《Breeze in A》の指揮/YouTube

10年前

-

島村楽器ピアノフェスティバル語録(第8回~第10回)

13年前

島村楽器ピアノフェスティバル語録(第8回~第10回)

13年前

-

アルトサックスとピアノのための《詩篇》初演予定

13年前

アルトサックスとピアノのための《詩篇》初演予定

13年前

-

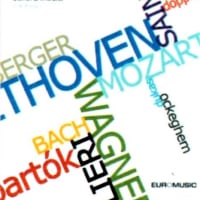

ユーロミュージックから「ショパンのノクターン」楽譜出版

14年前

ユーロミュージックから「ショパンのノクターン」楽譜出版

14年前

-

6手のための「ショパンのノクターン」編曲/初演予定

14年前

6手のための「ショパンのノクターン」編曲/初演予定

14年前

-

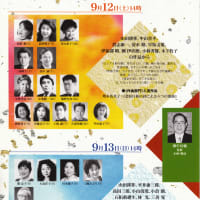

バリトン歌曲《月》再演/奏楽堂

15年前

バリトン歌曲《月》再演/奏楽堂

15年前

-

初見課題曲

17年前

初見課題曲

17年前

-

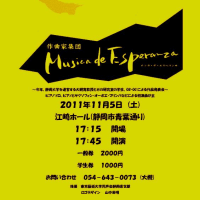

ウィンドオーケストラ作品の委嘱

19年前

ウィンドオーケストラ作品の委嘱

19年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます