いつも景色を切り取って ブログに貼り付け

出来上がるまでわからない そんな魅力のハリネズミ

誰も知らない 誰も見たことのない 普段のカメラではのぞけない

そんな景色 そんな当たり前をもっと探してみたい

撮影:デジタルハリネズミ2

出来上がるまでわからない そんな魅力のハリネズミ

誰も知らない 誰も見たことのない 普段のカメラではのぞけない

そんな景色 そんな当たり前をもっと探してみたい

撮影:デジタルハリネズミ2

で、今度はせっせと神事に使う飾りなどを作ってるおっちゃんたち。

右の写真は・・・ あまり大きな声では言えないアレです。山の神様が女性なのでこういう物を奉納するわけですね。こういった文化は案外どこにでもあるんですね。

もしかしたら青少年への性教育の一環なのでしょうか。”あれをあれしてあれすれば子供が出来るんだ”とかひとつの話のネタにはなるのかもしれません。本当のところはよくわかりませんが・・・

神事が行われる祠とは別にもう一つあるんですがこっちにも大きな声では言えない木が置いてありました。

隣の写真は鳥居に吊されたオコゼ。

簡単に神事を説明すると・・・

海の神と山の神が居て、見栄の張り合いから海の生物と山の生物どっちか多いか比べようではないですか。と言ったのが始まり。

当日海と山から動物と魚を集めて尾鷲の浜にやってきた両神様。数を比べてみれば同数。これは参った。これでは勝負がつかない。と笑って終わらそうとした時に遅れて来た一匹の魚が居たわけです。それがオコゼなんですね。オコゼがやってきたことで海の神の勝ち。負けた山の神は”きぃー おぼえてらっしゃい”とハンカチをくわえて山に帰って入ってしまったとのこと。

それを見た住民が山の神を慰めに行くときに「オコゼなんてあんなぶっさいくなの魚じゃない。あなたは負けてなんかいません」とオコゼを見せて笑い飛ばしたというのがいきさつです。

ツッコミどころはいろいろありそうですが、神話なのでそのままにしておきましょう。

とそんなこんなで神事としてずっと行われてきてるわけで・・・

この鳥居より先は女人禁制。女の人が入ると山の神が嫉妬しちゃうとのこと。

で笑います。

ふところからオコゼが顔を出してます。

とそんな感じで無事に神事は終了です。

なんだかあっけないほどあっさりと終わりました。

最後に昔話としての山の神神事の紙芝居と尾鷲見学ツアー参加者に昼食が振る舞われてツアーも終わりです。

ぐるぐると街中を歩きながら説明を聞いてたわけですが、瓦の話や伝承などなかなか普段聞けない話が聞けて面白かったです。っていうか瓦が一番興味がわいた話だった気はします。

また面白い瓦を見つけたらここに載せてみようかと思います。

一日一魚・山の神祭礼

瓦図鑑

そんなわけで先日三重県尾鷲市で行われた「山の神神事」に行ってきました。

テレビなんかではよく見てた不思議な神事ですが、実際に行くのは初めてです。

尾鷲の街歩きもあったので同じく参加。

ガイドがつくので初心者にも安心です。

歩いてみるとこの街にも案外古い建物が残ってます。途中でこんな葉っぱを見つけました。

天台烏薬(てんだいうやく)です。俗に言う”不老長寿の薬”です。秦の始皇帝の名を受けて徐福が探し求めたという、いわくのある木ですね。徐福伝説は熊野の周辺にも残ってたりします。

こっちは尾鷲の古民家に残る「雁木(がんぎ)」です。地域的に台風の通り道となる紀伊半島の片隅。雨などがしけ込まないように軒下に板を巻いたとのこと。これで障子が濡れることもなく過ごせたという昔の人の知恵ですね。

右の石造りの穴は井戸ですね。底には水がたまってました。

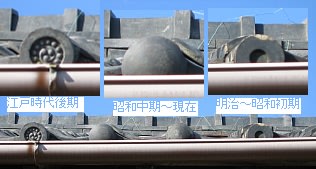

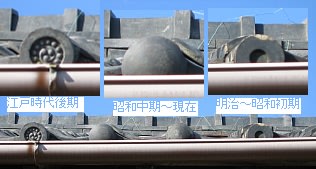

で、少し気になったのがこの瓦です。何気なく見ていた瓦ですがよくよく見ると、

凝った作りの江戸時代、ドーナツ型の明治、シンプルになっちゃった昭和後期型と作られた時代によって違ってきます。

まぁ、三つの時代が並んで屋根に乗っかってるのも不思議な絵ではあるんですが、瓦が高価なものだから解体した家の物をリサイクルしてるようです。だから建物と瓦は単純にイコールでは結べないとのこと。

凝った作りからシンプルな作りに移り変わっていった瓦ですが、お寺や武士の家などいわゆる”いい家”にしかなかった瓦が庶民の間にも広まった事も関係しているのかもしれません。業界用語で言う、大量生産におけるシンプル化とでも言うんでしょうか。”とりあえず模様よりも安くていい物を”っていう民衆の声でもあったのかもしれません。

長くなったので2に続きます。

テレビなんかではよく見てた不思議な神事ですが、実際に行くのは初めてです。

尾鷲の街歩きもあったので同じく参加。

ガイドがつくので初心者にも安心です。

歩いてみるとこの街にも案外古い建物が残ってます。途中でこんな葉っぱを見つけました。

天台烏薬(てんだいうやく)です。俗に言う”不老長寿の薬”です。秦の始皇帝の名を受けて徐福が探し求めたという、いわくのある木ですね。徐福伝説は熊野の周辺にも残ってたりします。

こっちは尾鷲の古民家に残る「雁木(がんぎ)」です。地域的に台風の通り道となる紀伊半島の片隅。雨などがしけ込まないように軒下に板を巻いたとのこと。これで障子が濡れることもなく過ごせたという昔の人の知恵ですね。

右の石造りの穴は井戸ですね。底には水がたまってました。

で、少し気になったのがこの瓦です。何気なく見ていた瓦ですがよくよく見ると、

凝った作りの江戸時代、ドーナツ型の明治、シンプルになっちゃった昭和後期型と作られた時代によって違ってきます。

まぁ、三つの時代が並んで屋根に乗っかってるのも不思議な絵ではあるんですが、瓦が高価なものだから解体した家の物をリサイクルしてるようです。だから建物と瓦は単純にイコールでは結べないとのこと。

凝った作りからシンプルな作りに移り変わっていった瓦ですが、お寺や武士の家などいわゆる”いい家”にしかなかった瓦が庶民の間にも広まった事も関係しているのかもしれません。業界用語で言う、大量生産におけるシンプル化とでも言うんでしょうか。”とりあえず模様よりも安くていい物を”っていう民衆の声でもあったのかもしれません。

長くなったので2に続きます。