1983年5月2日の毎日新聞夕刊が、先日筆者のもとに届けられた。差出人は、喜多上氏のご令弟である。

一面に、高額納税者の名があるのは懐かしさを超えて、苦笑せざるを得ない。

ポーランドの民主化も始まっていた。当時の首相は中曾根康弘氏だった。

話を本題に戻す。

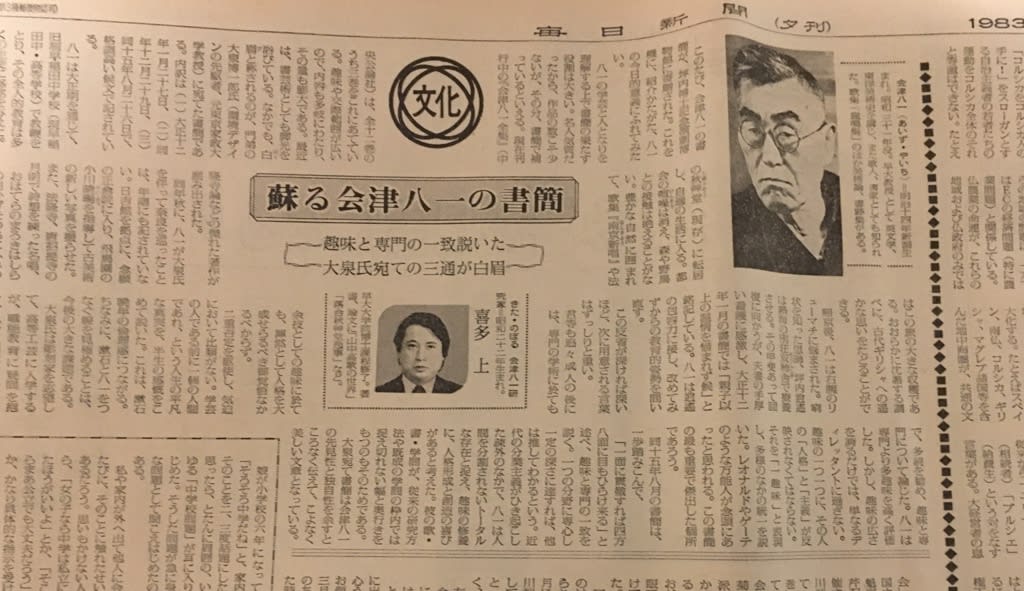

文化欄に30代だった喜多上氏の寄稿、「蘇る 会津八一の書簡 趣味と専門の一致説いた大泉氏宛ての三通が白眉」が掲載されている。

この寄稿は、會津八一の名書簡として名高い、大正年間の大泉博一郎氏宛の書簡が、八一の高弟であった加藤諄教授の紹介で、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館に寄贈されたことを記念したものだった。少し本文を引いてみよう。

・・・学芸の人である前に一個の人間であれ、という人生の平凡な真実を、半生の感慨を込めて説いた。これは、漱石晩年の倫理観につながる・・・

・・・一つの分野に専心し、一定の深さに達すれば、他は推してわかるという。近代の分業主義が引き起こした疎外の中で、八一は人間を分割されないトータルな存在と捉え、趣味の修養に、人格形成と創造の喜びがあると考えた。彼の歌・書・学問が、従来の研究方法や既成の学問の枠内では捉え切れない幅と奥行きをもつのもそのためである。大泉宛て書簡は會津八一の先見性と独自性を余すところなく伝えて、こよなく美しい文章となっている。

喜多氏は、この後、生涯をかけて、大泉書簡を追究し、八一の思想を丸裸にする解釈を示した。この記事はその萌芽なのだろう。

貴重な当時の新聞をご寄贈くださった喜多立氏に心より感謝申し上げたい。