波多八代宿禰・許勢小柄宿禰・蘇賀石河宿禰 ・平群都久宿禰 ・木角宿禰 ・葛城長江曾都毘古はここで育った。

鎮座地 東伯郡大誠村大字原字東屋敷

祭神 素戔嗚尊

由緒 創立年代不詳。往古より荒神社と称す。当地中世以降当大字の中央なる平野山がその頂上平坦にして且つ高燥なるにより別にこの地に素神を祭りしが地の利を得たるにより、終に平野社をの氏神として崇敬するに至りたるも、この地は元より由緒ある旧蹟なるを以て、里人は元宮荒神と称し今に尊崇絶ゆることなし。然るに明治12年神社明細帳提出の際、神社登録出願脱漏せるを遺憾とし、大正11年6月20日附けを以て神社明細帳に編入方出願し大正11年11月許可せらる。

2 私見

(1) 最初の神社明細帳は明治政府に認められなかった、ということである。祭神も由緒も変えて再提出したものと思われる。

原集落も葦原中津国を構成する集落の一つであり、素戔嗚は伊邪那岐命に根国を治めよといわれて葦原中津国で泣いたが、それだけで「尊崇絶ゆることのない地」とはならない。伊邪那岐命が禊をした原はこの原集落と思われる。

葦原中津国を構成する集落である灘手村谷の朝日神社(祭神 素戔嗚尊 由緒 古来牛頭天王と称して・・・。)を素戔嗚が泣いた地であると比定する。伊邪那岐は素戔嗚にこの国に住んではならない、といった。素戔嗚は朝日神社で泣いて、その後伊邪那岐の言葉を守り葦原中津国に入ることはなかった(根国での冒険参照)。元野神社の祭神は書き換えられている。曲の岡神社の祭神も綏靖天皇であったのを素戔嗚に書き換えている。元野神社の地は元宮(元皇居があった)といわれ由緒ある旧蹟であった。

(2) 応神天皇は葛城長江襲津彦であり、仁徳天皇は平群木菟宿禰であった。

13代成務天皇はおらず、13代は武内宿禰大臣(王)であった(生年月日が同じであるとするため)。

14代仁徳天皇は武内宿禰大臣(王)の4男の平群木菟宿禰であった(生年月日が同じであるとするため)。

4男を16代にもってくるから、13代が300年も生きたという矛盾がおきるのである。4男の平群木菟宿禰(仁徳天皇)は14代であった。

応神天皇の在位期間(354年~394年)に葛城長江襲津彦は朝鮮半島に渡って美女二人を献上されている(382年)。高句麗・百済は六韜に基づいて権力者に美女を献上していた。葛城長江襲津彦は権力者であり、天皇であった。葛城長江襲津彦は応神天皇であった。

(3) 蘇我一族の祖である蘇賀石河宿禰は武内宿禰大王の3男王子として生まれた。

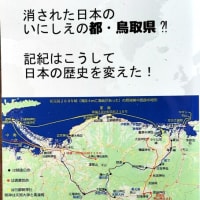

葛城県は「元」蘇我馬子大王の本貫であった。北栄町原集落も葛城県(葛城山のある県)であった。葛城山(蜘ヶ家山)の麓の原集落の「元」の神社は13代武内宿禰大王の皇居があった。平群都久宿禰(14代仁徳天皇)や葛城長江曾都毘古(15代応神天皇)は武内宿禰大王の王子として原集落で育った。原集落から船で対岸の由良にも行っていた。由良の門の歌がでてくるのは仁徳天皇(古事記伝)と応神天皇(日本書紀)だけであり、二天皇だけが由良によく行っていた。それは船で行ける由良の対岸にある北栄町原集落で育ったからである。これほど一致する比定地はほかにない。

このころ葦原中津の水深が浅くなったので、二天皇とも難波津(東郷池)に皇居を置いた。