障害者になることの是非

近年、発達障害の検査を希望する若者は増加傾向にあり、ある専門医では検査まで半年程度待つのは当然と聞きます。

しかしその一方で、検査を受けても発達障害ではないという診断を受ける人も増えています。

そういう人は「発達障害傾向が認められる」などという曖昧な表現で診断結果の説明を受けることが多いようですが、最近では、そういう診断を受けた人のことを「グレーゾーン」と表現する人も増えています。

この「グレーゾーン」という言葉も、今では比較的多くの人が口にするようになっているように感じていますが、その扱い方はどうやら少し間違っているようです。

発達障害の診断は、国際的に利用されている「DSM-5」という診断基準に基づいて行われています。

専門医による問診のほか、最近ではウェクスラー成人知能検査(WAISーⅣ)という検査が用いられるケースが多いようです。

そして問診や検査の結果を医師が総合的に判断します。

さらに必要であれば頭部CTやMRIなどを実施するケースもあるとか。

つまり、判断基準は1つではありません。

WAISーⅣの結果だけでも4項目あり、専門医の問診の中にも育成歴を基に幼少期からの行動を分析して判断するというものもあります。

基本的には、それらの基準を全て満たした状態が認められる場合を障害であると確定診断します。

そして、一部のみを満たしている状態では障害とは言えない、という意味で「グレーゾーン」となる可能性が高いのです。

つまり、「グレーゾーン」という言葉の示す意味は、検査を受けた人に対し、その結果全ての基準を満たしたか、そうでなかったかを区別するための言葉なのです。

巷では、少し変わった行動をする人を「発達障害かもしれない」というニュアンスで「あの人はグレーゾーンかも?」といった使われ方が多いようですが、本当はそうではないということも、知っておいた方がよいのではないでしょうか。

では、話を本題に戻して、「障害者になる」ということの是非について、私の考えを述べます。

大変デリケートなテーマなので、これから述べることは、就職を希望する若者が、もしかすると自分が発達障害かもしれない、という場合を前提にすることを、まずはご理解ください。

一般論として、障害者になる事に抵抗感を持つ人は多いと思います。

自分自身のことだけでなく、ご家族や親しい友人が、何らかの理由で障害者になるという事態に遭遇した時、すんなりと受け入れられる人は少ないのではないでしょうか。

私が出会う、発達障害の疑いのある未検査の若者も、もしも検査を受けて障害者に認定されたらどうしよう、という不安を抱いています。

さらに、その親御さんならより一層不安は大きくなります。

そういう意味で、内心は検査を受けて明らかにしたいと思っていても、なかなか親に言い出せない若者が多いのも頷けます。

さらに、自分の子に障害があることを受け入れられない、という親御さんのお気持ちも、同じ親である立場から思うと痛いほど分かります。

一般的にも、検査を受け“そうでない”と診断を受けた若者に対し、「障害者ではないことが判ったのだから、良かったのではないか?」と思う人は多いのではないでしょうか。

私も、就労支援という仕事に就いて間もない頃は、検査を受けなくても「自分の個性を生かして自信を持って生きればいい!」などと考えていました。

しかしその後、実際に未検査の若者に出会う中で、当事者の想いや置かれている現状を知れば知るほど、私の考えがいかに浅はかで綺麗事だったかと気づかされ、障害福祉制度に関する知識のなさと、相手を理解できず思いやりのない自分の情けなさを猛省しました。

まず改めたことは、障害者でないことを「良いこと」としている自分の差別意識です。

そして、検査を受けるということは、その結果に一喜一憂するような浅いレベルの話ではなく、当事者やそのご家族の人生を左右するほど、とても重要で深い問題だということを、その後の私は思い知ることになりました。

そもそも、当事者にとって検査を受けるということ自体、精神的な負担が伴う、とても勇気の要る行為です。

それでも受けようとするのは、当事者の背景によほどの苦悩があったことや、将来への不安が大きいことくらいは想像できると思います。

しかし、検査を受けようとする動機は、単に自分が障害者かそうでないかを判別するためではなく、今まで「変わっている。」と言われ続けてきたのはなぜなのか?なぜそんな自分になったのか?なぜ治らないのか?なぜ苦しいのか?など、様々な「なぜ?」を明らかにしたいからです。

そして、実際に検査を受けた当事者は、診断結果はどうであれ、「自分のことが判って安心した。」とか、「なぜいじめられたのかが判った気がする。」、または「思ったほどではなかった(笑)。」などという、率直な感想を聞かせてくれました。

当事者の受け止め方は様々ですが、私が出会ってきた検査を受けた若者たちの多くは、やっぱり検査を受けてよかったという人が多かったです。

しかし、実はこの後、検査結果によって働き方に大きな違いがあるという”不都合な現実”に直面する若者もいます。

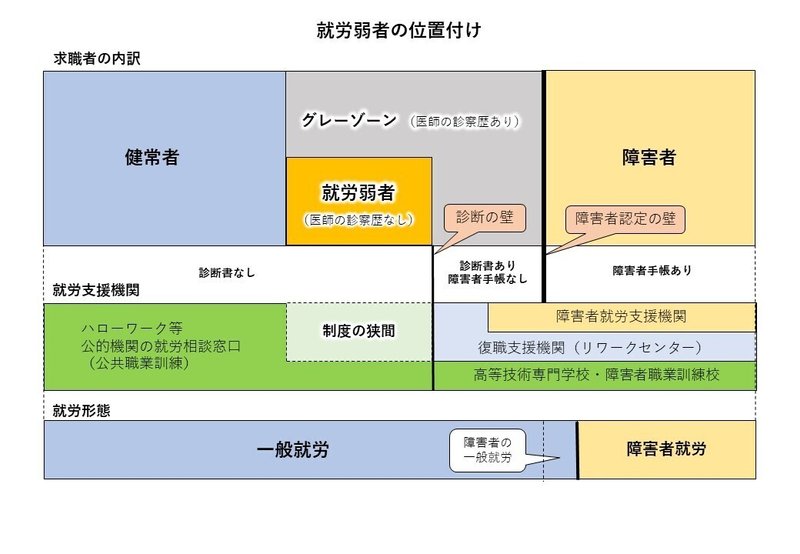

それこそが、「制度の狭間」に陥ってしまうという大問題です。

前回も述べたように、グレーゾーンの人は、障害者の支援制度の要件に該当しませんが、働いていく上で困難さがあることに変わりはないのです。

もちろん、グレーゾーンの人でも医師の診断書があれば、利用できる支援機関や支援活動をしているNPO法人などもあり、その数も増えているということは好ましいことだと思います。

しかし、グレーゾーンになることで決定的に不利になるのが、現在の労働市場において唯一のセーフティーネットである障害者就労に該当しないということです。

それは即ち、健常者と同じように働く、一般就労の道しか残されていないことを意味します。

そういう現実に遭遇した当事者やその家族の中には、とても普通の人と同じような働き方をすることに自信がない(させたくない)という理由で、「別の病院で障害者認定をもらいます。」という人もいれば、「精神疾患もあるので、そちらの方で障害者認定をもらいます。」という人も出てくるのです。

このような状況を目の当たりにする度に、私は日本の労働形態や福祉制度の在り方に疑問を持ってしまうのです。

他方では、はじめから支援制度に頼らない、頼りたくないというグレーゾーンの若者もいます。

ただし、その現実は厳しく、自力で就職活動を頑張ってみても上手くゆかず、ただただ月日だけが過ぎ去ってゆく中で就労への意欲も減退し、やがて引きこもりになる若者もいます。

または、努力の甲斐あってせっかく得た仕事も、その困難さから継続出来ずにすぐに辞めてしまい、その後も職を転々とした結果、将来に希望も持てず自暴自棄に陥ってしまい、うつ病などの精神疾患を発症したりするという若者も決して少なくありません。

そして、そういう道を辿る若者の多くは、社会とのつながりがますます薄くなり、最終的には生活が困窮し生活保護の道を選ばざるを得ないという、負のスパイラルに陥ってしまうのです。

しかし、もしも障害者と認定されていたなら、その若者には別の選択肢も見えてくるのです。

少なくとも、自力で就職活動をするよりも、障害者として支援機関を利用して障害者就労を目指す方が、就職の確率は飛躍的に高まります。

それは自身の希望とはかけ離れているかもしれませんが、少なくとも就労してその対価を得て生活するという、自立の基本的な土台は手に入れることは可能となります。(ただし継続就労できるかは別の問題です)

そんな風に考えると、障害者になるということは、単なる良し悪しの二元論で片付けられるような次元ではなく、就労するという観点においては、より多くの選択肢を得るか否かで判断すべき問題ではないか、というのが私の見解です。

私は、ご縁をいただいた発達障害の疑いのある未検査の若者には、基本的に専門医で検査を受けることを勧めます。

もちろん強制はしませんし、経済的な状況も考慮することは当然です。

中には、親が認めず、病院に行かせようとしないケースがあるのも事実ですが、そんな時は、状況が許せば、直接親御さんにお会いし、検査を受けることの意味を説明することもあります。

現在の日本では、障害者として受けることのできる医療福祉サービスは年々手厚くなっています。

それは、障害者としての当然の権利であると同時に、その権利を実際に使うかどうかは、当事者の意思次第です。

それならば、自分に権利を得ることのできる可能性があるなら、まずは専門医の診察を受けて明らかにした方が良いのではないか、そして実際に権利を手にできると分かってから、実際にその権利を使うか否かはその時々の状況によって決めればよいのではないか、というのが私の考え方です。

以上の理由から、私の「障害者になることの是非」についての立場は、基本的に肯定する側です。

だからこそ、就労弱者やグレーゾーンの若者たちが、制度の狭間に陥らないような仕組みも必要不可欠ではないか、と考えています。