魏志倭人伝と神武東征神話の構成比較考察

◆質問者

魏志倭人伝と『記紀神話』には

共通項目があるのでしょうか?

古代邪馬台国と古代大和朝廷は

何らかの共通点があるのかと?

◆長谷川

方や中国側から書かれた古代

日本史です方や大和朝廷側が

国家形成経緯を記した神話の

世界なので区別して考える事

が必要であると思われますね。

◆質問者

邪馬台国の幹部構成とは何?

南至邪馬壹國。女王之所都、水行十日、陸行一月。 官有伊支馬、次曰彌馬升、次曰彌馬獲支、次曰奴佳鞮。可七萬餘戸。

◆長谷川

女王 斎主 卑弥呼 ひみこ

官 大臣 伊支馬 いきま

官 大臣 彌馬升 やましょう

官 大臣 彌馬獲支 やまこき

官 大臣 奴佳鞮 ぬかて

の四官 大臣達を表現しております。

倭人伝には卑弥呼の食膳を給する実

弟の1名の大膳職のような弟王も記録

◆質問者

『記紀』神武東征神話の編成とは

◆長谷川

九州 天照大御神 斎主 神格化女神

神武東征軍

1長兄:彦五瀬命(ひこいつせのみこと)、五瀬命(いつせのみこと)

戦死

2次兄:稲飯命(いないのみこと)、稲氷命(いないのみこと)

『新撰姓氏録』右京皇別下の新良貴条には、稲飯命が新羅に渡って国主となったとの所伝がみえる。『古事記』の海原に入ったという伝承や、『日本書紀』の海に身を投じたという伝承から作られた物語と考えられている。

入水自殺

3三兄:三毛入野命(みけいりののみこと)、御毛沼命(みけぬのみこと

『日本書紀』神武即位前紀では、兄弟とともに神武東征に従うが熊野に進んで行くときに暴風に遭い、「母も叔母も海神であるのに、どうして我々は波によって進軍を阻まれなければならないのか」と言って、波頭を踏み、常世に行ったとしている。

『古事記』では、事績は何も記されずに「波頭を踏んで常世の国に渡った」とだけ記されている。

考証[編集]

名前の「御」は敬称で、「毛」は「食物」、「沼」は「主」を意味するとされる[1]。

伝承[編集]

宮崎県高千穂町の伝承では、三毛入野命は常世に渡ったのではなく、兄弟たちからはぐれてしまったので、出発地の高千穂に帰還したとする。高千穂には「鬼八(きはち)」という悪神がいて、人々を苦しめていたので、三毛入野命はこれを退治し高千穂の地を治めたと伝えている。

入水自殺

4末弟:神日本磐余彦尊(かむやまといわれびこのみこと)

神武天皇として奈良盆地の大和朝廷を草創

◆長谷川

以上は魏志倭人伝卑弥呼の

邪馬台国の四官の編成は全

く同じ傾向を示しています

四臣制度のようなものです。

◆質問者

何故?次男三男は水中に消えて

しまったのでしょうかね?彼等

は王室の血族で臣下ではない

のですが?自殺しのたの?

◆長谷川

古代の豪族の海洋航行自体が

漁労や物資運搬ではなく政治

的まつり事つまり祭祀である

と考えて下さい。船旅の祭祀

担当が持哀と呼ばれています。

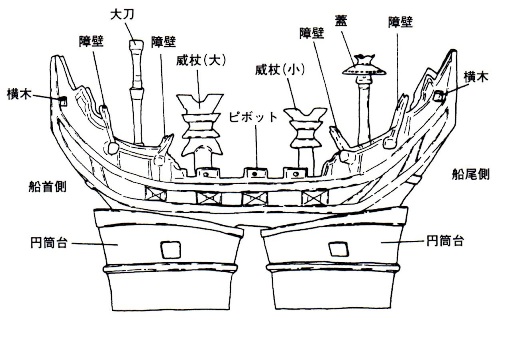

▼三重 宝塚一号墳 舟形埴輪

◆長谷川

魏志倭人伝は古代の倭人達の

航行を祭祀と捉えております。

航行の安全祭祀を行う者達が

倭人伝は「持哀」と表現して

います。もし海が荒れた場合

は「持哀」航行不安全の責任

をとり入水自殺をする事なっ

ています。ヤマトタケル東征

神話などではタケルの妻たる

乙橘姫が入水自殺をしてます

タケルは嘆き悲しみ関東から

大和に帰る時東を見て「我が

妻よと悲しんだ」我妻こそが

東国、あずま、の起源する事。

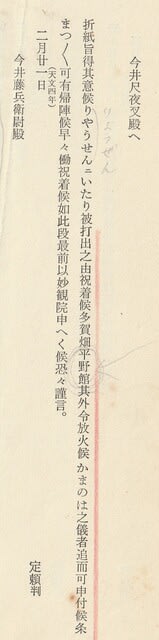

▼倭人伝の航行 持哀の記録

其行来渡海詣中國 恒使一人 不梳頭 不去蟣蝨 衣服垢汚 不食肉 不近婦人

如喪人 名之為持衰 若行者吉善 共顧其生口財物 若有疾病遭暴害 便欲殺之

謂其持衰不勤

「その行来して海を渡り、中国に詣るに、常に一人をして、頭を梳らず、蟣蝨を去らず、衣服を垢汚し、肉を食らはず、婦人に近づかざらしむこと、喪人の如し。これを名づけて持衰と為す。もし行者に吉善あらば、共に、その生口、財物を顧す。もし疾病有るか、暴害に遭へば、さらに之を殺さんと欲す。その持衰が勤めずと謂ふ。」

「海を渡って行き来し中国を訪れる時は、常に一人に、頭をくしけずらせず、シラミを取らせず、衣服をアカで汚したままにさせ、肉を食べさせず、婦人に近づかせないで喪中の人のようにさせる。これをジサイという。もし無事に行けたなら、皆でジサイに生口や財物を対価として与えるが、もし病気になったり、危険な目にあったりすると、これを殺そうとする。そのジサイに至らぬところがあったというわけである。」

◆質問者

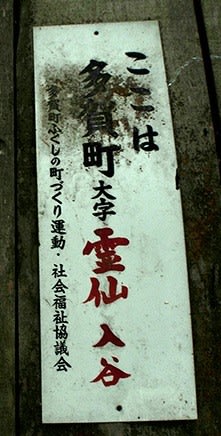

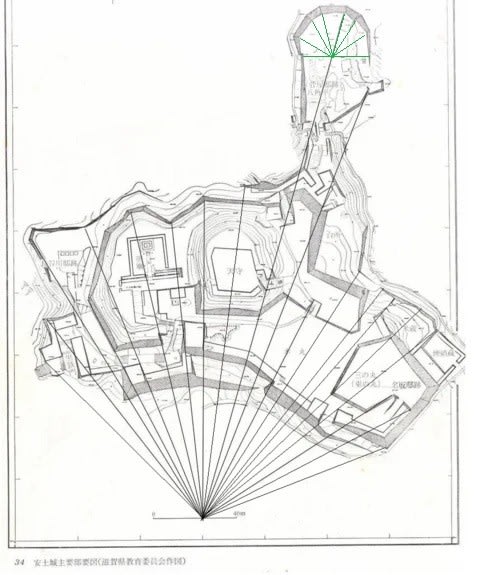

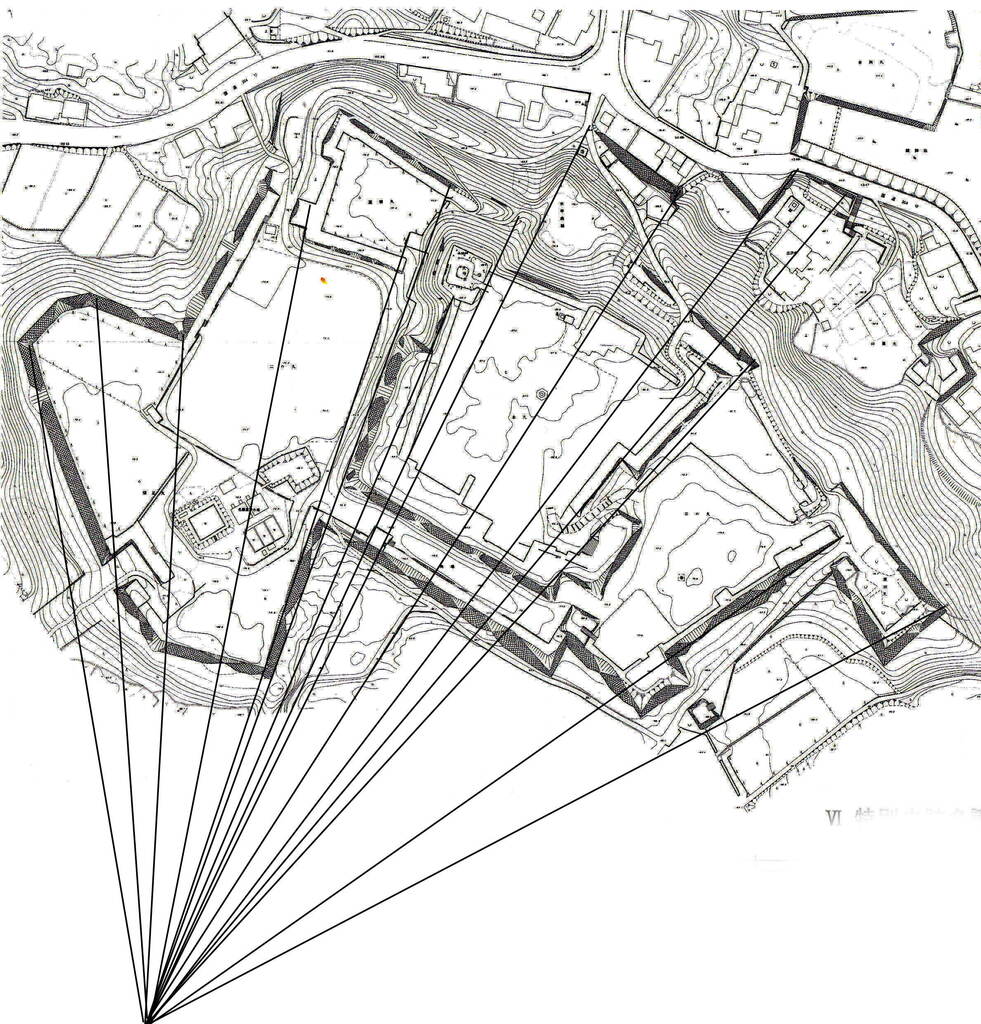

磐船・岩船(いわふね)とは?

◆長谷川

貴人が乗船して巡航する船舶

の事でしよう。ただの船では

なく神事の一環として考える

出航には日和「ひより」つま

り占いがつきものであろ。

鳥之石楠船神(とりのいわくすふねのかみ)は、日本神話に登場する神であり、また、神が乗る船の名前である。別名を天鳥船神(あめのとりふねのかみ)、天鳥船(あめのとりふね)といい[1]、天夷鳥命(阿波伎閉委奈佐毘古命、稲背脛命、大背稲三熊大人、武三熊命)と同神とする系図がある[2]。

◆質問者

神武東征記に天の八咫烏「ヤタガラス」

を天照大御神が遣わしたとありますが

皇室に伝わる八咫鏡とはどの様な形?

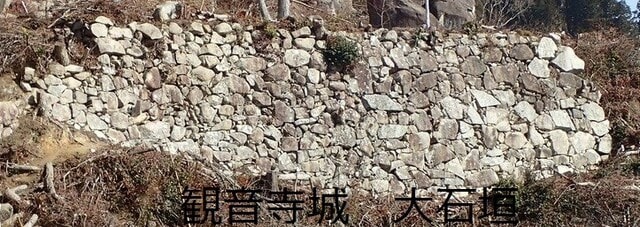

◆長谷川

神宝の八咫鏡の現物の実態は全く

解っておりません九州の平原古墳

からは46㎝もある大鏡が数枚出土

をしております。

◆質問者

もしかすると邪馬台国の4臣制度

を考えると4臣は直接王族でなく

邪馬台国の臣下であったと推定

をすると新生近畿の大和へと九州

にから近畿に派遣された4将軍と

言う事なり一番末弟の人物こそが

神武天皇と後に追号された