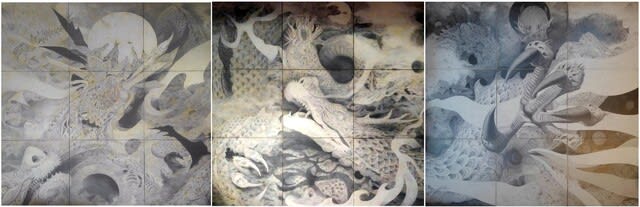

のしてんてん五次元龍全景

コンピューターと人間の違いは何か。

それは知識と認識の違いだと私は思う。

知識とは、ある事柄AをAと知ることでありその効能は、ある事柄AをAだと伝えることである。これがコンピューターである。

ただ知ったことをそのまま伝える(機械的処理)であって、何をやり取りしているのかは闇のままであろう。認識には至らないのである。

他方人間はその知識を判断する能力を持っている。それが認識なのである。

認識とは、ある事柄Aを、体験した感情と共にとらえることである。その効能は認識Aによって変化する心をつくることである。

これがコンピューターと決定的に違う人間の心の正体だと私は考えるのである。

認識について考えてみよう。

内照して自分の心を眺めたとき、意識に上ってくる無数の言葉と、言葉にならない光景や現象を思い浮かべることが出来る。

私達が世界を認識しているというのは、このたくさんの認識の集合に他ならない。

興味深いことに私達人間は、なんの感情も持たないで機械的に物事を思い浮かべることはできない。

路傍の石ころを見てさえ、見慣れた風景という感情をもって眺めている。

ありふれて気にも留めないというのも、認識なのである。

これがコンピューターと決定的に違うところなのだが、重要なので詳しく観てみよう。

認識とは何か、である。

ここに認識対象のAがあると考えてみると、人間の認識は、ある限られた形に分類することが出来る。

① ここにAがある。うれしい!

② ここにAがある。いやだな!

③ ここにAがある。普通のこと

④ ここにAがある。何か分からない

Aに対する認識はすべてこの四つの形のどれかに入れることが出来るのである。

私達はAだけを見えるがままに見続けることはできない。例えばAが全く見たことのないものだとしても、「何?」という問いかけなしに見ることはできないのだ。

どんなものでも認識するということは必ずこの①~④のどこかに分類してAと自分との関係を明らかにしているのである。

これが認識なのである。

このように認識とは、認識対象を前にして瞬時に自分との関係を知ろうとするのだ。

知ろうとするというよりも、認識そのものが自分との関係を知るという機能に他ならない。

ところでこの①~④の分類というのが、感情そのものであることに注意を向けなければならないだろう。

感情とは、自分と物事の関係をあらわにするのである。大きく分けて上の4つの区分(よい・悪い・普通・分からない)によって現われが変わるのである。

①よい=うれしいや達成感、ほかそれに類する感情

②悪い=いやな事や挫折感、ほかそれに類する感情

③普通=豊満感や、倦怠感、ほかそれに類する感情

④未知=恐れや、不安感、、ほかそれに類する感情

他人に対する複雑多岐にわたる感情も、①~④が複雑に絡んで生まれていると考えていいだろう。

この感情をさらに奥底まで探っていくと、生まれたままの身体的生命活動に行きつく。

すなわち、呼吸や食事に代表されるような身体的「快・不快」である。

身体的「快・不快」は、①快 感 ②不快感 ③充足感で成り立っている。

呼吸を例にとると、

①空気を吸う(快感)→②力の発生(充足)→③二酸化炭素(不快)→④排出(快感)→⑤不純物が消える(充足)→⑥酸素不足(不快)→①

身体的な生命活動はおよそこのようなリズムが感じとして身体を支配していると考えられるのである。

この快・不快とは、自分の身体の関係を表していることは明らかだろう。

この身体的「快・不快」をベースにして知的「快・不快」が生み出され、これが感情と呼ばれるものになったと考えられるのである。

そしてこの感情がすべての認識の正体なのである。

科学を感情的というのは違和感があるのだが、こう考えていただきたい。

つまり合理的判断というものも、研究対象に自分を持ち込まないという関係を保とうとしている態度であり、

それを実現しようとする意志と思考は、それが実現している限り「よし」という感情をもたらしているのである。

逆に自分の恣意的な判断で、都合の良いデーターだけを選んで行うような研究は、

求める研究態度から離れるために「悪し」という感情をもたらすのだ。

科学といえども、感情に支配されているのである。

冒頭に書いた、認識とは、自分と認識対象との関係を知ることだというのは、

知的「快・不快」もまた、命を維持しようとする身体的「快・不快」とダイレクトに繋がっているということなのだ。

動植物にある走光性と同じ理屈で、人間は向快性の生き物と言えるかもしれない。

不快感から遠ざかり、快感に向かおうとする本能があって、それが感情を生み出しているのだろう。

認識とはまさにこの感情が快に向かうために描き出した世界観だと言えるのである。

ンピューターと決定的に違うのは、この命が背景に存在するか否かなのであるが、

それ以上に知的「快・不快」を成り立たせている感情はなおのこと複雑多岐にわたるのである。

それはンピューターには及びもつかない世界であろう。

感情の複雑さは、感情の区分を判定するものが各自の心以外にないからである。人の数だけ感情は存在するのである。

今回の認識論の本題は、実はここからなのだ。

認識は世界を描き出す。

その描き出した世界と自分との関係を常に見ながら喜怒哀楽を体験しているのが現実だと考えられるのである。

認識を、物事を自分との関係で理解することだと考えると、

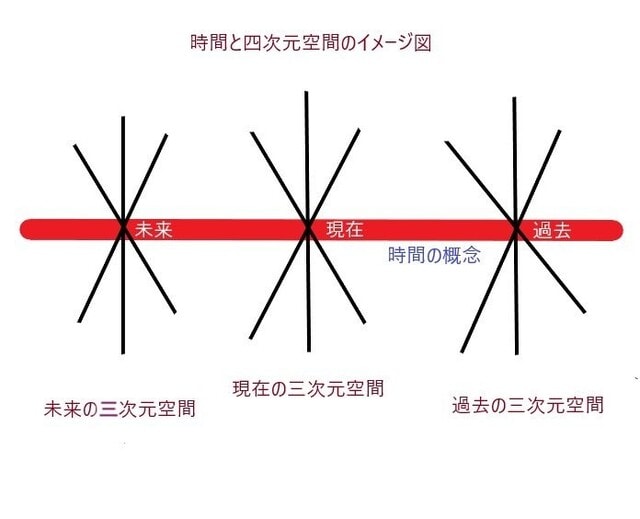

四次元の概念が、多くの苦を生み出している構図がよく見えるだろう。

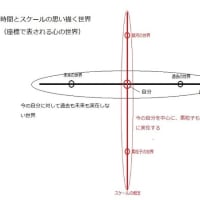

図の現在の1点を自分の立ち位置と考えると、

自分との関係を持つ対象がいかに多いか分かるだろう。

今の自分を過去や未来に対置させて世界を認識している人間の忙しさが実感できるではないか。

この世は苦であると仏陀はいったが、

自分が苦を描き出す関係は無数に存在するのである。

これは世界を時間の概念でみるためであって、

苦は原点に立っている自分の、関係という妄想に過ぎないのである。

妄想に過ぎないのである故に、仏陀はそこから解放されるのは可能だと言えたのではないだろうか。

人間の認識力をこのように見てくると、

五次元(スケールの概念)が、

仏陀の示した苦からの解放にいかに役立つかということが分かるだろう。

本来人間は、苦痛以外には苦を持つことはなかったのである。

以下は五次元の心を表した図である

図でも分かるように、自分の位置から、横軸に時間の概念を表している。そこに苦が生まれるのは四次元の宿命である。

しかし自分の位置から時間軸に垂直に交わるスケールの概念で世界を認識すると、その世界が一変するのである。

認識の根本である「世界と自分との関係」を見たらそれは一目瞭然であろう。

スケールの軸に沿って自分と世界の関係を見たらどうだろうか。

そこには、すべては私自身という関係の他は見当たらないのである。

すると冒頭で見た感情の区分、

①よい=うれしいや達成感、

②悪い=いやな事や挫折感、

③普通=豊満感や、倦怠感、

④未知=恐れや、不安感、、

この①~④の関係は生まれようがないというのが分かるだろうか。自分と自分の関係をあえて言えば、良し悪しも何もないのである。

ただ己という存在の大いなる受け入れと、充足なのである。

充足のただなかにいるのなら、倦怠も存在しない。

倦怠とは変化を求める欲求であり、それもまた時間の概念が作り出した認識なのである。

天国は退屈だったとパスカルが言った、

彼の言葉が正しいのは、それが四次元の視点だからである。

こう考えるなら、スケールの概念による五次元認識とは

仏陀の極楽浄土やキリストの天国という世界を

私達が自らの力で見る事が出来る

認識力であると言える

のである。

認識は世界を変える

人間の持っている新たな認識能力

新たな気付きが世界につながることを願いながら。

(了)