東京都写真美術館で開催中の「生誕100年 ユージン・スミス写真展」(〜1月28日まで)を見に行きました。

ユージン・スミス(1918-1978)はアメリカのフォト・ジャーナリスト。太平洋戦争の従軍カメラマンとして、サイパン、レイテ、硫黄島、沖縄を訪れ、戦争の悲惨さや過酷な現実を撮影し、自らも沖縄戦で爆風を浴び、重症を負いました。

戦後は「LIFE」のカメラマンとして活躍したのち、1961年、日立の企業PR写真の撮影のために来日。晩年は、水俣病の実態を写真に収め世界に伝えることをライフワークとし、患者たちとともに戦いましたが、会社側から暴行を受け、脊椎損傷・片目失明の重傷を負いました。

本展では、初期の作品から太平洋戦争、LIFE 時代、そして水俣までの代表作品約150点が展示され、ユージン・スミス氏のジャーナリストとしての足跡をたどることができました。

水筒を手にする前線の兵士 1944

”太平洋戦争”の作品から。戦争の悲惨さを描いた作品が多い中、兵士の力強い横顔が印象的だった一枚。

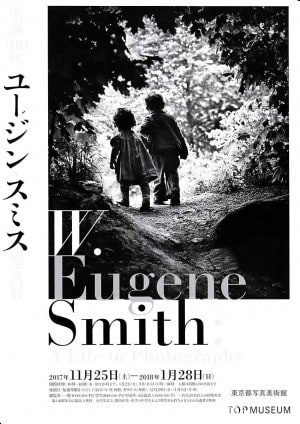

楽園への歩み 1946

ユージン・スミスを代表する作品ですが、私は今まで勘違いしていたことを知りました。私は楽園=南の島と短絡的に考えて、この作品が、戦地の南の島で見た、つかのまの平和なひと時を撮影したものだと思っていたのです。

実際には、終戦後初めて発表した作品...すなわち、スミス氏が沖縄戦での負傷後、2年の療養ののちにニューヨーク郊外の自宅近くで、2人のお子さんを撮影したものだと知りました。スミス氏にとって楽園=故郷であり、終戦、快復、家族、そして平和な日常を意味する記念碑的な作品なのでしょうね。

司祭に老人の危篤状態を電話で伝えるセリアーニ、傍らで小声で話す女たち 1948

LIFE の仕事で、コロラド州で撮影した”カントリー・ドクター”というシリーズから。セリアーニという一人の医師の姿を追っています。どの作品も医師の眼差しが優しくて、ノーマン・ロックウェルの絵を思い出しました。写真はドラマティックな構図が心に残った一枚。

ウェールズの三世代の炭鉱夫 1950

これも LIFE の仕事から。イギリスやスペインで、貧しくもたくましく生きる人たちの姿を写真に収めました。LIFE のカメラマンといえば誰もが憧れる仕事ですが、題材をめぐっては何度も衝突し、必ずしもスミス氏が希望する写真が誌面に選ばれたわけではなかったようです。

赤ん坊をとり上げるモード助産婦 1951

LIFE の仕事で、サウスカロライナ州で撮影した”助産婦モード”のシリーズから。モードはスミス氏に全幅の信頼をよせ、どこに行くにも同行を許したそうです。それでふつうはなかなか撮影できない出産の現場にも立ち会う機会がありました。

巨大な鉄製埋設管の検査 1961

来日して、日立のPR写真を撮影しました。まさに日本の高度経済成長時代を肌で感じてこられたのですね。

チッソ工場から排出される廃液 1972

しかし日本の高度経済成長は、一方で公害病という副産物を生むこととなりました。水俣の公害病のことを知り、”行かなければならない”という気持ちに突き動かされたスミス氏は、日本人の血を引くアイリーン夫人とともに水俣市に家を借り、患者や家族たちに寄り添い、ともに戦いながら、写真を世界に発信しました。

沖縄戦で日本軍によって重症を負い、後遺症に苦しみながら、なぜ再び日本のために戦う生き方を選んだのか。スミス氏の作品の足跡をたどりながら、氏が常に弱い人たちの立場にたち、彼らの声を届けようと苦心してきたことに気づかされました。