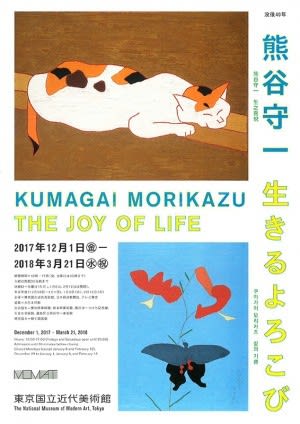

東京国立近代美術館で開催中の「没後40年 熊谷守一 生きるよろこび」展(~3月21日まで)を見に行きました。

ポスターで見たポップでデザイン性のある作品に惹かれ、楽しみにしていました。本展は熊谷守一の没後40年を記念して開催される回顧展で、200点の代表作品に加え、スケッチや日記など多くの資料を展示しています。70年以上におよぶ守一の画業とともに、作風の変遷や激動の人生をたどりました。

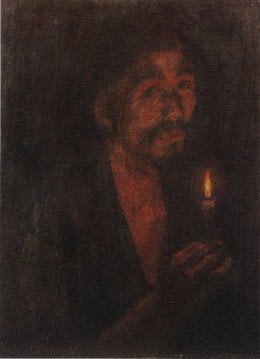

蝋燭(ローソク) 1909

熊谷守一(くまがいもりかず・1880-1977)は岐阜県出身。1900年に東京美術学校に入学し、青木繁らとともに、黒田清輝らの指導を受けました。明るくポップな画風で知られる守一ですが、初期の作品はどれもダークトーンの写実画で、まったく画風が異なるのにびっくりしました。今日よく知られる画風を確立したのは70歳をすぎてからだそうです。

写真の作品は初期の代表作で、闇の中に浮かぶ不安な心を描いた自画像です。光と闇をテーマにしていた守一。私は本作を見て映画「沈黙」の隠れ切支丹を思い出しました。

日蔭澤 1952

その後の守一は、両親を亡くしたり、結婚して5人の子どもに恵まれるも貧しさの中で3人の子どもを次々と亡くしたり、苦労の日々が続きます。やがて、赤い輪郭線で縁取られる守一独特の画風が生まれます。この輪郭線は逆光の赤い線が山の端を彩っている様子を表現しているそうです。

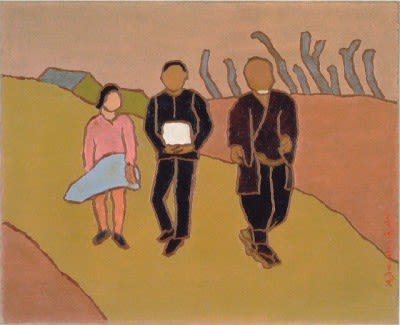

ヤキバノカエリ 1956

長女・萬の遺骨を抱いて帰る家族3人の姿を描いた作品は、フォーヴィズムの画家アンドレ・ドランの「ル・ペックを流れるセーヌ川」を下敷きにしているといわれています。悲しいはずの作品ですが、なぜか弥次喜多道中を思い出しました。タイトルがカタカナというのも新しい感覚ですね。

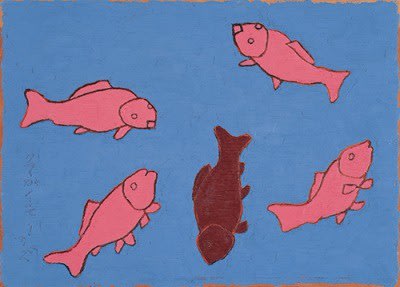

稚魚 1958

マティスの「ダンス」の影響を受けて描かれた作品。なるほど!納得です。

たまご 1959

これもかわいい。デザイン性があってすごく好きです。

雨滴 1961

地面に落ちた雨滴がはね、同心円状に水紋が広がる様子を描いた作品。単純化した形の中にも科学的な観察眼が感じ取れます。

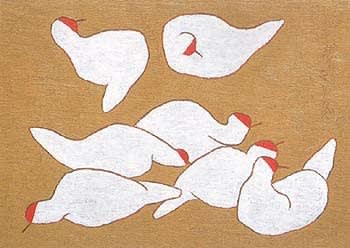

群鶏 1961

猫 1965

壁一面に猫の絵ばかり10点以上、ずらり~と並んでいる部屋があり圧巻でした。晩年は豊島区にある自宅から出ず、庭の花や虫、鳥などを明るいタッチで描き続けた守一。庭に出入りする猫もよくモデルとなりました。三毛猫、白猫、くろ猫など、どの猫もリラックスした表情を浮かべ、かわいかったです。

守一は同じモチーフでいくつも絵を描きました。時にカーボン紙を使って写して描くこともあり、輪郭の太さなどのわずかな違いで描き分けていました。同じ作品を2点ずつ並べてあるコーナーもあり、比べて見るのがおもしろかったです。絵はカンバスでなく、板に描いたものも多く、ソリッドな質感が感じられました。

最後は太陽を描いた作品が5点ほど並んでいましたが、朝日や夕陽がカラフルな同心円で抽象的に表現されていました。95歳になってなお「生きていたい」と語ったという守一。身近な世界に驚きと不思議を見出した守一の、前向きな生き方に励まされました。