紫蘭が咲き始めたので、玄関に。

待合の短冊は「軽燕受風斜」(けいえんは かぜをうけて ななめなり)で、

「遠鷗浮水静」(えんおうは みずにうかんで しずかなり)の一節に続きます。

静と動・水と空・遠くと近くの情景が春たけなわを描いた様子。

花 白雪芥子・苧環

花入 萩の掛花入れ

薄板 蛤端

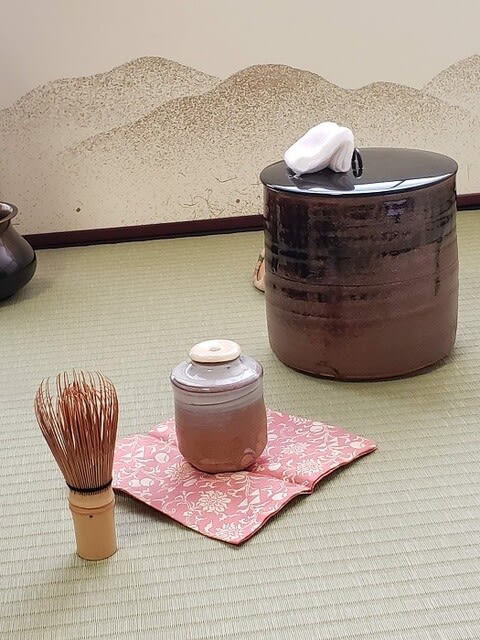

初めに透き木釜にて後炭所望。

巴半田の作り方を三人で体験します。

コツをつかめば上手に出来るようになるでしょう。

底取りと長火箸を用意します。

菓子 道明寺

芝ふね・さまざま桜

続いて、台天目・盆点て・唐物で濃茶をいただく。

続き薄茶・流し点で薄茶を。(写真が撮れませんでした。

)

翌日に、先輩に頼まれて「五事式の茶事」の水屋を手伝う話をしたところ、

「五事式」って?

そこで、「七事式」の話。

七事式とは、茶道の修業において「心」すなわち精神面と、「技」すなわち点前作法の両面の錬成を目的に構成されたもので、

茶道の稽古が雑談、遊芸に終わることのないよう、厳しい修練を目的にしてできた七つの式です。

江戸時代中期、裏千家八代一燈は兄である表千家七代如心斎とともに七事式を創定しました。

七つの式は、花月・且座・廻り炭・廻り花・茶カブキ・一二三・員茶の式になります。

それぞれに無学和尚の偈頌があてはめられています。

この中の廻り炭・廻り花・且座・花月・一二三を茶事で行うのが「五事式の茶事」です。