梅雨入り後、肌寒い日が続いていましたが、今日は一転して暑くなりそうです。

準備が終わって着物に着替える時には、汗だくになります。

稽古場は、早めに冷房を入れて皆さんが見えるのを待ちます。

今日は、七事式の「且座の式」「平花月」「四畳半花月(無言投入れ)」です。

且座の式

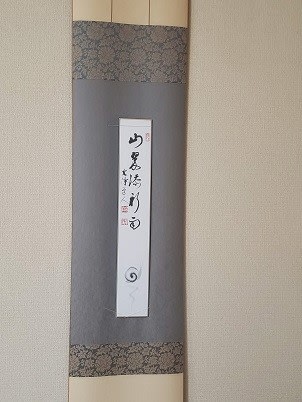

偈頌 「是法住法位(これほうは ほういにじゅうす)」

この式は、東(亭主)、半東と客三人で行います。

水屋であらかじめ役割を決めます。

正客は香を焚き、次客は花を入れ(花所望)、三客は炭をつぎます(略炭所望)。

東は四人分の濃茶を練ってすすめます。

半東は給仕役で、道具を運び、後片づけをして、最後に薄茶を点てて東の労をねぎらいます。

各々が定められた本分を果たすことで・他人の領域に立ち入らず、自分のおかれた役職を天職と心得て全うせよという示唆が含まれています。

練り切 「梅雨景色」 丸三老舗製

「水無月」 丸三老舗製

「水無月」は水の無い月ではなく、陰暦では水の月、田んぼに水を引く必要のある月、即ち「無」は「の」を意味する連帯助詞の「な」なのだそうです。

「ころころくるみ」 和泉屋製(Iさんのおもたせです。)、「氷菓糖」 俵屋吉富製

五人揃わないとできない稽古なので、私も参加します。

膝を痛めているHさんも無理のない程度で参加してくれます。感謝です。

今月は、これが最後です。

来月は酷暑の点前、道具の入れ替えをしなければなりません。

準備が終わって着物に着替える時には、汗だくになります。

稽古場は、早めに冷房を入れて皆さんが見えるのを待ちます。

今日は、七事式の「且座の式」「平花月」「四畳半花月(無言投入れ)」です。

且座の式

偈頌 「是法住法位(これほうは ほういにじゅうす)」

この式は、東(亭主)、半東と客三人で行います。

水屋であらかじめ役割を決めます。

正客は香を焚き、次客は花を入れ(花所望)、三客は炭をつぎます(略炭所望)。

東は四人分の濃茶を練ってすすめます。

半東は給仕役で、道具を運び、後片づけをして、最後に薄茶を点てて東の労をねぎらいます。

各々が定められた本分を果たすことで・他人の領域に立ち入らず、自分のおかれた役職を天職と心得て全うせよという示唆が含まれています。

練り切 「梅雨景色」 丸三老舗製

「水無月」 丸三老舗製

「水無月」は水の無い月ではなく、陰暦では水の月、田んぼに水を引く必要のある月、即ち「無」は「の」を意味する連帯助詞の「な」なのだそうです。

「ころころくるみ」 和泉屋製(Iさんのおもたせです。)、「氷菓糖」 俵屋吉富製

五人揃わないとできない稽古なので、私も参加します。

膝を痛めているHさんも無理のない程度で参加してくれます。感謝です。

今月は、これが最後です。

来月は酷暑の点前、道具の入れ替えをしなければなりません。