今週に入り、急に気温が下がって、暖房が恋しい日々です。

今日の稽古は、行の行台子・大円の草の稽古です。

お当番さんが入れた花です。

花 曙椿・山法師

花入 竹一重切

三年目にしてようやく咲いてくれた磯菊と長めの照葉に変えてみました。

五種の菓子を縁高に

中央に薯蕷饅頭、左上に金団、右上に吹雪、左下に栗蒸羊羹、右下に水菓子(柿)

製法の違う四種の菓子と水菓子を用意します。

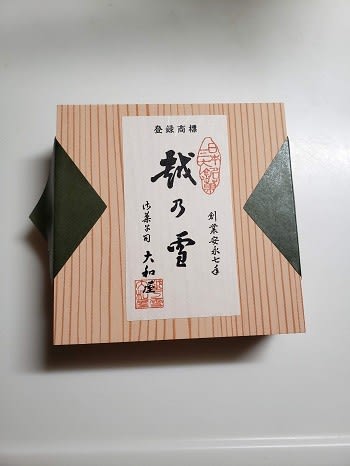

こちらは日本三大銘菓と言われる新潟長岡の「越の雪」ですが

安永七年創業の「大和屋」製で、茶友からのお土産です。

口に入れた瞬間にほろほろと溶ける食感が、何とも言えず美味しかったです。

朝十時から夕方五時過ぎまでかかってしまい、全員足が悲鳴を上げてしまいました。(苦笑)

お疲れ様でした。

今日の稽古は、行の行台子・大円の草の稽古です。

お当番さんが入れた花です。

花 曙椿・山法師

花入 竹一重切

三年目にしてようやく咲いてくれた磯菊と長めの照葉に変えてみました。

五種の菓子を縁高に

中央に薯蕷饅頭、左上に金団、右上に吹雪、左下に栗蒸羊羹、右下に水菓子(柿)

製法の違う四種の菓子と水菓子を用意します。

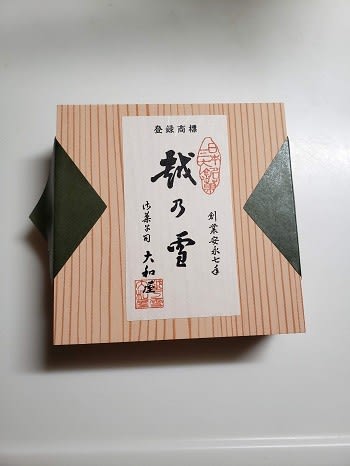

こちらは日本三大銘菓と言われる新潟長岡の「越の雪」ですが

安永七年創業の「大和屋」製で、茶友からのお土産です。

口に入れた瞬間にほろほろと溶ける食感が、何とも言えず美味しかったです。

朝十時から夕方五時過ぎまでかかってしまい、全員足が悲鳴を上げてしまいました。(苦笑)

お疲れ様でした。