初風炉の稽古まで二週間の休みです。

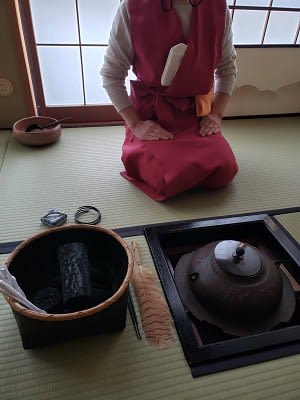

炉用の道具を片付けて、風炉の準備をします。

炉を塞ぎ、風炉を出します。

炭、炭道具、茶碗、香合、蓋置、柄杓、釜、等入れ替えます。

風炉は電気のものも用意しました。

十二単

小手鞠

卯の花・春壽菊

紫蘭

どの花も咲ききってしまい、初風炉までは持ちそうにありません。

困った。

タニウツギが咲き始めたので、これは使えるかな?

茶花には毎度苦労します。

炉用の道具を片付けて、風炉の準備をします。

炉を塞ぎ、風炉を出します。

炭、炭道具、茶碗、香合、蓋置、柄杓、釜、等入れ替えます。

風炉は電気のものも用意しました。

十二単

小手鞠

卯の花・春壽菊

紫蘭

どの花も咲ききってしまい、初風炉までは持ちそうにありません。

困った。

タニウツギが咲き始めたので、これは使えるかな?

茶花には毎度苦労します。