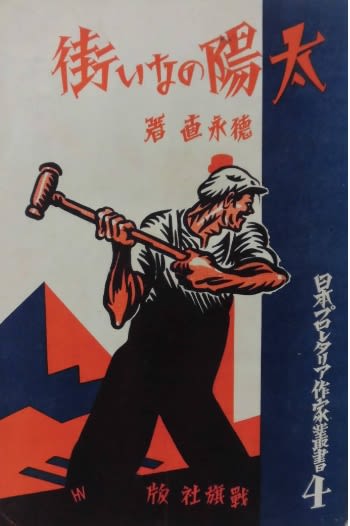

小説「太陽のない街」徳永直を読んで 1926年の労働争議(読書メモ)

徳永直の小説「太陽のない街」の終わりは、2千名の大同(共同)印刷の争議団が数か月の激闘のすえに、全員解雇という屈辱的条件の受け入れを決める争議団最後の大会場面です。

(略)

場内の喧騒は、益々甚(はなはだ)しくなった。そのとき、古ぼけた黒い帽子を阿弥陀に冠ったままの青年が、壇上に飛び上がった。左側から拍手が起こった。

――諸君!

青年は、顔をあからめて、咽喉いっぱいに声を出した。

――俺達は、今日迄まる三ヶ月間、血みどろになって戦いつづけて来た。

旱天(ひでり)に喘ぐ魚のように、彼は怒鳴った。

――或る者は獄中に呻き、或るものは病死し、或る者は狂人になった。

技巧もなく、満身の力を込めて、阿弥陀帽の青年は、一句一句をハンマで棒杭を打つようにたたき込んだ。

――しかし、そうした犠牲は、こんな屈辱的な解決条項を、受け取ろうがためではなかったんだ!

「そうだッ」聴衆は、丸薬のように、言葉を呑みこんで答えた。青年は彼等の中では有名ではなかった。彼のガッシリした体格に、彼のいま喋っている――吾々の最も重大な時機が、その両方の肩にのしかかっているように、頼母(たのも)しく見えた。青年は、片手で自分の帽子を引っ掴むと、縦横無尽に打ち振るった。

――俺達は、いま、最後のとどめを刺されようとしている――この大刀を撥ね返すか、でなけりゃ、そいつで斃(くた)ばるかだ!。

右側に、敏感な警戒と沈黙が覆いかぶさった。青年は声を激(はげ)ました。

――俺達は、モウ一度、この屈辱案を撥ね返して闘おうじゃないかッ。

(略)

――(班長会議の金東の発言)班長会議の意向は、この解決条項によって、涙を呑んで、一旦休戦することに決定しました。

言葉が終わらぬうちに、左側の青年達が演壇に飛び上がって、金東を突き飛ばした。婦人達の中から、金切声が起り、場内は沸騰した。

――退場しろ! 退場しちまえッ。

――団旗は俺達のものだ。

青年たちは、団旗に飛び掛かった。休戦派の者達が怒って奪い返そうとした。団旗は揉まれて、穂先の先の鞘(さや)がはじけ飛んだ。

――団旗を護(まも)れッ。

先刻の阿弥陀帽の青年が、壇上から旗を目兎(めが)けて飛び移りると、素早く相手を突き飛ばして、団旗を持ったまま、脱兎のように、場外に走り出した。

――退場しろ!

青年達につづいて、婦人達も場外に出てしまった。阿弥陀帽の青年は、団旗を両手にしっかと抱きながら叫んだ。

――旗を護れ。

――旗を!!

(了)

小説「太陽のない街」徳永直を読んで、共同印刷争議の翌年1927年に勃発した長野岡谷1300名の紡績女工の決起「山一林組争議」の敗北を伝えた時の信濃毎日新聞記事を思いだします。

「女工たちは、繭よりも、繰糸枠よりも、そして彼らの手から繰り出される美しい糸よりも、自分達の方がはるかに尊い存在であることを知った。彼らは人間生活への道を、製糸家(資本家)よりも一歩先に踏み出した。先んずるものの道の険しきがゆえに、山一林組の女工たちは、製糸家との悪戦苦闘ののち、ひとまず敗れたとはいえ、人間の道がなお燦然たる光を失わない限り、しりぞいた女工たちは、永久に眠ることをしないだろう」(1927年9月22日信濃毎日新聞)

2千名の共同印刷争議も1300名の山一林組争議も、今なお決して決着はついていないのです。

*******************************************************************

徳永直(1899年-1958年)

印刷工、1920年熊本印刷労働組合創立に参加。

1922年、山川均を頼って上京。博文館印刷所(のちの共同印刷)に植字工として勤務、数度にわたるストライキに参加。

1926年、共同印刷争議に敗れ、仲間1700人と共に解雇される。

1929年、この時の体験をもとにした長編小説「太陽のない街」を雑誌『戦旗』に連載。以後プロレタリア作家として民衆から大きな支持を得る。

1937年、弾圧下で、小説「太陽のない街」絶版宣言(転向)、中野重治や宮本百合子たちが執筆禁止になったが徳永は執筆禁止にはならなかった。

1958年、病死享年59歳

小説「太陽のない街」徳永直

1926年、共同印刷小石川工場争議

1929年、小説「太陽のない街」が、6月号から雑誌戦旗に毎号連載された。川端康成や藤原惟人が賞賛。

1929年12月、戦旗社から小説本発行。翌年までに7千部売れる(小林多喜二の「蟹工船」は15000部)。

1930年、舞台化(藤田満雄、小野宮吉脚本、村山知義演出)築地小劇場で上演。連日大入り満員が続く。

1931年6月12日、福岡市大博劇場で東京左翼劇場「太陽のない街」を公演(博多での<若松港沖仲仕労働組合>主催の上演を右翼一家が「赤い芝居は叩きつぶせ」と殴り込みをかけ、上演はおじゃんになった。

(中村哲医師の祖父玉井金五郎が、1919年頃若松で港湾の小頭組合「若松港汽船積小頭組合」を指導していた。金五郎の息子勝則が成人し、後に「若松港沖仲仕労働組合」を結成し、若松市全市の大ストライキを組織している)。

1930年ドイツ語版、1932年ロシア語版、1940年チェコ語版、1954年ルーマニア語版で出版