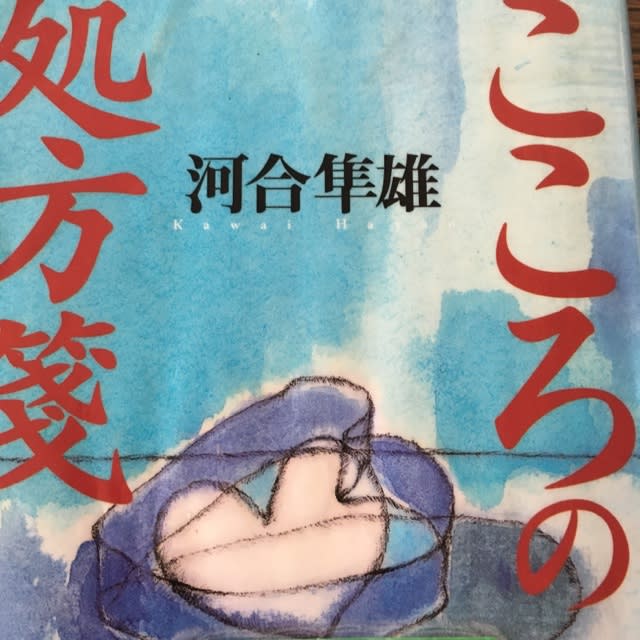

著者河合隼雄は臨床心理学者でユング派心理学の第一人者である。

『こころの処方箋』では章を追う毎に、表向きでは理解出来ない人の心の不思議にハッとした。

精神科医が患者を理解しようと努力した結果、患者に殺された例がある。

「人間理解は命がけの仕事である」というのだ。

河合隼雄曰く

「うっかり他人のことを真に理解しようとし出すと、自分の人生観が根っこのあたりでぐらついてくる」

人に「自分を理解して欲しい」という欲求自体が、相手を相当疲れさせるものだ、と私は思った。

そうかと言って、上っ面だけで人間関係が終わるのは寂しい。

人間関係の上手な人をよく見ていると、ごく当たり前の事に共感を示している。

それが相手の心を和らげるのだなと思う。

突き詰めて理解されようとしなくても、共感し合う相手がいれば助かるのだろが。

興味深かった章は

「自立は依存によって裏づけられている」

である。

つまり、依存を無くしてゆく事で自立を達成しようとするのは、間違ったやり方である、というのだ。

親が自立していて、子どもを十分依存させているから、時期がくれば子どもは勝手に自立するのだ。

親子が離れていても、話をする機会をよく設けた方が孤立を防ぐ。

それは依存ではないという。

「自立と依存は対立しない」上手く共存させていくものだ。

この言葉に私は目から鱗となった。

排除しようとしたものに価値があった、と今気づいても遅いが、深く感じる。

最後に「灯を消す方がよく見えることがある」を紹介する。

方向を失った船が、暗闇の中で灯を掲げて行く先を探ろうとしていた。

その時知恵のある人が灯を消した。

暗い中で、ぼうっと浜の明かりが見えて帰る事が出来たという。

必ず目標の明かりは見えるものではない。

しかし、目先の解決の灯りを頼らず、思い切って闇の中に目を凝らして目標を見い出そうとする勇気を持とう、という事だ。

私はその場を乗り切る為にウロウロする事が多い。

灯りがあれば、直ぐにそれに頼った。

しかし、結局目的と遠い地点に立ってしまった。

無にしてから、行く先を見据えるべきだったと思う。

それで、本当の明かりを見つける為の逆転の発想として心に残った言葉である。

河合隼雄は実に深い人生の智慧を論じている。

1990年代に上梓された本だが、今読んでも十分通用する生活の知恵である。