またも本を借りて、先日の旅先へ持参しました。

京都府立図書館から5冊、

・加藤周一著作集(『羊の歌 その後』収録)

・加藤周一自選集5 1972-1976

・加藤周一自選集10 1999-2008

・加藤周一『高原好日』

・司馬遼太郎『義経』

あと関西日仏会館から1冊、

・フランス語ことわざ辞典

計6冊。

そして現地で買い求めたものが、

・堀多恵子『堀辰雄 妻への手紙』

・加藤周一『三題噺』

の2冊。

他にも、出かけた先の追分宿郷土館(江戸時代の信濃に再会できる場所です。)

には、なぜか、名作の揃った棚があって、そこで小学校時代に好きだったかわいらしいお話、ジョルジュ・サンド『愛の妖精』、

ニューカレドニアの魅力を伝える、森村桂『天国に一番近い島』、

罪とは何か?を問う、森鴎外『高瀬舟』と、

「なぜここで、これを読む・・・」

とわが身に疑問を投げかけながらも再読してしまい、

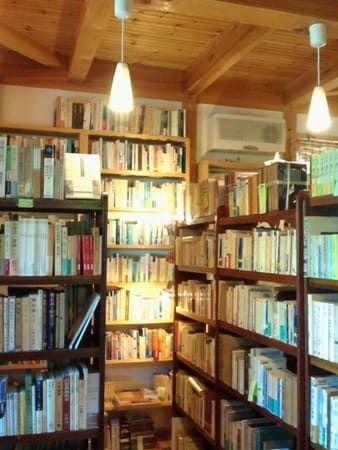

元・柳屋旅館を改装した立派な古本屋『追分コロニー』では、

一休みしがてら、やはり子供時代に大好きだった、モンゴメリ『果樹園のセレナーデ』も再読。

ああ、キルメニイの美貌を、子供心にわくわく想像したものでした。

ちなみに、

・堀多恵子『堀辰雄 妻への手紙』

・加藤周一『三題噺』

は、こちらで見つけました。

(左側が、地域に親しんだ作家の棚)

荷物の中になぜこんなに加藤周一氏著作を多く持っていったかというと、『高原好日』というタイトルの本もあることからお察しの通り、

この方が、少年時代から晩年まで、夏の間は信濃追分で多くの時間を過ごされ、大切なご友人と多々語らっていた、からです。

『高原好日』の中には、追分の日々で出会った友人たちとの思い出が、大事に、そっと綴られています。

生粋京都人の夫は、こちらをそらんじるほどであるにも拘らず、文中に登場する長野の地名が、現地で著作を開いて、ようやく身体に染み入ってきたといいます。それも道理。

本は、現地の香りがするものを現地で読む、のが最高に贅沢だと思います。

『義経』と『高瀬舟』は、夫にも指摘されましたが京都で読むべきものであり、実際にぜんぜん、感覚にぴんときませんでした。

その作品に似合う空気というものが、ある。

わたしが信濃の現地でただ道を歩くなか、よく思い出していたのは、持っていっていないにもかかわらず、三島由紀夫『女神』の各種描写でした。駅を快活に降り立ち、父と乗馬を楽しむ主人公の美少女の仕種、服装など・・・

その意味では、『三題噺』の石川丈山のくだりなどは京都へ向かう新幹線のなかではピタリとはまり、夢中で読み耽りました。

夢とも現ともつかない、丈山をよく知る老人との深遠な語らい…、信濃の木々とはまた違う詩仙堂のあの佇まい、京都独特の湿り気ある謎めいた空気が、感覚のなかに甦ります。

本に向かい合っている時間は、閉鎖空間にいるようでいながら、実は景色によって大きく塗り替えられるもの。

充実時間に感謝の日々でした。

京都府立図書館から5冊、

・加藤周一著作集(『羊の歌 その後』収録)

・加藤周一自選集5 1972-1976

・加藤周一自選集10 1999-2008

・加藤周一『高原好日』

・司馬遼太郎『義経』

あと関西日仏会館から1冊、

・フランス語ことわざ辞典

計6冊。

そして現地で買い求めたものが、

・堀多恵子『堀辰雄 妻への手紙』

・加藤周一『三題噺』

の2冊。

他にも、出かけた先の追分宿郷土館(江戸時代の信濃に再会できる場所です。)

には、なぜか、名作の揃った棚があって、そこで小学校時代に好きだったかわいらしいお話、ジョルジュ・サンド『愛の妖精』、

ニューカレドニアの魅力を伝える、森村桂『天国に一番近い島』、

罪とは何か?を問う、森鴎外『高瀬舟』と、

「なぜここで、これを読む・・・」

とわが身に疑問を投げかけながらも再読してしまい、

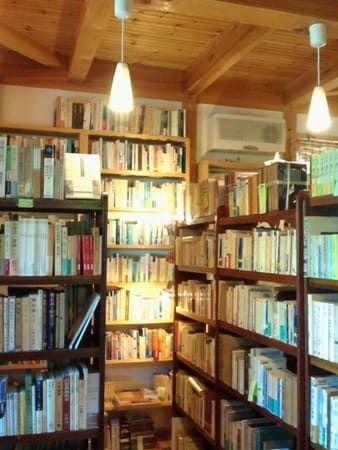

元・柳屋旅館を改装した立派な古本屋『追分コロニー』では、

一休みしがてら、やはり子供時代に大好きだった、モンゴメリ『果樹園のセレナーデ』も再読。

ああ、キルメニイの美貌を、子供心にわくわく想像したものでした。

ちなみに、

・堀多恵子『堀辰雄 妻への手紙』

・加藤周一『三題噺』

は、こちらで見つけました。

(左側が、地域に親しんだ作家の棚)

荷物の中になぜこんなに加藤周一氏著作を多く持っていったかというと、『高原好日』というタイトルの本もあることからお察しの通り、

この方が、少年時代から晩年まで、夏の間は信濃追分で多くの時間を過ごされ、大切なご友人と多々語らっていた、からです。

『高原好日』の中には、追分の日々で出会った友人たちとの思い出が、大事に、そっと綴られています。

生粋京都人の夫は、こちらをそらんじるほどであるにも拘らず、文中に登場する長野の地名が、現地で著作を開いて、ようやく身体に染み入ってきたといいます。それも道理。

本は、現地の香りがするものを現地で読む、のが最高に贅沢だと思います。

『義経』と『高瀬舟』は、夫にも指摘されましたが京都で読むべきものであり、実際にぜんぜん、感覚にぴんときませんでした。

その作品に似合う空気というものが、ある。

わたしが信濃の現地でただ道を歩くなか、よく思い出していたのは、持っていっていないにもかかわらず、三島由紀夫『女神』の各種描写でした。駅を快活に降り立ち、父と乗馬を楽しむ主人公の美少女の仕種、服装など・・・

その意味では、『三題噺』の石川丈山のくだりなどは京都へ向かう新幹線のなかではピタリとはまり、夢中で読み耽りました。

夢とも現ともつかない、丈山をよく知る老人との深遠な語らい…、信濃の木々とはまた違う詩仙堂のあの佇まい、京都独特の湿り気ある謎めいた空気が、感覚のなかに甦ります。

本に向かい合っている時間は、閉鎖空間にいるようでいながら、実は景色によって大きく塗り替えられるもの。

充実時間に感謝の日々でした。