藤原頼長(1120-1156)

温厚な兄忠道と異なり、若くして和漢の書を読破し才気満々と称され、

父忠実の偏愛を受ける。

一方で、悪左府と称されるほど酷薄であったとも言われる。

保元の乱に破れ36歳の最期を遂げる。

才気よりも円満を感じる書風だ。

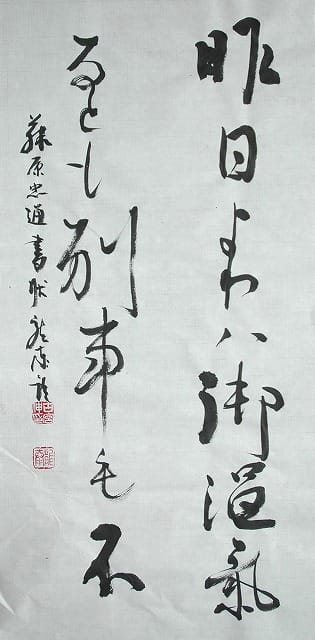

藤原忠道(1097-1164)

平安時代後期の摂政・関白・太政大臣。

藤原忠実の長男。

白河院は寵愛した藤原璋子を忠道に嫁がせようとしたが、

才色兼備を謳いながら璋子の素行に兎角噂があり忠実・忠道はこれを断る。

その為、白河院の不興を買い、不遇の時を過ごしたが、

白河院の崩御後、鳥羽天皇に召され関白に、

更に、その後も崇徳・近衛・後白河天皇の摂政・関白を務める。

稀代の謀略家とも言われる。

歌人、書人としてもその名を留め、

百人一首にも名を残す。

わたの原こぎいでてみれば久方の雲いにまがふ沖つ白波

昨日よりは御温気なとも

余談。

忠道の父忠実は忠道よりも弟の頼長を溺愛する。

忠道、頼長の対立が後の保元の乱の一因となる。

同じ時期に、崇徳上皇と後白河天皇の兄弟間にも不和があり、

崇徳上皇に頼長が後白河天皇に忠道が接近し、

それぞれが、源氏、平家の武士を囲い、

天皇家、藤原家、源平が骨肉で争ったのが保元の乱である。

三年後の平治の乱を経て、武士が台頭し、

貴族政治が武家政治に取って代るのである。

余談の余談。

先述の如く、

白河院はご自分の皇孫である鳥羽天皇の中宮に

璋子(待賢門院)をすえる。

この二方の御子が、崇徳天皇、後白河天皇であるが、

崇徳天皇は白河院の御子であるという風説があり、

鳥羽天皇は崇徳天皇を忌み嫌う。

白河院の崩御後、鳥羽法皇の寵愛は待賢門院から美福門院に移り、

崇徳天皇から皇位を僅か3歳の美福門院との皇子(近衛天皇)に譲り受けさせてしまう。

近衛天皇が夭折すると、

ご自分の皇子を皇位につけたい崇徳上皇の思いは果たせず、

鳥羽法皇の推す後白河天皇が皇位につく。

かくて、

待賢門院のもとで仲良く育った崇徳上皇と後白河天皇が対立し、

保元の乱のお膳立てが揃うのである。

この時期には、待賢門院は既に没している。

藤原定信(1088-1156?)

藤原伊房の孫。

行成、伊房、定信と継いだ世尊寺派の5世当主であり、

当代一の能書家と知られ、多くの色紙形、清書、揮毫の記録がある。

一切経を一人で書写したことでも知られる。

本願寺本三十六人家集の筆者の一人である。

千株松下雙峯寺一葉舟中万里

平忠盛(1096-1153)

清盛の父。

いく度かの南海海賊平定により内昇殿を許され、

日宋貿易にも関係して平家繁栄の基礎を築いた。

白河法皇寵愛の祇園女御を賜ったが、

清盛の父は白河法皇との言い伝えがある。

鞆田庄訴事重下文謹

平安時代の末期になると、

摂関政治の没落から院政を経て、

雪崩を打ったように公家社会から武家社会へ移行したが、

煌びやかな風雅な生活を由とした公家風の生活が、

力を基盤にしきたりを度外視した武士風の生活へと代わって行った。

平安初期、中期に書の歴史に名を残す多くの人物が輩出したが、

後期に入ると数少ない。

一般の歴史に名を残す人物の書を興味本位に挙げてみた。

この時代、私の興味を惹く人物は西行と待賢門院、

あとは源平の武人達、高僧達である。

彼らがどんな書を残しているのか興味を惹かれた。

待賢門院(1101-1145)

西行を恋の虜にし、

それが西行出家の原因とも言われている待賢門院に興味が湧いた。

西行の恋歌の多くは待賢門院を偲んだ歌と言われている。

美貌と才を以って数々の浮名を流したことで知られる。

幼い頃から白河法皇の手元に置かれ、若くして法王の寵愛を受けた。

後に、法王の意向で皇孫の鳥羽天皇の中宮となる。

二方の御子が、崇徳天皇、後白河天皇である。

白河法皇の崩御以後、鳥羽天皇の寵愛を失い、早々に出家する。

多くの写経を残したとの文献があるが、

不思議な事に彼女の書を見つけ出せない。

唯一見付けた待賢門院のにおいのする書をここにあげた。

待賢門院の結縁書の表紙に書かれたものであるが、

待賢門院の書ではないと思われる。

もう一つ不思議なのは、

才女として知られた待賢門院も和歌などにも長じていた筈だが、

彼女の歌を見出せなかったことである。

もっとも、書も歌も本格的に探したわけではない。

待賢門院の女御である堀河、その妹の兵衛は歌人として名高く、

西行との贈答歌なども数多く残っているのに不思議だ。

百人一首に堀河の歌がある。

長からむ心も知らず黒髪の乱れて今朝は物こそ思へ

源兼行(1024-1074)

藤原行成と並び当時の能書家として名をはせた。

当時、大寺院の扉への揮毫は一代の名誉であった。

彼が如何に当時の能書家であったかを物語る。

昨今の研究で、平等院鳳凰堂色紙形の作者は、

源兼行にほぼ間違いないとされているが、

藤原公任(966-1041)

漢詩・和歌・管弦の三舟の才を謳われた。

「和漢朗詠集」、「三十六人撰」の撰者。

三十六歌仙形式の創案者である。

歌集、歌論が多く残る。

百人一首。

滝の音は たえて久しく なりぬれど

名こそ流れて なほ聞こえけれ

あまつかぜふけいのうらにいるたづのなどか

くもいにかへらざるべき(ざるべき)