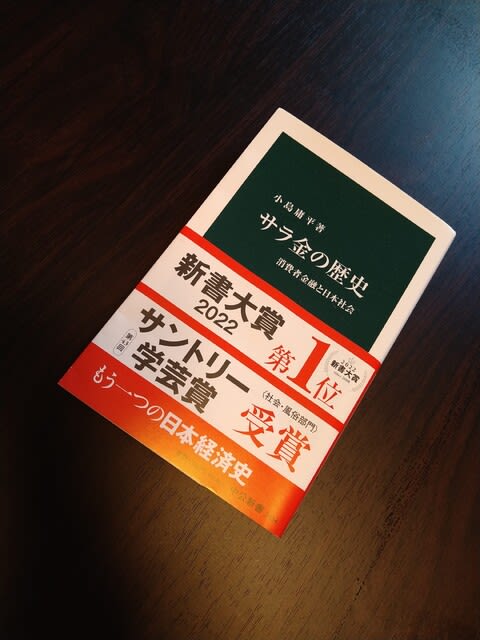

「サラ金の歴史」

小島庸平著、中公新書、2021年2月

自分は幸いにもサラ金(消費者金融)のお世話になったことはなく、

サラ金との関係は、駅前で配っていたポケットティッシュをもらっていたくらいです。

明るいイメージのテレビCMが多かったですが、

利用者の不幸や会社の不祥事などが定期的にニュースになっていたため、

良いイメージはなかったです。

本書はサラ金のはじまりから繁栄、衰退までを、

「罪」の部分だけでなく、「功」の部分も取り上げて振り返っています。

中間的な立場のように見えましたが、「おわりに」に

著者が学生時代、プロミスの創業者が運営する農場に招待され接待されたとあります。

したがって、業者寄りのバイアスがかかっていることを前提に読んだほうがよいと感じました。

著者が接待を受けた事実を正直に書いているのは良いことと思います。

個別のトピックで興味深かったのは、

・1920年代ににサラリーマンの手軽が副業として、貸金業が広く推奨されていたそうで、

100年も前から副業ってあったんだと思いました。

・貸金業の貸出先は

会社の同僚→団地妻→上場企業従業員・公務員→非正規労働者→SNS上の顔の見えない個人

と推移しており、その裏には金融・与信技術の発展があるようです。

・貸金を現金の「月賦販売」「出前」「通信販売」「自動販売機」などと言い換える言葉選びは

おもしろいと感じました。

小島庸平著、中公新書、2021年2月

自分は幸いにもサラ金(消費者金融)のお世話になったことはなく、

サラ金との関係は、駅前で配っていたポケットティッシュをもらっていたくらいです。

明るいイメージのテレビCMが多かったですが、

利用者の不幸や会社の不祥事などが定期的にニュースになっていたため、

良いイメージはなかったです。

本書はサラ金のはじまりから繁栄、衰退までを、

「罪」の部分だけでなく、「功」の部分も取り上げて振り返っています。

中間的な立場のように見えましたが、「おわりに」に

著者が学生時代、プロミスの創業者が運営する農場に招待され接待されたとあります。

したがって、業者寄りのバイアスがかかっていることを前提に読んだほうがよいと感じました。

著者が接待を受けた事実を正直に書いているのは良いことと思います。

個別のトピックで興味深かったのは、

・1920年代ににサラリーマンの手軽が副業として、貸金業が広く推奨されていたそうで、

100年も前から副業ってあったんだと思いました。

・貸金業の貸出先は

会社の同僚→団地妻→上場企業従業員・公務員→非正規労働者→SNS上の顔の見えない個人

と推移しており、その裏には金融・与信技術の発展があるようです。

・貸金を現金の「月賦販売」「出前」「通信販売」「自動販売機」などと言い換える言葉選びは

おもしろいと感じました。