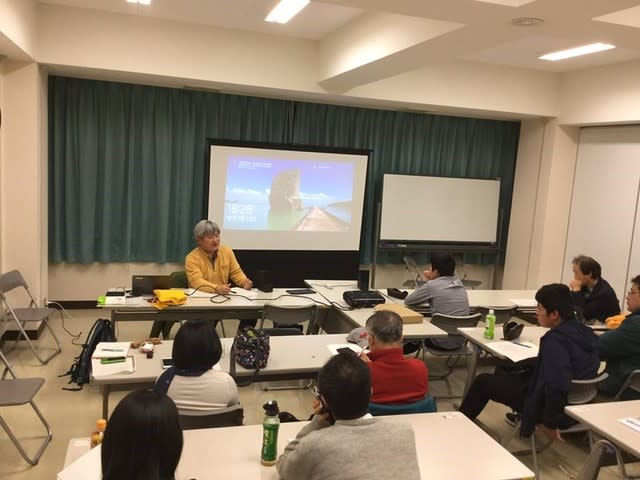

去る12月1日、NHK福島放送局ディレクターの古屋敷将司さんをお招きし、「こころの時代―反骨・中村敦夫の福島」を番組制作者と語る会が開催されました。

俳優というカテゴリーではひとくくりにできない中村敦夫の一人芝居『線量計が鳴る』の公演をめぐって、その思想の背景を探った評判のドキュメンタリーを制作したのが古屋敷さんです。

今回は中高生も含め20名の方々にご参加いただきました。

以下速記録です。

【古屋敷】

自分個人として原発事故がもたらした被害の大きさと責任のあり方が解決されていないなじゃないかという問題意識がある。特に生業訴訟を取材する中で7年経つ中、原告の皆さんがいくら月日が経っても納得できないという声が多く、自分の中でそれを深めていきたいと思った。

その中で中村敦夫さんの講演活動を知る。八戸で初めて公演を見て、撮影を含め4,5回聞いたが、公演の旅の過程で中村さん自身が観客の反応を見ながら進化していると感じた。

特に南相馬公演を見た時に基本的な骨格は変わっていないんだけれども、内容がガラッと変わっていることに非常に驚いた。

資料の中にある『線量計が鳴る』の台本書籍の前書きで、中村さんは「一番単純で力強い表現手段」、「独りで書き一人で演じる」、「言葉だけが武器のプロテストシアター」「そこには誰も組織できない正真正銘の自由がある」と書いている。

今回の中村さんへの取材で思ったことは、「きみもしっかりしろよ、がんばれよ」言われた気がする。

個々は小さな力であっても、それぞれの立場でいかに正しく表現していくかという大切さを、日々の福島の現場での取材で感じるところです。

【会場】

中村さんが番組中に「砂に水を撒いている」という無力感を前半で吐露する場面があるけれど、後半に古屋敷さんがあえてその言葉を中村さんに差し向けたとき、彼の答えは前半のそれとは異なっていた。そのことをどのように感じたか。

【古屋敷】

あのインタビューは2時間くらいで、彼の反骨の人生や朗読劇そのものを聴いたわけだけれど、どういう答えが返ってくるかは作り手としても測りかねるところがある。思わぬ答えが返ってくることもあるし、決まりきった質問だけしてもいいインタビューにはならない。ジャズでいうフリーセッションみたいなのが理想のインタビューだと思うけれど、相手の言葉にどう自分が反してその場でやっていくかがカギ。

中村さんは候補者を10人ほど立てて、6000万円くらいの供託金を出して環境政党つくろうと奔走したけれど、結果は全員落選だった。この朗読劇は全国でやっているけれど、原発再稼働が進む中で中村さんがそのことをどう考えているのか関心があった。

実は、あのとき、その疑問をはじめて彼にぶつけたのだけれど、「やっぱり空しいよね」という答えが返ってくるのかと思いきや、「全然そんなことない、俺はおれの道を進むだけなんだ」という答えが返ってきて、ある意味で政治の世界から離れた自分に今何ができるのか、損得勘定抜きにやっている姿勢を感じた。

【会場】

「忖度をすると自分を軽蔑することになる。そのことが一生ついてまわる」という中村さんの一言がすごく大事な言葉だなと思った。

質問は、彼が「俗世の自己は消えちまうけれど、俺はそうは考えない」と述べているけれど、仏教的な世界観なのか、それとも別な思想があるのかふれられたのか。番組では「せめて弱さや慈しみが大事だ」と言っているけれど、そのような倫理の「せめて」ではないものとはなんだったのか。インタビューのなかで感じたことを教えてほしい。

【古屋敷】

中村さんはは2016年5月に徳島市で出家の儀式をされている。仏教に帰依するという形で、インタビューでは諸行無常や諸法無我など仏教の教えに関する問答もあった。

僕が中村さんが面白いと思ったのは、イデオロギーから入った人ではないということ。

外語大学生時代には学生運動と距離をもって野球部に入ってて関心がなかった。

劇団時代も同じで、中村さんは自分は資本家でも労働者でもなく、それよりは「愛とは何か」とか「生きるとは何か」ということに関心があったとおっしゃっていた。それがいろいろな経験をする中で仏教と出会い、その思想を深めるなかで自分の存在はなんなのかということをすごく考えて、永遠の歴史があって自分があるとか、自分をどう見るかという哲学的な視点で考える。

ふつう、人間は死んで終わりという風に考えるけれど、そうではなくて、生きたことが何らかの形で次の子どもたちの世代に受け継がれていくということが生きていくということじゃないか。すべてはつながっているんだとか、自分は自分だけで存在しているんじゃないとか、いろんな環境や歴史、人があって自分があるということをひじょうにおっしゃっていた。

同情や共感という話とかぶるけど、番組ではそこまで触れら得なかった。

俗的な感覚で言えば自分は消えちまうけれど、自分はそうは考えないという考えはおそらく仏教に帰依する中で獲得した自分の哲学ということだと思う。肉体は滅びるけれど自分がやったこと、生きたことは次の世代に受け継がれていくという考えがあったのではないか。

【会場】

私は見ていて「砂漠に水を撒く」という言葉に、自分が日々過ごしていることに重なった。

中村さんは政治活動に挫折したあとに、キャスターに抜擢されてそれまでできなかったことができた意義を感じていたようだけれど、今のマスコミの在り方を見るとものすごくもどかしい。

アメリカと日本のマスコミの在り方が違うのは、アメリカはのマスコミは政権に反旗を翻してでも言いたいことは言っている。

そういう理想や哲学があるけれど、日本のマスコミにはそれが感じられない。NHKも見ていると、ものすごくちゃんと報道していないなとかんじるのだかが、古屋敷さんからみてどうなのか。

【古屋敷】

おっしゃる通りで耳のイタイはなし。この番組の放送後、ある視聴者から「NHKは政権の御用達だと思っていたけれど、こういう番組をやるのであれば応援します」というお手紙をいただいた。

アメリカはそれこそ反骨の精神をもって記者が闘っているという面はある。日本の取材報道の在り方を含めて、本当のことが報じられていないのではないかという不信感を持たれていると思う。

公共放送というのは多様性が担保されて、色々な声が報道されることが大事だと思っている。自分の力は小さいけれど、多様性をどう担保できるのか常に考えている。

【会場】

中村敦夫の公演を生で見たことがないが、番組で見るだけでもやっぱり心動かされる。

原発事故のこととか飯舘のこととか須賀川のこととか、事実としてはいくつも知っているけれども、中村さんがそれを一つのストーリーにして脚本にしてああやって演じると、こんなにも入ってくることに表現のすばらしさというものを、ほんの数分垣間見ただけで感じ、感謝したいなと思った。

質問は、朗読劇を放送した方が早いのかなと思うのだが、そうではなく中村敦夫のインタビューを交えてドキュメンタリーにする意義というのはどこにあるのか。

【古屋敷】

これは編集でも苦労した点だったけれど、この番組には「朗読劇」、「反骨の人生」、「彼のロングインタビュー」という3つの要素がある。

これを編集マンといっしょにつくっていくんだけれど、彼が見終わって言った一言は「これは劇がおもしよいよね!劇だよ!劇!」といわれ、はじめは劇を中心に編集していくつもりだった。

「反骨の人生」は15分くらいやっているんだけれど、はじめ写真3枚しかなくて、それだけで作ったが、プロデューサーからは「こころの時代」という枠で放送する制約もあるので「人生」に焦点を当てていく注文をつけられた。

私も中村さんの本や雑誌にある文章はできる限り読んだ。

番組でも2か所使っているところがある。

中村さんは俳優もやり政治家もやりキャスターもやるひとで、いっけん表層的に見るといろんなことに飛びつく人という風に見えてしまうが、丁寧に見ていくと、暴力教師をやっつけるために劇を書いたという少年時代のエピソードなど、それらを一個一個丁寧につないでいけば、彼の反骨という人が浮きたったことがよかったかなと思う。

【会場】

なぜこの番組が「こころの時代」なのかなと疑問をもったけれど、出家の話を聞いて腑に落ちた。

木枯し紋次郎から知っていたけれど、最近見ないなと思っていたらこの番組で見つけたという感じ。

そこから「年寄りがんばれよ」というメッセージをもらった気がする。

「忖度」「というのは共感とか同情という意味に近かったはずなのに、両方に関係するのは想像力ということ。それを掻き立ててがんばれよと怒られた気がした。

【会場】

番組とお話を聞いて、僕の通う高校での原発教育を思い出しました。僕の学校ではほとんど原発の授業をすることはなく、影響力のある教師が福島はもう安全だとか福島の放射線は人体に影響のないレベルになっているということを言ってて、大多数の人がそう思っています。

僕も実はそうなんですが、自分の意志を軽蔑してしまう、自分の考えをもてない自分に自己嫌悪を感じていたのですが、この番組を見て自分の考えをはっきりさせようという気持ちになりました。「砂漠に水を撒く」という言葉には、中村さんが吹っ切れている感じがしてインスピレーションを受けました。

【古屋敷】

大人もそうだけれど、どんどん死んでいって若い世代の人がどうしていくのかというのが凄く大事だと思っていて、予断をもたずに何が起きているのか興味をもって、まっさらな状態で吸収していけばいいのではないか。

この公演はプロモーターがいてやっているのではなく、各地の市民が実行員会を立ち上げているんだけれど、その懇親会で中村さんとお話したとき、取材前は木枯し紋次郎のイメージで気難しいのかなと思っていたが全然違って、ものすごくユーモア精神にあふれた方だった。

中村さんは中村さんで、全国各地を公演でまわるなかで反応を見て手ごたえを得、そのなかでもシルバー世代の力は大きいと感じているようだった。

【会場】

古屋敷さんが自分が一個のポジションでやっていくことの大切さを述べたことが印象的にある。私も小さいけれど自分ができること、たとえば自分の考えを周囲に伝えることだけでもいいのだと思った。それが世界を変えていくことなのかな。

【会場】

中村さんも若いころ政治家やキャスターをされていた時は社会を変えたいという欲望が大きかったのではないか。それが仏教と出会ったことで転換したのかな。

【古屋敷】

中村さんにとっては勝った負けたとか知ったことじゃない。そんなことじゃなくて自分のやるべきことを淡々とやっていくこと。そんな境地なのではないか。

【会場】

それがつながるときはつながる。

【会場】

私もハートネットTVにださせてもらったときに、取材インタビューの中でディレクターさんが「心に残りました」といった言葉が番組では使われていなかっただが、どういう過程で番組制作されるのか。

【古屋敷】

編集作業はディレクターと編集マンの共同作業。作り手も実は番組の最終決定は全然見通せないもの。今回も最初は劇だけというものが、最終的にこういうバランスになった。決まり切って抗しようというよりは、色々取材を見返す中で一から組み直すという作業で非常に難しい。取材やロケよりも編集がいちばん難しい。ワンカット違っただけで印象が違ったり。

【会場】

福島の現状を話す活動をしているなかで、福島の人たちは風化を防がなきゃとは思っているけれど、共感はしてほしいけれど同情はしてほしくないという人が意外に多い。それをどこまで出していいのかわからず、、そういった活動をするとネットではいつまでも同乗してもらいたがっている人扱いにされてしまう。それ県外で話すことはらくだけれど、それを福島の人たちの中で共感してもらえず、伝え方が難しい。

【古屋敷】

生業訴訟を取材する中で分断という話がある。川一本で全然賠償が違う。生業訴訟の人たちは裁判に参加する中でそれを乗り越えようとしている。賠償の多い少ないではなく、もっと大きく東電の責任をというというものだったけれど、そこはなかなか難しくわれわれとしても継続して取り組んでいかなきゃならないテーマだと思っている。

【会場】

最初に感じたのは、最初中村さんの話を聞いてある程度理解したのですが、経験した人しかわからない、同情してほしい、僕は人は自ら経験しなければ心の底から理解できないと思う。それはどうやって知らせていくかということが課題なのだけれど、まず同情してほしいという考えを捨てること。まずは経験した人の話を聞いて共感して理解すること。結論から言うと、中村さんは全国まわって理解している人がいることがいいことで、それを継続することが大事。それがないとまた同じことを繰り返す。高齢化が進んで戦争体験者が亡くなっていることとも関係する。それが忘れられて同じことが繰り返される。伝えるということはとても大切なこと。

終了後、懇親会でさらに議論は続けられました。

古屋敷さんには心から頃感謝します。

こんどは中村敦夫『線量計が鳴る』の福島公演を見ながらこうした議論ができることを希望します。(文:渡部純)