深瀬さんが生き生きと躍動するのは音楽を語らせたときだ。

それが今回も暑苦しく爆発した。

芸術は爆発だとばかりに、話が長くなる。

その場を仕切るはずのマスターにしてこれだから、どこまでこの独演会が続くのか参加者の間に次第に不安が募る。

開始30分を過ぎてもCDを流すそぶりもないことに業を煮やした島貫さんが、横から「〇〇分経過~」と警告を入れる。

ようやく開始45分を過ぎて、バッハ『マタイ受難』の音楽がかけられる。

深瀬が口ずさむので、本編の合唱が聴きにくい。

でも、深瀬さんがノリノリであることは伝わってくる。

饒舌な解説も加わる。

音楽にチンプンカンプンの僕もなんだか気持ちがのせられていく。

今回の鑑賞曲はメンゲルベルク(1871~1951年)指揮によるアムステルダムコンセルトボウ管弦楽団、1939年4月2日(復活祭の日曜日)のライブ録音。

メンゲルベルクは本格的にナチスに協力した音楽家として、戦後、音楽活動を禁じられた札付きの戦犯だ。

この演奏の直後ともいえる9月1日にはナチスがポーランドに侵攻している。

いったい、このとき何を思い彼は演奏指揮をしていたのか、鑑賞者は何を思い聴き入っていたのか。

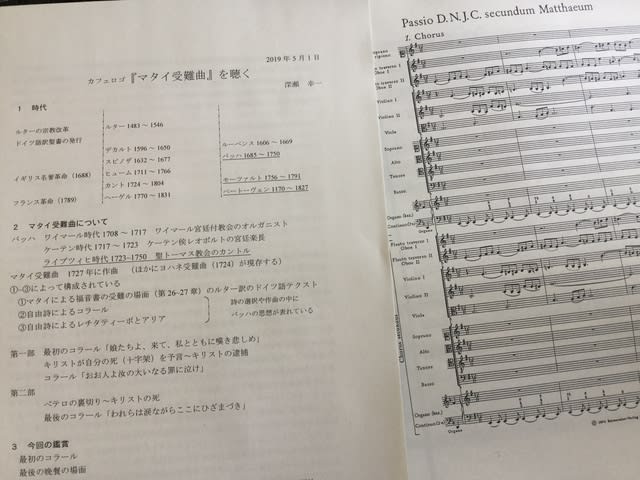

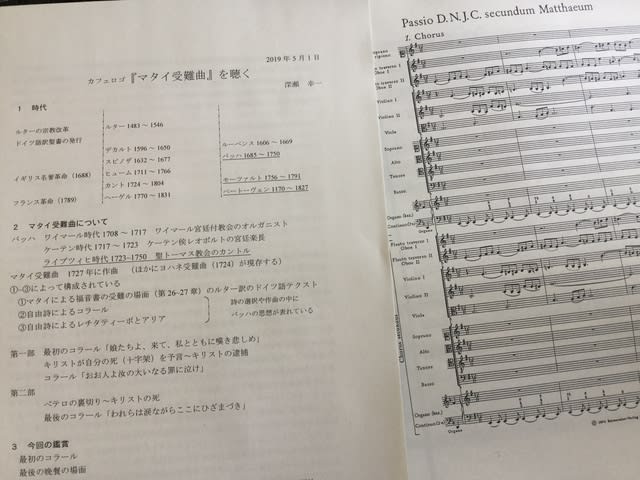

深瀬さんの該博な音楽知識の解説は、ルターの宗教改革から入り、ドイツ語訳聖書の発行、英仏市民革命の歴史と、デカルト、スピノザ、ヒューム、カント、ヘーゲルなどの哲学者、さらにレンブラントやモーツァルト、ベートヴェンなどの芸術家の思想や音楽性との関連を比較しながら、音楽の近代化とバッハの同時代の意味についての講釈、いや解説が語られた。

そもそもドイツ語で「職人」を意味していたArteが、「芸術」を意味するようになったのは、音楽が職人技や宮廷から解放(?)されて、誰でも聴けるようになる大衆化したこととパラレルである。

そんな近代化の夜明け前を生きたバッハの音楽、そして『マタイ受難曲』。

そもそも、深瀬さんがこの曲の鑑賞会を開催した背景には、「原発事故と罪」という問題に起因する。

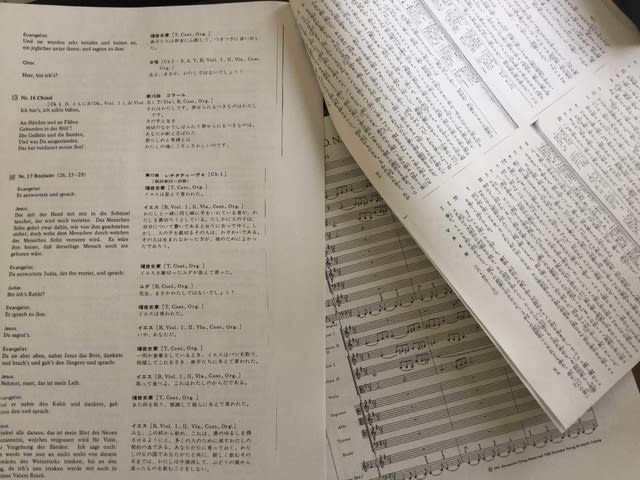

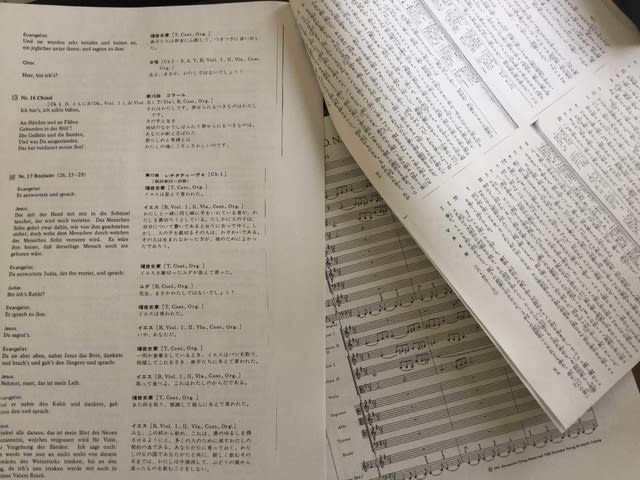

今回鑑賞したのは、「最後の晩餐」で、キリストが弟子たちを前に「お前たちのうちの一人が私を裏切ろうとしてる」と語り、動揺した弟子たちが「それは私ですか?」と口々に訊く場面。

その場面をうたう美しいコラールのリフレインはどこか劇的で、混乱的でもあり浄化的でもある。

もちろん、ユダが「私ですか?」と聞いた時イエスは「お前の言うとおりだ」と応える。

しかし、深瀬さんは、そもそも自分にやましさがなければ「私ですか?」と誰も尋ねないだろうと解釈する。

実際、福音書では弟子は皆裏切ってしまう。

イエスの思わせぶりな一言が、予言の自己成就を果たしてしまうわけだが、深瀬さんはそこに誰も犯してしまっている原罪を読み取る。

つまり、その疚しさに誰もが気づいていたわけで、ユダはある意味でただ直接的な裏切りを実行したものとして断罪されただけである。

「この中で罪を犯していなものだけが石でぶて」とはイエスの言葉であるが、昨今の日本社会におけるバッシング現象のひどさにこの言葉を思い出さずにはいられないという発言が出された。

自分だけの正義の危うさ、正義の暴力の危うさ。

「私ですか?」という声と〈私です〉という心の声はイエスの弟子たちだけではなく「私たち」のものである、と深瀬さんは語る。

翻って、原発事故のとき、深瀬さんはこの言葉に打ちのめされたという。

あの事故を東電や国の責任だけに押し付けることは、どこかユダの「銀貨30枚」による直接的な裏切りに罪を押しつけるようなもので、私たちのなかにある罪を不問にする偽善性がないだろうかというわけである。

第1回のエチカ福島において深瀬さんは、『マタイ受難曲』を引きながらこの問題を、ヤスパースの「形而上的罪」に重ね合わせて論じた。

そして、アーレントの責任論にもまた、ヤスパース的な形而上的罪の圏域にあるのではないかという刺激的な主張をしていた。

僕の解釈は異なる。

第一に原発事故の罪あるいは責任は人為的な問題であり、「政治的」ないしは「刑事的」罪(責任)の範疇で考えなければならない。

なぜなら、その区別を明確にせず「形而上的な罪」ないしは「原罪」とするならば、それは「一億総懺悔」となり無責任体制の肯定につながるからだ。

ヤスパースの「形而上的な罪」の定義は、端的に言えば自分が犯したわけでも為したわけでもないにもかかわらず生じる罪である。

原発事故において、それは少なくともそれ以前に生まれて政治的決定権のなかったものに対しては認められるものであって、既に政治的責任があった我々の世代は口にすべきではないと思っている。

そして、決定的なことは、深瀬さんがアーレントに「形而上的罪」との連関を見出す「自分と仲違いせずに生きていけるか」という「思考」については、自分自身との調和を重視する以上、これは明らかにヤスパースにおける「道徳上の罪」の問題である。

そうだとすれば、深瀬さんが『マタイの受難』に見出した上述の解釈は現在や形而上的罪ではなく、道徳的ないしは倫理的罪の問題だったのではないか。

つまり、〈私ですか?〉という問いは世代を超えた「私たち」を含めた全人類的な問いなのではなく、私が〈私〉の罪性を自分で問うことなのではないか。それは引いては政治的判断を開放する、というのがアーレントの論である以上、原発問題において自分自身に不調和であることは政治的な判断への通路を開くという可能性を提示するものとして解釈する方がよいのではないだろうか。

とはいえ、この種の間違いを僕自身犯していたことがある。

僕が初めてバッハの『マタイ受難』を購入し、聴いたのは、2003年のイラク戦争開戦日だった。

世界各国で不義の戦争と、数多くの反戦運動が巻き起こっていたのに対し、日本政府は小泉純一郎首相(当時)がアメリカの戦争を肯定し、日本社会でも反戦歌はせいぜいスマップの『世界に一つだけの花』だけだ(あれのどこが反戦歌なのか、その解釈の意味がいまだにわからないのだが)なんて嘆かれていたその時期、なすすべのない無力感のはけ口にしたのが、意味も分からずに購入した『マタイ受難曲』だったのだ。

無力感のはけ口というだけに、そこに安っぽい自分の罪性のカタルシスを求めた自分が、今となってはおぞましい。

メンゲルベルクの『マタイ受難曲』に戻ろう。

音楽など無知な僕でさえも、高名な指揮者が『マタイ受難曲』の意味を理解できなかったとは思えない。

そうでなければ、あのような心震える音楽を指揮できるものではないはずだ。

すると、にわかに疑問が起こる。

「受難」の意味を知りつつ、彼はなぜナチスに協力できたのだろうか、と。

ユダヤ人虐殺が始まったその時期、彼は何を思ってこの曲を指揮できたのか。

これは、カント倫理学の根本である定言命法の命題を裁判法廷で諳んじたアイヒマンと同じ悪の構造ではないのか。

アイヒマンは、ユダヤ人を憎んでいたわけではなく、むしろ同情していたとさえいう。

しかし、それは国家公務員として「汝殺すべし」という法の定言命法に従わざるを得なかったのだと論じたのだ。

これが甚だカント倫理学の誤解に基づくものだったことは理解できるとしても、ではメンゲルベルクにおいてその倫理的構造はどうなっていたのか。

全体主義がプロパガンダに芸術を利用した次元とは別に、音楽が政治的罪の安全装置を解除する問題性がどこかにあるのかもしれない。

いずれにせよ、深瀬さんに提起してもらえなければ、こうした問題性を考える機会はなかった。

異動によって余裕ができたせいか、深瀬さんの知的躍動が日増しに多動になて来ていることがとてもうれしい今日この頃である。

「令和」という時代に特別な思いを寄せるものではないが、令和初日にこうした会が開催できたことはたいへん恵まれたことだった。

世間の浮かれぶりがメンゲルベルクを聴いていた聴衆とどこまで重なるのかと想像せずにはいられない。

それでも、こんな問題を語らえる仲間と飲むお酒がおいしいことには、平成も令和も関係ないのだ。(文:渡部純)