2018年、私はこれを読むぞ!

と、高らかに宣言すれば引っ込みがつかなくなり、読まざるを得ない状況に自らを追い込もうという意図で始められたこの企画。

あをだまさんが初マスターとしてとりしきってくれました。

参加者の趣味も職業も雑多すぎて、もう、どうなることやらと思いましたが、「そこくるか!」という皆さんのプレゼンスが痛快すぎる会となりました。

なお、以下の参加者のハンドルネームはワタクシ(渡部)が勝手につけたネーミングなので悪しからずご了承くださいm(__)m

あをだま

今年は東欧文学の読破をめざしたいというあをだまさんが挙げた一冊は、これです。

東欧文学への興味は、NHK「100分de名著」で取り上げられた『惑星ソラリス』に興味を持ったことがきっかけだといいます。

『ソラリス』では頭でイメージした人間が実体化される中で展開されるSFですが、そこで自分とは何なのか向き合う哲学的な物語性がおもしろかったといいます。そこからミラン・クンデラの『存在の耐えられない軽さ』の読解へ行くなど、東欧文学の魅力に引き込まれていったといいます。

本書がどういう話なのか、肝心な点を聴き忘れてしまいましたが、東欧文学の魅力が何なのか。

個人的にもぜひ知りたいところです。

次はこれ。

縄文時代はおもしろい!と宮畑遺跡じょーもぴあのユニークさにふれつつ、あの平和的だったとされる時代への憧憬は共感できます。

宮畑遺跡といえば、なぜ直径90センチメートルもの巨大な柱を建てなければならなかったのか?なぜ「47.82パーセント」の焼けた竪穴住居が焼き壊されなければならなかったのか?をテーマに一般公募した「

宮畑ミステリー大賞」を企画・出版したユニークな取り組みもあります。

みんなで県内の縄文遺跡を巡検しながら本を読むのもおもしろいかもね。

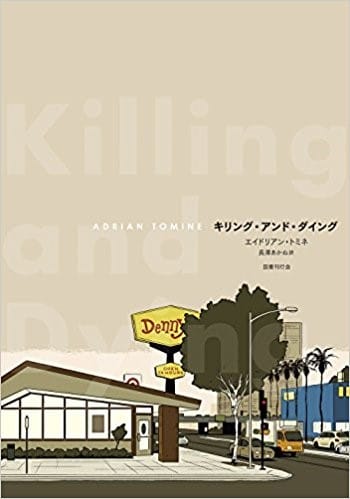

これはカナダの漫画ですが、海外漫画へ触手へ伸ばそうというのです。

この「殺」と「死」というタイトルは何を意味するのですかね。

最後は「ブリューゲル」の本を紹介されましたが、展示会巡りを趣味とするあをだまさんは、その足跡を記録帳に記しているそうですが、今年は事前学習を徹底するそうです。

僕にはできそうにありませんが、もしみんなでその記録集を寄せ集めれば、けっこういい感じのミニコミ誌ができるかもね。

ねもち

税理士試験合格に向けて、残すところ一科目だというねもちにとって「読書」なぞしている暇はない。

読むものといえば、ひたすら問題集。

一言一句もずらしたり、間違えたりできないというその試験に向け、ひたすら「スキャナー」と化すしかないようです。

一瞬、その文章を読んだ人は「意味不明」だそうです。

そう、「意味」など考えてはダメ。

誰もが受験地獄で経験したように、意味ではなく記号としてインプットする思考停止状態でなければ、ある種の試験には合格できないというのが「試験」なのです。

もう、そんなのAIに任せちまえよ、と思いたくなるのですが、まぁその現実を目の前にしている人にとってはそんなことを言ってられません。

「今年の仕事は試験に合格して今の仕事を辞めることが目標!」と、高らかに宣言したねもち。

「スキャナー」と化して頑張ってくれ!

「読書」はその先にある。

ふるほんやかずのぶ

お次は、本日42.195Km のフルマラソンを走り切ってきた「ふるほんやかずのぶ」。

フルマラソンを完走してきたとは思えない軽妙な語り口で紹介されたのは、「ナイキをつくった男」として名高いフィル・ナイトの自伝。

やっぱり「走る」ことなのね。

シューズのソールはクッション性が高ければケガしないというエビデンスはない、というのは初めて知りましたが、その発想がかの池井戸潤の『陸王』に受け継がれているというのも驚きですね。

これもおもしろそうだな。

そして、これ。

ふるほんやさんにとっては、やっぱり「走る」ことは外せないようです。

松浦弥太郎は「暮らしの手帳」の編集者。

この人も走る人なんだね。どんな意味で?教えて、ふるほんやさん。

最後は国語教師らしく短歌のアンソロジー。

残念なことに、彼のクラスにおいてある学級文庫から生徒さんたちは「歌集」をまったく手に取らないそうです。

高校生時代に百人一首を善暗記しようとしたというふるほんやさんからすれば、残念この上ないことでしょう。

どうすれば、「短歌」に生徒は興味を持つのか。

前回のカフェロゴでもそうだったけれど、朗読っていい経験だといった人がいたよね。

あをだまさんは、自宅で朗読しているととても気分がよくなるといいます。

映画「勇気あるもの」はシェークスピアを朗読していきながら高校生たちが変化していく様を描いた名作とのこと。

そういえば、僕が出席していたゼミではソフォクレスの「アンチゴネー」を改作したブレヒトの戯曲を朗読した後に、そこで感じたこと考えたことを語り合うという実験的試みがありましたが、これがとてもおもしろかった。

そのなかで、『テヘランでロリータを読む』が紹介されました。

著者は、テヘランの大学で英文学を教えていましたが、抑圧的な大学当局に嫌気がさして辞職し、みずから選んだ女子学生七人とともに、ひそかに自宅でイランでは禁じられた西洋文学を読み始めました。

その読書会は、革命後イランの圧政下に生きる女たちにとって、かけがえのない自由の場となっていたそうです。

これはワタシ(渡部)のお勧めとして紹介しますが、こうした声の読書経験って、意外とふだんはないんだよね。

何より、ここでの議論が次回のカフェロゴ企画が生まれるきっかけとなりました。

本の虫

個人的に今回の最大の衝撃は、「本の虫」さんの読書紹介でした。

本の虫さんは、あをだまさんの仕事上の関係で知り合ったそうですが、それも特に多くの時間を接したわけではなく、お互いに「さっ」と文学のにおいを一瞬直感しただけで通じ合っただけの関係だというのです(剣の達人か!)。

その出会いの話も衝撃でしたが、おもむろに取り出したこのハイデガー全集、そして突如として朗々と朗読し始めたその様に、一同、呆気に取られてしまいました。

ねもちの試験問題集の言語もわけわからんけれど、時々さしはさまれるドイツ語、そもそも日本語なのかこれはという文に段々「般若心経」を聴いている心持になってきました。

この圧巻の朗読劇(?)はとても新鮮な経験だったと思います。

続けて、これ。

自らオーケストラ演奏にも関わってきた本の虫さんならではの選書。

たしかに、遠近法とか、これまで近代の視覚の変容は関心をもってきましたが、音楽に疎いせいか聴覚がどのように変容したのかという観点で本を読んだことはありませんでした。

音楽に関する教養がなければ理解できないのでしょうが、興味深い一冊でした。

で、最後はこれ。

『マラルメ全集I 詩・イジチュール』。

「一家に一冊、マラルメ全集」がモットーだとか。

まさに「文の人homme de lettres」ですね。

ねもちとはまた別の意味で、本の虫さんの「読書の旅」計画は異彩を放っていました。

これだから、人の読書癖、傾向、趣味を尋ねることはやめられません。

はとちゃん

この著者(本?)には「悪い人がいない」のが気に入ったそうです。

悪人がいない、というのは善人ばかりの楽園なのか?

読んでいないからわからないけれど、そうではない気がしますが。

誰もが等しく善人であり悪人である部分をもつ。

「罪を一度も犯していないものだけが石をぶて」とはイエスの言葉。

それとも、みんなやさしい人?みんな傷つく人?ゆるい人?

読んでないからわからないけれど、「悪人がいない」ことの意味を知りたかった

あをだまさんは、これを「外れものの文学」と評しました。

素で「ずれている人」たちが織りなす物語。

素でずれてる人たちはわれわれのことではないのか。

素でずれている人が素でいられるならば、外れものが外れたままでいられるならば、そこに「悪」は生じないということなのか。

読んでみようと思います。

しろだま

個人的に東日本大震災の後に、被災地であらわれた「幽霊話」を集めている研究があることに興味を持っていましたが、それがこの著者だということを初めて知りました。

しろだまさんの所属していたゼミの恩師であり、白玉さん自身飯舘の聞き取り調査にも取り組んだという話は興味深いものでした。

「幽霊話」というと非合理なイメージがありますが、これは民俗学の手法です。

民俗学は客観的事実の正永ではなく、人々が「信じること」の意味に焦点を当てた学問であり、幽霊話が被災者にとって単なる恐怖を与えるのではなく、それがあるがゆえに生き延びられる意味があるという話はとても頷けました。

震災後、大槌町の庭師が自宅に「風の電話ボックス」をつくり、そこへは震災津波で亡くした家族や友人と対話する人が集うようになったといいます。

非合理かもしれないけれど、何かがそう見させるものとは、人間が生き延びるための別の知恵であるようにも思います。

これもまた読んでみたい一冊ですね。

あかだま

高校生にして早稲田商店街活性化を図る企業を立ち上げた社長経験を持つ著者。

あかだまさんは、地域の活性化とは何かと問いながら利潤の循環がうまく回る状況を指して、民間目線での富と資本の循環を論じる著者に注目しています。

利潤を生むプロの民間をいかに地域活性化に導入できるか、そのような視点をまちづくりに生かせることを熱く語るあかだまさんの姿が印象的でした。

その点では、やはり行政の運用が一過性のものばかりというのは首肯できます。

では、カネの論理がパブリックの創出とかみあうとはどういうことか?

今現在読み進めているアーレントの議論は、まさにカネとしての「富」がパブリックスペースを破壊するというもの。

このあたりの議論がどこで接続するのか、個人的には興味深いものですね。

しずちゃん

20代前半にして、人生の辛苦を味わうしずちゃんの経験は、ドラえもんのしずちゃんとは別物です。

そんなしずちゃん。

人生迷いに迷い、自分の時間的位置がつかめないもどかしさの渦中にいる中で手にしたのがこの一冊だそうです。

まさに「さまよえる自己」。

でもねぇ、大丈夫。ここには30になろうが、40になろうが、「さまよえる自己」の人ばかりが集っています。

仕事に行きたくないと泣きながら朝を迎える人もいるし、孤独死したくないと婚活に励む人もいる。

仕事したくないから休職した人もいる。

ワーカホリック気味にバリバリ仕事に没入している人も、実はいろいろ抱え込んでいるのかもしれない。

筋肉美を鍛える人の多くは内的困難を抱えている人の反動形勢だとも聞く。

みんながそれぞれにずれた困難を抱えながら、口に出せないながら、何かに足掻いている人ばかりなのが実際なのではないでしょうか。

でも仕事を市内から解放されたかといえば、それで解決はしないし、なんだかもうそれは解放されないことを受け入れあがら、それでもほんの一瞬とはいえ、こうした自由の時間がふと到来する時間に喜びをかみしめながら、「これでいいのだ」とバカボンのパパみたいに言える人にワタシはなりたい、と宮沢賢治風に言ってみる。

この本の中に何かを見つけられたのならば、その時は教えてほしいと思ってます。

ワタナベさん

読書計画は立てないのたちなので、この一年に読む本というのは頭にありません。

終わり。

というわけにはいかないので、とりあえず今年の一月から始めたアーレント「意志」論の読書会に合わせて、この本を挙げておきます。

が、これはかの國分功一郎氏も「意志」論の重要性を認めつつ肝心要のパウロ、アウグスティヌス、ドゥンス・スコトゥスといった中世キリスト教哲学を無視したように、彼女の思想の最も難解かつ不可解な部分です。

そこを読むためには、パウロ、アウグスティヌス、ドゥンス・スコトゥスを読まなければなりません。

それは同時に、3.11での経験を説明しているようにも思えるからです。

というわけで、今年はその読解に入り込みたいということを課題にしておきます。

スピノザ狂

最後に、今回参加を希望しながら直前で体調不良で参加を断念したスピノザ狂さんのメッセージをお伝えします。

老後の目標としてラテン語でスピノザを読むこと、太田蜀山・三田村鳶魚の全集を読むこと。

だそうです。

ラテン語、すごいね。

老境のなせるわざかな。

さて、今回の読書計画を語る会で盛り上がったのは、次回は朗読劇を皆でやってみたいということ。

小説もいいけれど、みんなでやれるのはやっぱり戯曲かな。

シェイクスピアもいいし、ブレヒト、ゴーリキーもいい。

「12人の優しい日本人たち」も脚本があればやってみたい。

実は『銀河鉄道の夜』なんて、3.11後の語りを見事に描いているんだぜ。

そんな話がやむことなく、深夜まであっという間に時間は過ぎ去りました。

今度は朗読劇を実現してみましょう!(文・渡部 純)