結構気を付けて説明書やカード説明を書いたのですが、記述不足がありいろいろと質問をうけましたので、FAQと言う形でこちらにまとめておきます。

Q:プレイヤーは何になってゲームをするのでしょうか?

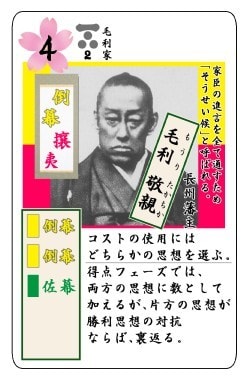

Q:思想を2つ持つカードには、「片方の思想が勝利思想の対抗思想ならば、裏返る」とありますので、他のカードと異なり対抗思想となったらかならず裏返るのですか?

Q:最初のラウンドでは理屈上人物登場はできないということになりますか?

Q:控え札は表向きですか?裏向きで置きますか?

Q:中村半次郎の効果で控え札を戻されて登場させることが出来ません。

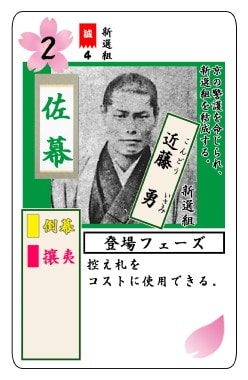

Q:近藤勇の効果で控え札のコストを使用できるとありましたが…その時のみ使うカードを表向きにして示すのか?最初から表向きにするかあるいは近藤勇を使っても裏向きのままで良いのか?

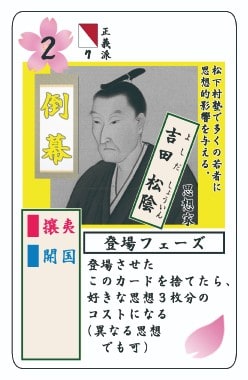

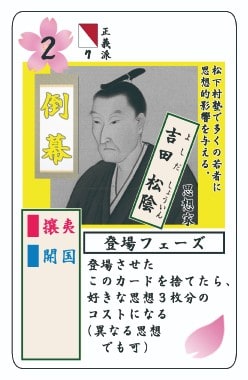

Q:吉田松陰は唯一登場させてプレイヤーの意思で捨て札送りにできる唯一のカードという扱いでよろしいのでしょうか?

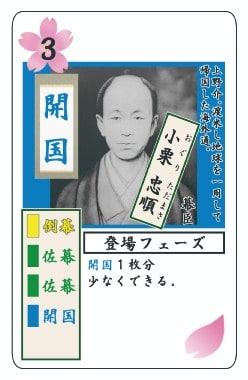

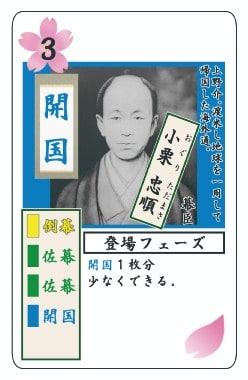

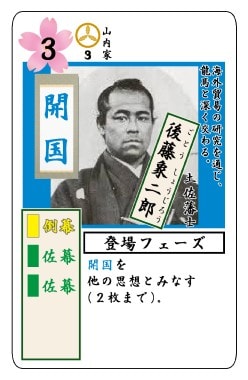

Q:小栗忠順と、後藤象二郎の効果を組み合わせ、好きな思想を1枚分減らすことにはなりませんか?

Q:勝利思想の決め方が判りません。

明治・幕末カードゲーム「幕末の行末」

にほんブログ村

にほんブログ村

Q:プレイヤーは何になってゲームをするのでしょうか?

A:プレイヤーは幕末の豪商となって、宿屋で志士達を匿ったり、大名に融資をして助けたりすることで、新政府が樹立した場合(ゲームが終了)にプレイヤーが支援した人物が政府の要人となり、後々官営工場を任せてもらうなど便宜を図ってもらうことを期待していると言う裏設定です。

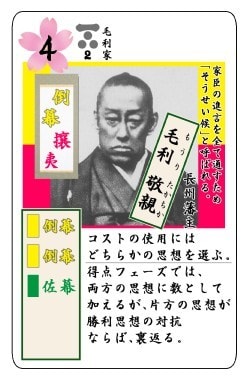

Q:思想を2つ持つカードには、「片方の思想が勝利思想の対抗思想ならば、裏返る」とありますので、他のカードと異なり対抗思想となったらかならず裏返るのですか?

A:いいえ。普通のカードと同様に片方の思想が勝利思想の対抗思想になったら、裏返す対象になるだけで、その中から1枚は裏返さなくて良いです。この思想を2つ持つカードを残しても(裏返さなくても)構いません。

Q:最初のラウンドでは理屈上人物登場はできないということになりますか?

A:はい。1ラウンド目は、手札を得て控え札を置くのが精一杯で、2ラウンド目に得たカードが良ければ初登場させれることになります。

1ラウンド目は街道札作成・カードを得る・控え札作成、2ラウンド目に登場・それ以降にカード効果使用と徐々に出来ることを増やしてくシステムになっています。

1ラウンド目は街道札作成・カードを得る・控え札作成、2ラウンド目に登場・それ以降にカード効果使用と徐々に出来ることを増やしてくシステムになっています。

Q:控え札は表向きですか?裏向きで置きますか?

A:控え札は裏向き(誰だか分からない状態)にセットします。自分の控え札はいつでも表面を確認して構いません。相手にバレるとゲームになりません。

Q:中村半次郎の効果で控え札を戻されて登場させることが出来ません。

A:控え札は同時に3枚まで作ることが可能です。控え札をセットする手順で、2枚以上の控え札を作ってください。中村半次郎の効果が使われても、不要な方の控え札を手札に戻すことで対応出来ます。

逆に中村半次郎の効果はこの様に他のプレイヤーに控え札を1枚多く作らせることで1枚を無駄にさせるのが裏効果となります。

なお、控え札が何枚もあっても、1ラウンドに登場させることの出来る人物は1枚のみです。

逆に中村半次郎の効果はこの様に他のプレイヤーに控え札を1枚多く作らせることで1枚を無駄にさせるのが裏効果となります。

なお、控え札が何枚もあっても、1ラウンドに登場させることの出来る人物は1枚のみです。

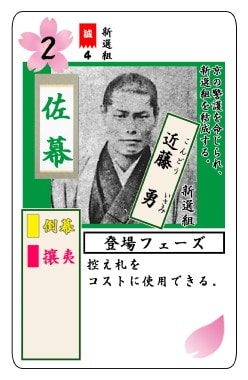

Q:近藤勇の効果で控え札のコストを使用できるとありましたが…その時のみ使うカードを表向きにして示すのか?最初から表向きにするかあるいは近藤勇を使っても裏向きのままで良いのか?

A:近藤勇の効果を使用する場合、登場させる控え札以外の控え札を表にして思想を明示した上で、コストとして使い捨て札にします。

Q:吉田松陰は唯一登場させてプレイヤーの意思で捨て札送りにできる唯一のカードという扱いでよろしいのでしょうか?

A:はい。サンファンのクレーンの効果と同じです。松陰のコストが2枚で、松陰自身がありますので、それが捨てることでコスト3枚分になりますので、コスト的にはメリットはありませんが、自由な思想のコストになる点と、他の人物に変えることで登場思想が変わるので、総思想の数に変化をもたらせます。

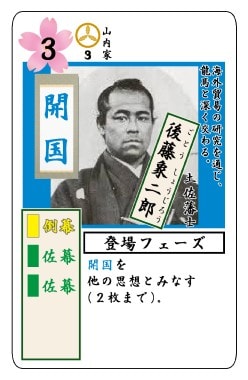

Q:小栗忠順と、後藤象二郎の効果を組み合わせ、好きな思想を1枚分減らすことにはなりませんか?

A:出来なくなりました。小栗の効果の開国を1枚少なくするのは、登場させる人物に与える効果です。一方、後藤象二郎の効果は、コストとして使用する手札に与える効果になる為、効果を重ね合わせることは出来ません。それぞれ別の効果として個別に使うことは可能です。(テスト版の効果ではこの2枚を組み合わせて、好きな思想を1枚分減らすことが出来たため、一部ブログなどでそのことを言っていました。)

Q:勝利思想の決め方が判りません。

A:4人で遊んだ場合は、ゲーム終了時点で4人全員のそれぞれの思想の枚数をカウントします。一番多い思想が勝利思想となります。個人個人ではないのがポイントです。例えば、一番多かったのが佐幕なら佐幕が勝利思想となり、反対の倒幕が対抗思想となります。攘夷・開国は勝利思想でも対抗思想でもどちらでもありません。

勝利思想を一番多く登場させていたプレイヤーが明治天皇(得点+1)を得ます。対抗思想は1枚を除いて裏返り、得点になりません。

勝利思想を一番多く登場させていたプレイヤーが明治天皇(得点+1)を得ます。対抗思想は1枚を除いて裏返り、得点になりません。

明治・幕末カードゲーム「幕末の行末」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます