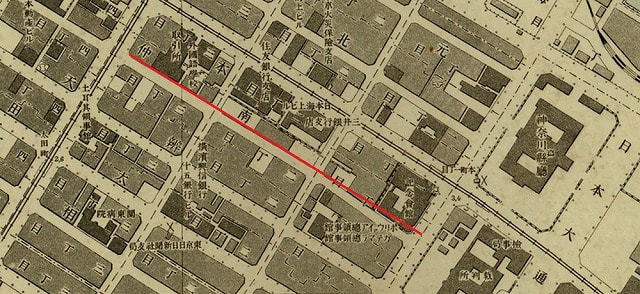

| みなさん、横浜市のHPに「昭和初期及び昭和30年代の詳細な地形図」というページがあるのをご存知でしょうか。 その中に「横浜市三千分の一 地形図」が掲載されており、たとえば昭和初期の新港町をクリックすると、こんな地図が現れますよ。 調べ物をするのに、いろいろと参考になるのですが、これはただ眺めているだけでも新しい発見があったりして、結構楽しめます。 あるとき、この地図を見ていて中区南仲通りの道路が斜行して描かれていることに気がつきました。 冒頭の写真がその部分です。 南仲通りに赤い一直線を入れてみると、道路は裁判所方面に向かうにしたがって、だんだんと赤線から離れていきます。 つまり斜行しているんですね。  そういえば現地を歩くたびに、なぜこの通りは屈曲しているのか、ずっと不思議に思っていたのですが、地図上でもここは碁盤の目状ではなく歪な形をしていることが分かりました。 一帯は人工的に造られた街ですから、どの道もキッチリとした一直線だと思いがちですが、実はほかにもこんな状態の道路があります。 野毛のなかにある曲線道路が、不要になった鉄道用地の跡を利用したものであるように、南仲通りにも何かしら理由があるはずです。 なんだろう…って考えていたある日のこと、「横浜市開港記念会館保存修理工事報告書」を読んでいたら、そこに斜行せざるを得ないワケが書かれているのを発見しました。 ≪関内地区の区画整理で南仲通りの拡幅と直線化が検討され、開港記念会館の切り崩しが問題となった…云々≫ そこで当時の横浜貿易新報を読んでみました。 大正14年9月頃から、この問題に関する記事がいろいろと出ています。  ← クリックして拡大! ← クリックして拡大! ← クリックして拡大! ← クリックして拡大! ← クリックして拡大! ← クリックして拡大!南仲通りを3丁目・2丁目から海側の部分を拡幅してくると、1丁目では開港記念会館にぶつかってしまい、建物の一部を取り壊さなければならなくなるのでした。 この会館は大正6年に市民の寄付で建てられた横浜市民の大切な財産です。それを僅かな屈曲を修復するために切り取るなんてことは「いかがなものか」ということで、最終的には反対側を拡幅した結果、このような斜行が出現してしまったわけだったのです。  地図の専門家から頂いた「震災復興区画整理換地図」の一部。 緑色が開港記念会館。青色が拡幅部分です。 当時の新聞記事によると、北仲通りでも同じような状態になっているとのことです。 近くにお勤めの方は確認しに行ってみてはいかがでしょうか。 ということで、今日の記事は「屈曲する南仲通りの謎」を取り上げましたが、このような話が一杯詰まった冊子が先日、発売されました。 『横濱』第50号です。 神奈川新聞の公式HP 次号(来年1月発行)の特集は楽しみ!! 酒場特集だそうです。 市民酒場の謎も解いてくれるのかな。 東京では「国民酒場」と言っていたのが、横浜では「市民酒場」。 この違いは、なんだろうか… ぜひ、その辺を解明してほしいですね。 この『横濱』は神奈川・東京の各書店や市役所1階刊行物センターで売られていますが、私が好きな店はここ。 元町にある「高橋書店」です。明治44年に洋書及び輸入文房具等を扱う店として創業した老舗♪  元町のメインストリートが正面出入り口ですが、川岸通りにも裏口があります。 裏街道を歩いてきた私としては、こちらから入るのが好きですね。  けっこう、横浜モノが揃っています。  エレベーターもあるから足の悪い人でもOK♪ こんなに細長い店舗なんです。  ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね |

『横濱』に岡村の菖蒲園が出ていましたか?

気付きませんでしたが。

衆芳園、あれは今の岡村3丁目あたりにあったんです。

写真が『浜・海・道Ⅱ』に掲載されていますよ。

それから磯子菖蒲園というのもありました。

コチラの方が歴史が古いと思います。

今の磯子5丁目あたりです。

山王谷というところですね。

いろいろと参考になる記事が多いのですが、

たしかに読むのが面倒なくらい、

句読点までが長いですね。

昔の人は一読して理解していたのでしょうかね。

岡村に昔在った菖蒲園跡を以前より探していたのですが。。。早く古い地図を見るべきでした。

まさか歩いていた道路が水田だったとは!(笑

文章が、おそろしく長いですよねえ。

どれが主語でどれが述語なのか、途中で

わからなくなります。

お役所の文章はいまだにこういうのが

多いようですけど。