今年の3月からこれまでエドガー・アラン・ポーの作品から時代を感じさせるようなところを色々と紹介してきましたが[*1]、『群衆の人(The Man of the Crowd)』[Ref-1a,1b,1c]はあまり時代を感じさせない作品です。私は『都会の泡』というショートショートを連想しました。これはたぶん『ショートショートの広場』に載っていると思いますが、毎日の出退勤時に現れる雑踏の中に、夕刻には消えてしまい朝にはふっと現れるという本当に泡のような人間が混じっている、という幻想的な作品です。『群衆の人』の方は冷静に読むと幻想も魔術も奇跡もなく、ちょっと変わっているがありそうな心理を描いているだけとも言えるのですが。

しかし都会は幻想的なイメージばかりではなく、人をひきつけて離さないちょっと危険なイメージでも描かれてきました。ジャングルとか砂漠にも喩えられてきました。その危険な罠からの脱出劇を描いたミステリと言えば、ウィリアム・アイリッシュ(William Irish)『暁の死線(Deadline at Dawn)』[Ref-2,3]でしょう。原作は1944年頃で日本語訳も1969年と古い作品にもかかわらず、これもあまり時代を感じさせません。

都会に憧れてやってきたものの夢破れて惰性的な日々を過ごしていた2人の同郷の男女が偶然にも巡り合い、ふるさとへ帰ろうと決意するものの、直後に殺人事件に巻き込まれて犯人にされかねない状況になる。ふるさと行きの最終バスまでの間に事件を解決しなくてはならないという時間制限の下、初めはおどおどしているだけで女の子に叱咤されていた男の子が最後はなかなかの名探偵ぶりを発揮してかっこよく決めるという成長ぶり。最後はハッピーエンドで読者も幸福感にひたれるという傑作サスペンスです。小説はこうでなくっちゃ。

さて都会はなぜ人を魅きつけるのでしょうか? そこにSF的仮説を取り込んだある作品(題名も作者も記憶にない)では、何者かが人間に効くフェロモンをまいているのだ、という理由が書かれていました。いわば人間ホイホイ。

もし人間ホイホイ仮説が正しいとすれば、集めた人間はまとめて処分されそうなものですが、そんな話は聞いたことがありません。やっぱりこの仮説は却下ですね。とはいうものの、都会が人間、特に若者を魅きつけて命を奪っていたというのは実は歴史的事実だったことが判明しています。その名も恐ろしい「都市墓場説」。詳細は下記の本が一番わかりやすいでしょう。

速水融『歴史人口学で見た日本(文春新書)』[Ref-4]

ただし「都市墓場説」はヨーロッパの学者の命名で、速水融は「都市アリ地獄説」と名付けています。私だったら「都市ブラックホール説」と名付けたいところですが、天文にも興味を持っている歴史人口学研究者はいなかったようで残念です。

また以下の本も同様の問題を扱っています。

鬼頭宏『人口から読む日本の歴史(講談社学術文庫1430)』[Ref-5]

速水融の本は江戸時代の寺に残る「宗門帳」という記録を史料として過去の人口動態を調べたというものです。ヨーロッパだと教会の「教区簿冊(parish register)」というものが良い史料となるようです。要点は次の通り。

・長子相続だったので、農村の次男以下の若者は都市へと出て行った。

・都市での死亡率は農村より高かった。

・高死亡率の原因としては伝染病等が推定できる。

速水融の本についてはいくつかのブログで詳しい紹介をしていますので御参照のほどを[Ref-6]。

なお考え直してみると、「都市ブラックホール説」というのは、人を吸い込んで消滅させる江戸時代以前の都市の命名としては不適切のようです。ブラックホールというのは周囲の物体をどんどん吸い込んで質量が増えるからです。これはむしろ衛生環境が良くなり吸い込まれた人々が長生きして人口が膨張するようになった近代以降の大都市にこそ当てはまる比喩と言えそうです。

さて『群衆の人(The Man of the Crowd)』にはロンドンのホテルの1階のカフェから眺めた雑踏を行きかう人々の描写が出てきますが、19世紀のロンドンを行きかう人々には、さすがに現代(1970~2017年想定)の日本の都市とは違いが感じられます。フィクションとはいえポーの実体験を反映はしているはずですが、とはいえ事実を知るための歴史史料として読もうとすれば注意は必要でしょう。

・様々な人間の例を詰め込むというデフォルメなどはしていそう。

・観察者の主観も入っていて、それがどこまで妥当かは不明。

・ポーが英国に居たのは7歳(1816年)から11歳(1820年)の間だけである[Ref-7]。

11歳以下の少年がカフェから夜遅くまで雑踏を眺めた経験があるとは思いにくく、ポー自身が実際に眺めたとすればアメリカの都市の雑踏でしょう。ポーの生涯は[Ref-7]のような資料でわかりますが、ポーがアメリカ国外に出たのは少年時代の一家で移住したときだけのようです。アメリカに戻ってからはずっと金銭的には不自由していて外国旅行をしたなどということはなさそうです。にもかかわらず、フランスや英国やヨーロッパ各地を舞台にして、まるで見てきたように描写しているというのは、さすがにプロの作家というべきでしょう。

-----------------------------

*1) [2018/11/03追加]

名探偵デュパンの時代--(1)ポー『盗まれた手紙』より

名探偵デュパンの時代--(2)ポー『盗まれた手紙』より

名探偵デュパンの時代--(3)ポー『モルグ街の殺人』より

名探偵デュパンの時代--(4)ポー『モルグ街の殺人』より

探偵小説を探せ: ポーの作品で探偵小説はどれなのか? (Seek the detective fictions)

気球に乗って月旅行 - ポー『ハンス・プファアルの無類の冒険』より

気球に乗って月旅行(後編) - ポー『ハンス・プファアルの無類の冒険』より

ポーが見た未来世界(1) - 『メロンタ・タウタ(Mellonta Tauta)』より

ポーが見た未来世界(2) - 『メロンタ・タウタ(Mellonta Tauta)』より

ポーが見た未来世界(3) - 『メロンタ・タウタ(Mellonta Tauta)』より

-----------------------------

Ref-1)

a) エドガー・アラン・ポー(Edgar Allan Poe);小川高義(訳)『アッシャー家の崩壊/黄金虫 (古典新訳文庫)』光文社(2016/05/12)

b) 『ポオ小説全集 2 (創元推理文庫 522-2)』(1974/06/28)、中野好夫(訳)

c) 『ポオ小説全集〈4〉探美小説』春秋社(1998/09/01)

、谷崎精二(訳)

Ref-2) ウィリアム・アイリッシュ;稲葉明雄(訳)『暁の死線 (創元推理文庫 120-2)』東京創元社(1969/04) ISBN-13: 978-4488120023

Ref-3) 原作の参考文献だが。

a) Wikipedia英語版ではなぜか映画の記載だけでノベルの記載がない。

b) Amazonのリストを見ると作品集の中に含まれているようだ。

Ref-4) 速水融『歴史人口学で見た日本(文春新書)』文藝春秋社(2001/10) ISBN-13: 978-4166602001

第1章 歴史人口学との出会い

第2章 「宗門改帳」という宝庫

第3章 遠眼鏡で見た近世―マクロ史料からのアプローチ

第4章 虫眼鏡で見た近世―ミクロ史料からのアプローチ

第5章 明治以降の「人口」を読む

第6章 歴史人口学の「今」と「これから」

Ref-5) 鬼頭宏『人口から読む日本の歴史(講談社学術文庫1430)』講談社(2000/05) ISBN-13: 978-4061594302

第1章 縄文サイクル

第2章 稲作農耕国家の成立と人口

第3章 経済社会化と第三の波

第4章 江戸時代人の結婚と出産

第5章 江戸時代の死亡と寿命

第6章 人口調節機構

第7章 工業化と第四の波

終章 日本人口の二十一世紀

Ref-6)

a) 井出草平の研究ノートより、『歴史人口学で見た日本(文春新書)』の相当詳しい書評(2016/11/28)と速水融(2002)「歴史人口学を通じてみた江戸時代」(大日方純夫編『日本家族史論集2 家族史の展望』吉川弘文館に記載)の書評。

b) Kousyoublogより、歴史人口学から見た江戸時代農村の結婚について(2013/05/08)。婚姻年齢について焦点を当てた書評。「中央日本の農村における十八・十九世紀の平均初婚年齢は男25~28歳の間、女18~24歳の間」だが地域差があるとの話。"15で姉やは嫁に行き"というのが一般的ではなかったという話。なかなか興味深いまとめ。

c) 晴耕雨読-ある社会学者の日常より、簡潔なまとめ(2006/10/03)。「20C初、都市死亡率が農村死亡率を下回る。」というRef-5の記載あり。そう、医学の進歩と衛生の改善で都市は膨張するようになった。

d) "勤勉革命"に焦点を当てた書評(2016/03/21)

e) 都市蟻地獄説の衝撃の感想

f) 昔の乳児の高い死亡率を知った人の率直な感想(2014/05/18)かな?

Ref-7) エドガー・アラン・ポーの生涯をまとめた資料

a) "Edgar Allan Poe Society of Baltimore"サイトの"A Documentary Life of Edgar Allan Poe, 1809-1849 (1987)"

b) 『E・A・ポー ポケットマスターピース09 (集英社文庫 ヘリテージシリーズ)』(2016/06/23) の巻末「E.A.ポー年譜」p817-827

c) wikipedia日本語版

d) wikipedia英語版

しかし都会は幻想的なイメージばかりではなく、人をひきつけて離さないちょっと危険なイメージでも描かれてきました。ジャングルとか砂漠にも喩えられてきました。その危険な罠からの脱出劇を描いたミステリと言えば、ウィリアム・アイリッシュ(William Irish)『暁の死線(Deadline at Dawn)』[Ref-2,3]でしょう。原作は1944年頃で日本語訳も1969年と古い作品にもかかわらず、これもあまり時代を感じさせません。

都会に憧れてやってきたものの夢破れて惰性的な日々を過ごしていた2人の同郷の男女が偶然にも巡り合い、ふるさとへ帰ろうと決意するものの、直後に殺人事件に巻き込まれて犯人にされかねない状況になる。ふるさと行きの最終バスまでの間に事件を解決しなくてはならないという時間制限の下、初めはおどおどしているだけで女の子に叱咤されていた男の子が最後はなかなかの名探偵ぶりを発揮してかっこよく決めるという成長ぶり。最後はハッピーエンドで読者も幸福感にひたれるという傑作サスペンスです。小説はこうでなくっちゃ。

さて都会はなぜ人を魅きつけるのでしょうか? そこにSF的仮説を取り込んだある作品(題名も作者も記憶にない)では、何者かが人間に効くフェロモンをまいているのだ、という理由が書かれていました。いわば人間ホイホイ。

もし人間ホイホイ仮説が正しいとすれば、集めた人間はまとめて処分されそうなものですが、そんな話は聞いたことがありません。やっぱりこの仮説は却下ですね。とはいうものの、都会が人間、特に若者を魅きつけて命を奪っていたというのは実は歴史的事実だったことが判明しています。その名も恐ろしい「都市墓場説」。詳細は下記の本が一番わかりやすいでしょう。

速水融『歴史人口学で見た日本(文春新書)』[Ref-4]

ただし「都市墓場説」はヨーロッパの学者の命名で、速水融は「都市アリ地獄説」と名付けています。私だったら「都市ブラックホール説」と名付けたいところですが、天文にも興味を持っている歴史人口学研究者はいなかったようで残念です。

また以下の本も同様の問題を扱っています。

鬼頭宏『人口から読む日本の歴史(講談社学術文庫1430)』[Ref-5]

速水融の本は江戸時代の寺に残る「宗門帳」という記録を史料として過去の人口動態を調べたというものです。ヨーロッパだと教会の「教区簿冊(parish register)」というものが良い史料となるようです。要点は次の通り。

・長子相続だったので、農村の次男以下の若者は都市へと出て行った。

・都市での死亡率は農村より高かった。

・高死亡率の原因としては伝染病等が推定できる。

速水融の本についてはいくつかのブログで詳しい紹介をしていますので御参照のほどを[Ref-6]。

なお考え直してみると、「都市ブラックホール説」というのは、人を吸い込んで消滅させる江戸時代以前の都市の命名としては不適切のようです。ブラックホールというのは周囲の物体をどんどん吸い込んで質量が増えるからです。これはむしろ衛生環境が良くなり吸い込まれた人々が長生きして人口が膨張するようになった近代以降の大都市にこそ当てはまる比喩と言えそうです。

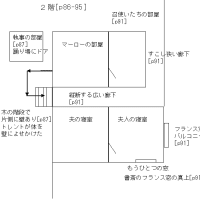

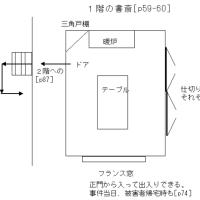

さて『群衆の人(The Man of the Crowd)』にはロンドンのホテルの1階のカフェから眺めた雑踏を行きかう人々の描写が出てきますが、19世紀のロンドンを行きかう人々には、さすがに現代(1970~2017年想定)の日本の都市とは違いが感じられます。フィクションとはいえポーの実体験を反映はしているはずですが、とはいえ事実を知るための歴史史料として読もうとすれば注意は必要でしょう。

・様々な人間の例を詰め込むというデフォルメなどはしていそう。

・観察者の主観も入っていて、それがどこまで妥当かは不明。

・ポーが英国に居たのは7歳(1816年)から11歳(1820年)の間だけである[Ref-7]。

11歳以下の少年がカフェから夜遅くまで雑踏を眺めた経験があるとは思いにくく、ポー自身が実際に眺めたとすればアメリカの都市の雑踏でしょう。ポーの生涯は[Ref-7]のような資料でわかりますが、ポーがアメリカ国外に出たのは少年時代の一家で移住したときだけのようです。アメリカに戻ってからはずっと金銭的には不自由していて外国旅行をしたなどということはなさそうです。にもかかわらず、フランスや英国やヨーロッパ各地を舞台にして、まるで見てきたように描写しているというのは、さすがにプロの作家というべきでしょう。

-----------------------------

*1) [2018/11/03追加]

名探偵デュパンの時代--(1)ポー『盗まれた手紙』より

名探偵デュパンの時代--(2)ポー『盗まれた手紙』より

名探偵デュパンの時代--(3)ポー『モルグ街の殺人』より

名探偵デュパンの時代--(4)ポー『モルグ街の殺人』より

探偵小説を探せ: ポーの作品で探偵小説はどれなのか? (Seek the detective fictions)

気球に乗って月旅行 - ポー『ハンス・プファアルの無類の冒険』より

気球に乗って月旅行(後編) - ポー『ハンス・プファアルの無類の冒険』より

ポーが見た未来世界(1) - 『メロンタ・タウタ(Mellonta Tauta)』より

ポーが見た未来世界(2) - 『メロンタ・タウタ(Mellonta Tauta)』より

ポーが見た未来世界(3) - 『メロンタ・タウタ(Mellonta Tauta)』より

-----------------------------

Ref-1)

a) エドガー・アラン・ポー(Edgar Allan Poe);小川高義(訳)『アッシャー家の崩壊/黄金虫 (古典新訳文庫)』光文社(2016/05/12)

b) 『ポオ小説全集 2 (創元推理文庫 522-2)』(1974/06/28)、中野好夫(訳)

c) 『ポオ小説全集〈4〉探美小説』春秋社(1998/09/01)

、谷崎精二(訳)

Ref-2) ウィリアム・アイリッシュ;稲葉明雄(訳)『暁の死線 (創元推理文庫 120-2)』東京創元社(1969/04) ISBN-13: 978-4488120023

Ref-3) 原作の参考文献だが。

a) Wikipedia英語版ではなぜか映画の記載だけでノベルの記載がない。

b) Amazonのリストを見ると作品集の中に含まれているようだ。

Ref-4) 速水融『歴史人口学で見た日本(文春新書)』文藝春秋社(2001/10) ISBN-13: 978-4166602001

第1章 歴史人口学との出会い

第2章 「宗門改帳」という宝庫

第3章 遠眼鏡で見た近世―マクロ史料からのアプローチ

第4章 虫眼鏡で見た近世―ミクロ史料からのアプローチ

第5章 明治以降の「人口」を読む

第6章 歴史人口学の「今」と「これから」

Ref-5) 鬼頭宏『人口から読む日本の歴史(講談社学術文庫1430)』講談社(2000/05) ISBN-13: 978-4061594302

第1章 縄文サイクル

第2章 稲作農耕国家の成立と人口

第3章 経済社会化と第三の波

第4章 江戸時代人の結婚と出産

第5章 江戸時代の死亡と寿命

第6章 人口調節機構

第7章 工業化と第四の波

終章 日本人口の二十一世紀

Ref-6)

a) 井出草平の研究ノートより、『歴史人口学で見た日本(文春新書)』の相当詳しい書評(2016/11/28)と速水融(2002)「歴史人口学を通じてみた江戸時代」(大日方純夫編『日本家族史論集2 家族史の展望』吉川弘文館に記載)の書評。

b) Kousyoublogより、歴史人口学から見た江戸時代農村の結婚について(2013/05/08)。婚姻年齢について焦点を当てた書評。「中央日本の農村における十八・十九世紀の平均初婚年齢は男25~28歳の間、女18~24歳の間」だが地域差があるとの話。"15で姉やは嫁に行き"というのが一般的ではなかったという話。なかなか興味深いまとめ。

c) 晴耕雨読-ある社会学者の日常より、簡潔なまとめ(2006/10/03)。「20C初、都市死亡率が農村死亡率を下回る。」というRef-5の記載あり。そう、医学の進歩と衛生の改善で都市は膨張するようになった。

d) "勤勉革命"に焦点を当てた書評(2016/03/21)

e) 都市蟻地獄説の衝撃の感想

f) 昔の乳児の高い死亡率を知った人の率直な感想(2014/05/18)かな?

Ref-7) エドガー・アラン・ポーの生涯をまとめた資料

a) "Edgar Allan Poe Society of Baltimore"サイトの"A Documentary Life of Edgar Allan Poe, 1809-1849 (1987)"

b) 『E・A・ポー ポケットマスターピース09 (集英社文庫 ヘリテージシリーズ)』(2016/06/23) の巻末「E.A.ポー年譜」p817-827

c) wikipedia日本語版

d) wikipedia英語版

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます