賽銭

↑ 名水百選 ↓

神社仏閣はもとより、パワースポットの水溜りや石仏・注連縄、路傍の道祖神などにも御賽銭とみられる硬貨が投げ入れられたり差し込まれたりされているのを良く見かけます。

↑「岩の隙間」に硬貨が差し込まれている。↓

賽銭とは、祈願成就のお礼として神や仏に奉納する金銭のこと。元は金銭ではなく幣帛・米などを供えた。

「賽」は「神から福を受けたのに感謝して祭る」の意味。「祭る・祀る」の語義は「飲食物などを供えたりして儀式を行い、神を招き、慰めたり祈願したりする」。

散銭ともいうが、金銭を供えるようになったのは後世であり、古くは米が神仏に供えられた。

その形態は、神前や仏前に米を撒く「散米」「散供・御散供・打撒」や、洗った米を紙に包んで供える「おひねり」だった。

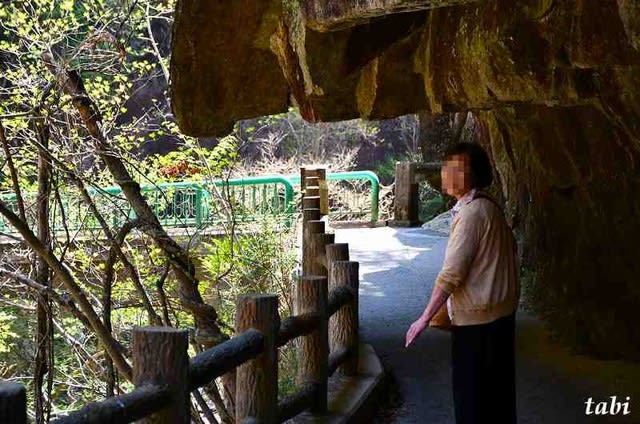

↑ めまい岩と昇仙橋 ↓

金銭が供えられるようになったのは中世以降であり、庶民に貨幣経済と社寺への参詣が浸透しはじめた時期である。

金銭が供えられるようになったのは中世以降であり、庶民に貨幣経済と社寺への参詣が浸透しはじめた時期である。そして、参詣が一般化したことで都市の風習として、賽銭をあげることが流行になった。

しかし、現在のように賽銭箱が置かれるようになったのは近世以降である。また、地域によっては長らく米が供えられていた。

参拝者は賽銭箱に金銭を投入した後、神社なら2拝2拍手1拝、寺院なら合掌し、目を閉じながら神仏への願い事やお礼を心の中で唱える。

賽銭箱が存在していない地蔵や神体の前にも、時おり参拝者によって賽銭が置かれることがある。

博物館に展示されている仏像、神像の前にも賽銭が置かれていることもあり、「賽銭をあげないでください」と注意書きしてある場合もある。

賽銭は願いを聞いてもらう対価ではないとする説もあり、日本書紀の「罪を素戔嗚尊に負わせ、贖罪の品々を科して差し出させた」というところから自身の罪を金銭に託して祓うとする説(浄罪箱)と、賽銭箱に硬貨を入れる音で罪祓う(鈴と同じ)とする説がある。

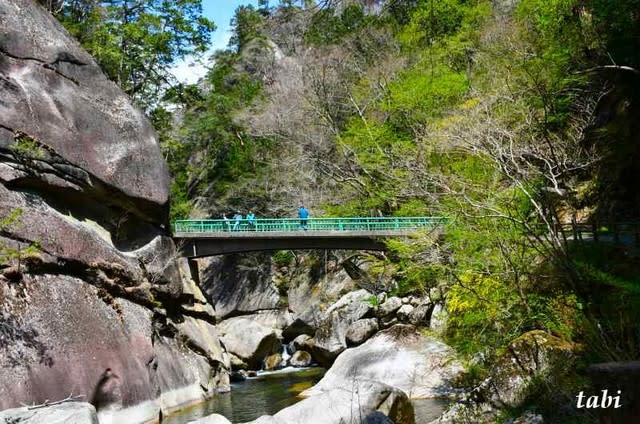

↑ 昇仙橋から下流を ↓ 昇仙橋から上流を

歴史

古来神仏に祈願する場合、主として五穀を紙に包み奉納した。

貨幣経済の進展に伴い米・雑穀よりも銭貨が増え、しかもそのまま神前に置かれたので自然発生的に銭貨を受ける賽銭箱が生まれた。

戦国時代の僧侶快元の日記である『快元僧都記』によると、1540年(天文9年)に散銭櫃(さんせんびつ)なる箱が鶴岡八幡宮に置かれたという記述があり、これが賽銭箱が記録に残る日本最古のものとされる。

室町時代に伊勢参宮や本山詣が庶民に広がり、賽銭を奉る風習が定着したといわれる。

賽銭箱

初詣時期の参拝客に対応するため、拝殿の前の敷地を区切り賽銭入れとしている。

初詣時期の参拝客に対応するため、拝殿の前の敷地を区切り賽銭入れとしている。

通常、賽銭箱の形状は長方形で、中央に向かって2枚の板が斜めに取り付けられた構造になっており、多くの場合、上部は桟(梯子状)で覆われて中の金銭に手が届かない構造になっている。

↑ 流れと淀み ↓

最近では鍵付で引き出し式のものが多い。屋根付あるいは脚付のものもある。材質は、圧倒的に木製が多い。初詣をする人が多い社寺では、正月期間だけ特大の賽銭箱を設ける。

なお、最近では、賽銭箱を無理にこじ開けたり、賽銭箱をそのまま持ち出したりする被害(いわゆる『賽銭泥棒』)もあるため、そういった被害にあわないために金属製の賽銭箱なども使用されている。

2014年からは、一部神社にて電子マネーによる賽銭が試行されている。

この場合の賽銭箱は、白木の箱に電子マネーの端末が設置されたものとなる。

賽銭箱形の貯金箱が観光地でよく売られている。

賽銭箱形の貯金箱が観光地でよく売られている。

19〜20日、令和初旅のためブログの更新は有りません。