▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲

万華鏡の作り方(参考)

http://www.fururu.net/category/childcare/1155171003

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼

万華鏡の作り方(音声解説付)

手作り万華鏡の動画

2013年8月15日 YOMIURI ONLINEより引用

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20130815-OYT1T00283.htm?from=top

完全な「量子テレポーテーション」に初めて成功

東京大の古澤明教授らの研究チームが、光の粒子に乗せた情報をほかの場所に転送する完全な「量子テレポーテーション」に世界で初めて成功したと発表した。(中略)

量子テレポーテーションは、量子もつれと呼ばれる物理現象を利用して、二つの光子(光の粒子)の間で、量子の状態に関する情報を瞬時に転送する技術。(中略)

光は粒子としての性質のほか、波としての性質を持つ。古澤教授らは、このうち効率がいい「波の性質」の転送技術を改良することで、従来の欠点を克服、これまでの100倍以上という61%の高い成功率を達成した。

◆量子もつれ=光子など二つの粒子が一体としてふるまう物理現象。送り手と受け手に光子を一つずつ配り、送り手が光子を操作すれば、その瞬間に受け手の光子も相互作用を受ける。SFに登場する大きな物体の瞬間移動とは異なる。

“一体”としてふるまう双子の光子(こうし)間では、瞬時に情報が伝わるとのこと。

<参考>

(株)ニコン のホームページより 「双子の光と量子テレポーテーション」

http://www.nikon.co.jp/channel/light/chap04/sec02/

仏道を習うは自己を習うなり

自己を習うとは 自己を忘るるなり

自己を忘るるというは 万法に証せらるるなり

道元

何ものも求めない者はすべてを得

自我を忘れると宇宙が自我となる

エドウィン・アーノルド

自然の極致は愛である

愛によってのみ人は自然に近づく

ゲーテ

心のともしび「マザー・テレサにきく」

ジェームス・ハヤット神父との対談(1981年放送、日本テレビ)

・貧しい人の中でも最も貧しい人に奉仕する

・神様の子を愛することは神様を愛すること

・経済的な貧しさと、心の貧しさ

・先進国の人々の苦しみ

・人工中絶に対する警鐘

・「祈り」によって心を清めることができる

・一人の人を助けることから始める

孔門聖賢-日文字幕 (59分31秒)

00:00~ 芸術家・江逸子先生の芸術活動の紹介。

【孔子門下の聖賢の紹介、塑像の芸術鑑賞】

04:10~ 孔夫子(こうふうし)、孔子

【徳行】

11:20~ 顔淵(がんえん)、顔回

16:20~ 閔子騫(びんしけん)、閔損

21:15~ 冉伯牛(ぜんはくぎゅう)、冉耕

24:45~ 仲弓(ちゅうきゅう)、冉雍

【言語】

27:12~ 宰我(さいが)、宰予

30:38~ 子貢(しこう)、端木賜

【政事】

34:40~ 冉有(ぜんゆう)、冉求

39:12~ 季路(きろ)、子路

【文学】

43:38~ 子游(しゆう)、言偃

47:14~ 子夏(しか)、卜商

51:20~ 雪廬(李炳南)

PM2.5に関する情報を載せておきます。(管理人)

為了健康,了解PM2.5 ~身体健康 自我保護~

---------------------------------------------------------------------------------

PM2.5监测网

http://www.pm2d5.com/

PM2.5及空气质量指数(AQI)实时监测数据!

国内唯一一家专业发布PM2.5及空气质量指数(AQI)实时监测数据的网站,

关注PM2.5就是关注自身健康!

---------------------------------------------------------------------------------

在中日本大使館情報(日本語)

http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

---------------------------------------------------------------------------------

其他信息

人民日报:PM2.5监测,准备好了吗?

http://www.022net.com/2012/12-27/502227373351269.html

2012-12-27 星期四

中国青年报 : 公布PM2.5 更需治理

http://news.youth.cn/wzpd/201201/t20120104_1905339.htm

2012-01-04 星期五

中国青年报 中青在线 : PM2.5:隐形“杀手”无处不在

http://zqb.cyol.com/html/2011-12/07/nw.D110000zgqnb_20111207_1-05.htm

2011-12-07 星期三

中国科技网

http://www.stdaily.com/big5/special/content/2011-11/08/content_373886.htm

2011-11

请参考。

『今昔物語集』(こんじゃくものがたりしゅう)は平安末期に成立した説話集です。

天竺部(インド)、震旦部(中国)、本朝部(日本)の三部構成で、

約1000余りの説話が収録されていますが、

巻第一は釈迦の誕生から始まり、完全に仏教説話が中心となっています。

文体は漢字仮名交じり文(和漢混淆文)ですが、

日本の学校教育で古文をやっていればなんとか(?)読めそうです。

釈尊の物語は『釈迦譜』を参照しているようで、『釈迦譜』が手に入らない私たちは、

『今昔物語集』を仏教に関する基礎知識のテキストとしても良いように思います。

浄空法師のお話によれば、浄空法師が章嘉大師に学び始めた頃、

章嘉大師はまず『釈迦譜』を読んで釈尊を理解するようにと勧められたそうですが、

その内容が『今昔物語集』に収められているようです。

・・・・と、言う事を私が知ったのは、実は昨年の暮れのことで、

最近になって少しずつテキスト読み始めたところです。

『今昔物語集』といえば「昔話」(民話・説話)という印象しかありませんでしたが、

それは紹介する人が一般に普及し易いように選んだのかもしれません。

しかし蓋を開けてみれば、

この説話集は完全に仏法伝来の経緯や霊験譚がほとんどなのです。

現代の日本人は、先人が命を懸けて学習し取り入れてきた文化と、

その歴史的経緯をよく振り返らなければならない時期に「いる」のではないでしょうか。

その点でも『今昔物語集』は最適のテキストの一つだと私は考えています。

(『今昔』には朝鮮半島からの伝来について触れられていないので、そこは別のアプローチが必要でしょう。あくまでも参考資料の一つとして、という意味です。)

特に本朝部は、

「聖徳太子、此朝にして、始めて仏法を弘めたる語」(聖徳太子が日本で初めて仏法を弘めた話)

から始まります。

聖徳太子が初めて仏法を取り入れた時はどうだったのか。

行基菩薩はどのように人を導いたのか。

中国から来た鑑真和尚は、日本で戒律の重要性を説かれました。

空海は命を懸けて中国に渡り、長安で慧果和尚から密教の真伝を授かります。

その経緯はどうだったのか、高野山をどう探し当てたのか。

聖武天皇はどんな思いで東大寺を建てたのか。

天智天皇が薬師寺を建てた時はどうだったのか。

聖徳太子が法隆寺を建てた時はどうだったのか。

・・・そんな貴重な話から、「わらしべ長者」のような面白い昔話まで、

いろいろ集められているのが『今昔物語集』です。

有り難いことに「平成花子の館」というホームページでは、

テキストを読むことができます。

岩波の『新日本古典文学大系(33~37) 今昔物語集』には、

脚注があるので参考になります。

関心のある方はどうぞ。

~『今昔物語集』の概要~ (ウィキペディアより)

天竺部(インド)

巻第一 天竺(釈迦降誕と神話化された生涯)

巻第二 天竺(釈迦の説いた説法)

巻第三 天竺(釈迦の衆生教化と入滅)

巻第四 天竺付仏後(釈迦入滅後の仏弟子の活動)

巻第五 天竺付仏前(釈迦の本生譚・過去世に関わる説話)

震旦部(中国)

巻第六 震旦付仏法(中国への仏教渡来、流布史)

巻第七 震旦付仏法(大般若経、法華経の功徳、霊験譚)

巻第八 欠巻

巻第九 震旦付孝養(孝子譚)

巻第十 震旦付国史(中国の史書、小説に見られる奇異譚)

本朝(日本)仏法部

巻第十一 本朝付仏法(日本への仏教渡来、流布史)

巻第十二 本朝付仏法(法会の縁起と功徳)

巻第十三 本朝付仏法(法華経読誦の功徳)

巻第十四 本朝付仏法(法華経の霊験譚)

巻第十五 本朝付仏法(僧侶の往生譚)

巻第十六 本朝付仏法(観世音菩薩の霊験譚)

巻第十七 本朝付仏法(地蔵菩薩の霊験譚)

巻第十八 欠巻

巻第十九 本朝付仏法(俗人の出家往生、奇異譚)

巻第二十 本朝付仏法(天狗、冥界の往還、因果応報)

本朝(日本)世俗部

巻第二十一 欠巻

巻第二十二 本朝(藤原氏の列伝)

巻第二十三 本朝(強力譚)

巻第二十四 本朝付世俗(芸能譚)

巻第二十五 本朝付世俗(合戦、武勇譚)

巻第二十六 本朝付宿報(宿報譚)

巻第二十七 本朝付霊鬼(変化、怪異譚)

巻第二十八 本朝付世俗(滑稽譚)

巻第二十九 本朝付悪行(盗賊譚、動物譚)

巻第三十 本朝付雑事(歌物語、恋愛譚)

巻第三十一 本朝付雑事(奇異、怪異譚の追加拾遺)

せりなずな ごぎょうはこべら ほとけのざ すずなすずしろ これぞ七草!

<春の七草>

せり(芹)=セリ

なずな(薺)=ナズナ

ごぎょう(御形)=ハハコグサ

はこべら(繁縷)=ハコベ

ほとけのざ(仏の座)=タビラコ

すずな(菘)=カブ

すずしろ(蘿蔔)=ダイコン

<参考>

七草の起源は、中国の六朝時代(222年-589年)にまでさかのぼるらしいです。

七草:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E8%8D%89

七草粥:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E8%8D%89%E3%81%8C%E3%82%86

以下の画像は、QQという中国の交流サイトから転載したものです。

「今自分はどこにいるのか」を心に留めて、まずはご覧ください。

暗黒の宇宙空間に浮かぶ水の星、地球。現在約46億歳。

月は地球の約81分の1。

太陽系の星々と地球。金星は地球よりもわずかに小さい。

「大辞泉」によれば、海王星(ネプチューン)の質量は地球の17.15倍、

天王星は地球の14.54倍とのこと。この図では天王星の方が大きく見えるが・・・。

地球より大きい海王星よりも、土星や木星はさらに大きい。

土星は地球の95.16倍、木星はなんと地球の317.83倍。

そんな木星も太陽と比べると・・・。

太陽の表面温度は約6000度、質量は地球の33万倍。(「大辞泉」より) 太陽は地球に適度な光と熱を送り続けてくれており、人間は適度に日光浴をしないと健康を維持できないことが、最近の科学でも明らかになっている。それにしても地球はなんと絶妙なバランスで存在していることか。

そんな太陽も天狼星(シリウス)と比べると・・・。シリウスは最も明るく輝く星。

シリウスもポルックス(中国名: 北河三)と比較すると・・・。

そのポルックスも、アークトゥルス(中国名:大角星/Arcturus)と比較すると圧倒的に小さい。

アークトゥルスの質量は太陽の24倍。もう地球が見えなくなりました。

そのアークトゥルス(大角星)も、唐鋤星《からすきぼし、中国名:参宿(しんしゅく)》と比べると・・・。

唐鋤星はオリオン座の中央の三ツ星の一番右の星とのこと。アルデバラン(中国名:雄牛座一等星)は、牡牛座のアルファ(α)星。(アルファ星=一つの星座の中で最も明るい星)

オリオン座一等星(中国名:猎户座一等星)はアルデバランより更に大きい。

中国名の「船底座伊塔星」は、竜骨座の恒星だと思われます。画像は竜骨座とその星雲。

アンタレス(中国名:心大星)は、さそり座のアルファ星。太陽はもう見えません・・・・。

アンタレス(中国名:心大星)よりも、麒麟座V838(V838 Monocerotis)、竜骨座V382は更に大きく・・・

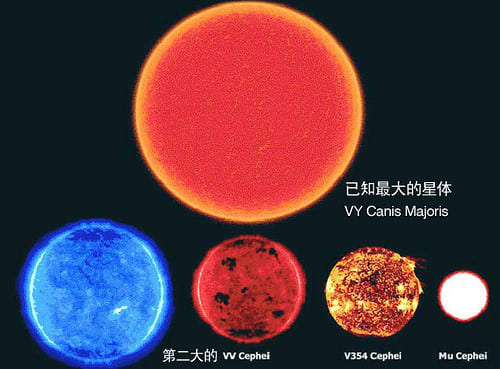

麒麟座V838(V838 Monocerotis)より更に大きなケフェウス座μ星(Mu Cephei)、はくちょう座KY星(KY Cygni)。はくちょう座KY星(KY Cygni)の直径は太陽の約1420倍、太陽系からは約5200光年離れたところに位置しているという。

はくちょう座KY星(KY Cygni)よりも、ケフェウス座VV星(VV Cephei)は更に大きく・・・

ケフェウス座VV星(VV Cephei)よりも、おおいぬ座VY星(VY Canis Majoris)の方が遥かに大きい。

おおいぬ座VY星:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%AC%E5%BA%A7VY%E6%98%9F

“天外有天”(天の外に天あり)、極小の世界から極大の世界へ。

『「江戸の子育て」読本 世界が驚いた「読み・書き・そろばん」と「しつけ」』

(小泉吉永・著/小学館/初版2007.12.12.)

によれば、

江戸時代の子育てに関する主なテキストは、やはり『小学』であったようです。(同書128頁より)

貝原益軒が最晩年に書いた『和俗童子訓』は、

儒教の教えを中心とした日本で最初の体系的な教育書と言われますが、

これも『小学』の内容が多分に含まれています。

『和俗童子訓』を読むと、男女別に年齢に沿った教育法が事細かに書かれていて、

幼少期のいわゆる“育ての親”を慎重に選ばなければならない事や、

一度にたくさん教えない事、

親が責任を持って子どもを一人前にした事等、

およそ現代社会とは全く異なる価値観が確かに存在していた事が分かります。

ところで私は平安時代の空海が書いた『三教指帰』の訳本を読んだ時も、

江戸時代の貝原益軒が書いた『和俗童子訓』を読んだ時も、

浄空法師の伝統教育のお話とまったく違和感がないことに、大きな感銘を受けたことがあります。

つまり「述而不作」(古人の教えを語り伝えるだけで、独自の創作はしない)であり、

数千年前の古代中国の聖賢たちも、現代中国の浄空法師も、日本の空海や貝原益軒たちも、まったく同じ価値観を共有していることがよく分かります。

これは戦前まで続いていたでしょう。

戦後になって、

「何が正しいかは上から押し付けられるのではなく、みんなで話し合って導き出しましょう」

と“民主的”になったのでしょう。

この発想は論理的には正しいようですが、ある大事なところを見落としているように思われます。

現代の日本の大人が、正しいことを自信を持って正しいと言いにくくなったのは、

もしかするとその辺りにあるのかもしれません。

古の聖人の教えの価値は、時代が変わっても“変わらない”というところにあり、

それはすでに先人の数千年の経験から導き出されているものです。

戦後の教育史を見ると「五常」などの徳目の教育は、

封建的で形式的なものとして否定された経緯があるようですが、

古人の教えはすべて実践を前提としていないものはなく、

形骸化したのは実践を重んじなくなったからではないでしょうか。

権力者から価値観を押し付けられない事、人として信条を縛られない事、これらは大事なことではありますが、そこを守ろうとし過ぎるあまり、先人が語り伝えてきた「不変の道理」までも、押し付けと感じるようになってしまったのではないでしょうか。

現代人の多くは、聖賢が導き出した智慧の集大成さえも、

「勝手に上から目線で価値観を決めんなよ!」

という程度の感覚なのかもしれません。

ただし古人の学問をまったく学んだことがない人でも、

直観力と良い資質を持った人なら、すぐにその大切さを理解できるでしょう。

聞いた話では、今の日本の幼稚園では童謡を教えずに、J-POPばかり歌わせているところもあるそうですが、現代の教育を受けた20代の若い指導者であれば、そうなっても何も不思議ではないでしょうね。

管理人

<参考>

『「江戸の子育て」読本 世界が驚いた「読み・書き・そろばん」と「しつけ」』

http://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E6%B1%9F%E6%88%B8%E3%81%AE%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%80%8D%E8%AA%AD%E6%9C%AC%E2%80%95%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%8C%E9%A9%9A%E3%81%84%E3%81%9F-%E3%80%8C%E8%AA%AD%E3%81%BF%E3%83%BB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E3%83%BB%E3%81%9D%E3%82%8D%E3%81%B0%E3%82%93%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E3%81%97%E3%81%A4%E3%81%91%E3%80%8D-%E5%B0%8F%E6%B3%89-%E5%90%89%E6%B0%B8/dp/4096266094

中国哲学電子化計画 (四書五経・十三経等の原文が見られるサイトです)

繁体字: http://ctext.org/zh

簡体字: http://ctext.org/zhs

日本にも「青空文庫」などがありますが、

やはり著作権のない古典や仏典は、普及させようと思うなら誰にでも公開すべきです。

また中国のお寺では、比較的短い経典なら自由にもらって帰ることができます。

さらに無料の本を販売している書店もあったりしますが・・・。

朱子学の基本となる書(日本語)

http://mokusai-web.com/shushigakukihonsho/shushigakukihonsho.html

こちらもご参考まで。

<神道> (以下の資料はすべてウィキペディアより)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E9%81%93#.E7.94.B1.E6.9D.A5.E3.81.A8.E6.95.99.E7.BE.A9

神道には明確な教義や教典がなく、『古事記』、『日本書紀』、『古語拾遺』、『宣命』といった「神典」と称される古典を規範とする。森羅万象に神が宿ると考え、天津神・国津神や祖霊をまつり、祭祀を重視する。

浄明正直(浄く明るく正しく直く)を徳目とする。

<神典>

神典・・・・日本の神道において信仰の根拠とされる文献の総称。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%85%B8

<古事記>

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BA%8B%E8%A8%98

<日本書紀>

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%9B%B8%E7%B4%80