エコを考えたら省エネ住宅にするべきというのはもっともな意見である。

しかし、省エネ住宅を短命に終わらせたとしたらそれはエコでもなんでもない。

月当たりの光熱費をいかに抑えていても、30年足らずで取り壊して大量のゴミを発生させるなら、少々光熱費がかかっても100年以上解体ゴミを発生させなかった家と比べてエコではないかもしれない。

そもそもエコへの貢献度合いというのは結果をもってしか言えないのではないだろうか。

かつて「『前世代省エネ生活』の方が省エネでは?」というエントリでも言ったことがあるが、省エネはハード(住宅)だけで語れるものではなく、ソフト(暮らし方)を抜きにできないはずだ。

省エネ住宅に暮らすことがエコではなく、結果的に省エネ生活をしたことこそがエコだろう。

もちろん省エネ住宅の方が省エネ生活はしやすいはず。しかし、実際に住人が省エネ生活をしているかどうかも言及せずに前世代の家を貶めるような住宅論を展開して、まだ手入れすればさほど問題なく使える家を結果的に解体ゴミにするような働きかけは、一時的に省エネを実現したとしても全体でみてエコであるわけがないと思う。

私の家は古屋を除き、旧宅より省エネ性能は明らかに高まっている。しかし、旧宅を築38年で解体したことを考えたら、エコという面で胸を張ろうとは思っていない。築60年弱の古屋部分は省エネ性能は劣る(特に冬)が、省エネな使い方をして、解体せずに使っている点においてはエコに貢献していると思う。

しかし、省エネ住宅を短命に終わらせたとしたらそれはエコでもなんでもない。

月当たりの光熱費をいかに抑えていても、30年足らずで取り壊して大量のゴミを発生させるなら、少々光熱費がかかっても100年以上解体ゴミを発生させなかった家と比べてエコではないかもしれない。

そもそもエコへの貢献度合いというのは結果をもってしか言えないのではないだろうか。

かつて「『前世代省エネ生活』の方が省エネでは?」というエントリでも言ったことがあるが、省エネはハード(住宅)だけで語れるものではなく、ソフト(暮らし方)を抜きにできないはずだ。

省エネ住宅に暮らすことがエコではなく、結果的に省エネ生活をしたことこそがエコだろう。

もちろん省エネ住宅の方が省エネ生活はしやすいはず。しかし、実際に住人が省エネ生活をしているかどうかも言及せずに前世代の家を貶めるような住宅論を展開して、まだ手入れすればさほど問題なく使える家を結果的に解体ゴミにするような働きかけは、一時的に省エネを実現したとしても全体でみてエコであるわけがないと思う。

私の家は古屋を除き、旧宅より省エネ性能は明らかに高まっている。しかし、旧宅を築38年で解体したことを考えたら、エコという面で胸を張ろうとは思っていない。築60年弱の古屋部分は省エネ性能は劣る(特に冬)が、省エネな使い方をして、解体せずに使っている点においてはエコに貢献していると思う。

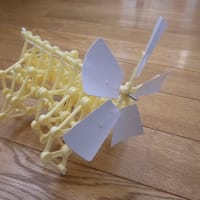

何が?って? 壊すと直すの力比べである。

どこの被災地とも同じく、壊し方は先発。

しかも思い出の品々とともにミンチ解体。

これじゃあ二年前の新潟中越、川口町の再来だ。

しかし今回は違う!4月3日と5日は、最も被害のひどい旧門前町道下(とうげ)で、全壊住宅の修復相談会が行われる。 地元の職人大学校と門前まちづくり協議会が立ち上がった。民家協会も協力する。

これから、過疎、高齢化、浜辺の門前町の再起への挑戦がはじまる!

http://www.ishikawa-tv.com/news/main.php?id=2988

(スタート)

http://blogs.yahoo.co.jp/kateinobousai/folder/1484974.html(応援団)

全壊住宅の修復とはすごい試みですね。

さすがにそこまでは思いがおよびませんでした。

はせがわさんがちょっとよろこびそうなブログ記事を見かけましたので紹介しておきます。

http://blog.livedoor.jp/y0780121/archives/50131109.html

そうして建て替えたわが家は、構造を長持ちするように工夫しそれなりにお金をかけたつもりです。

ただ、それも30年後、つまり子の世代に持ち主がその家を取り壊さずに住み継いでいくことが前提条件となっています。

「こんな家、古くさくて嫌だ!」と言って家を簡単に取り壊すような子にしないように教育していくこともエコ道実践の王道だと思っています(笑)。

古くさくて嫌、とは私も言わせないつもりです。

古さを誇りに思える価値観を養わせるつもりです。

がんばりましょう(笑)。