【ドイツやスペインなど脱原発派の加盟国や環境団体が、3日までに強く反発している。一方で、

推進派のフランスなどは歓迎し、原発をめぐる各国の溝の深さが改めて浮き彫りになった。】

★「運転中」 186ヶ所(マゼンタ色の円) + 「停止」 89ヶ所(緑色の円) = 計275ヶ所のプロット。

「運転中」であっても日本の原子力発電所は、2011年の大震災以降、東日本では[再]稼動していない。[再]稼動しているのは西日本の一部のみ。

下図は日本とその周域。

https://www.mitsumatado.com/zen/npp-world-plot/

>

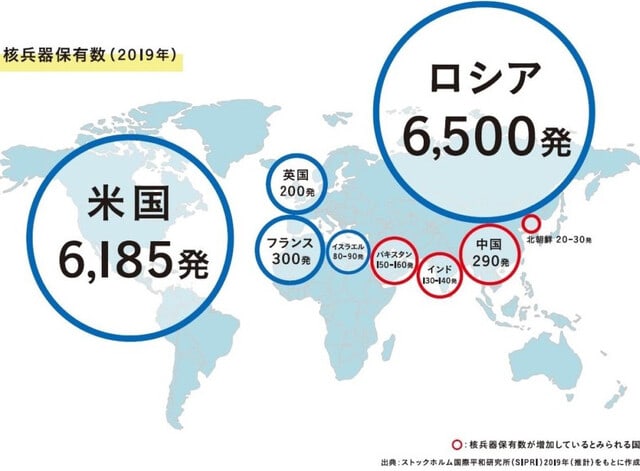

★核兵器所有国

★日本全土エネルギー安全保障再構築には、スポークタイプ設置固定大電力送配電とメッシュタイプ移動可搬設置小電力給電とを組みの合わせる多ルート・ハイブリッド方式電力網建設と運用の「ヒト・モノ・カネ」の公助が必須か>

①スポークタイプ固定大電力送配電は(ア)湾岸設置火力発電所消費電力増減適応制御昼夜間送電と(イ)湾岸設置耐災害強化原子力発電所昼夜間連続稼働に伴う夜間余剰電力の中山間地域下流域設置燃料自給率100%水力発電所貯水ダムから上流域設置自給率100%水力発電所貯水ダムへの送水設備稼働切り替え分配送電による(イ)昼夜間連続稼働原子力発電と(ウ)昼間上流域ダム水力発電所との併用運転加速か>

➁メッシュタイプ移動設置小電力放電システムは燃料自給率100%の昼間太陽光発電供給による電気自動車駐・停車蓄電と昼夜間の電気自動車走行時や住宅、店舗、医院及び工事現場等での駐・停車時における放電網構築加速か>

➂非常災害時及び世界基軸通貨ドル建て輸入依存発電燃料高騰時のリスク事態において、太陽光発電供給による電気自動車駐停車蓄電と移動・駐停車放電方式のメッシュ様式移動可搬型小電力給電は火力発電、原発のスポーク様式固定大電力送配電被災を救済か>

④世界基軸通貨ドル建て100%輸入依存発電燃料自給率0%の火力発電方式と原子力発電方式は、インド洋太平洋海路安全保障リスク費用を加算してライフサイクル電力料金算定か>

⑤発電燃料自給率100%の太陽光発電所と水力発電所は、インド洋太平洋海路安全保障リスク費用削減後にライフサイクル電力料金を算定か>

:::::

By - NEWS ONLINE 編集部 公開:2022-01-05 更新:2022-01-05

EUによる原発「グリーン」認定に加盟国は二分化 ~いま、我々は何を議論するべきか

ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」(1月5日放送)にジャーナリストの佐々木俊尚が出演。EUが原発をグリーン認定したことに対して、賛否をめぐり加盟国が二分化したというニュースについて解説した。

〇EUによる原発「グリーン」認定に加盟国は二分化

EUが1月1日、発電時に二酸化炭素を出さない原発を、天然ガスとともにグリーンな投資先として認定する方針を発表したのに対し、

ドイツやスペインなど脱原発派の加盟国や環境団体が、3日までに強く反発している。一方で、

推進派のフランスなどは歓迎し、原発をめぐる各国の溝の深さが改めて浮き彫りになった。

飯田)CO2削減と原子力発電について。

佐々木)これはいま、エネルギー問題と温暖化の問題を考える上で、主戦場の議論です。「どちらが正しいか」と明確に言い切るのはよくないと思うのだけれど、少なくとも議題には乗せる必要があるのではないかと思います。

〇「反原発」と「温室効果ガス抑制」がワンセットではなくなって来た

佐々木)実際、アメリカやヨーロッパの環境保護活動家には、原発容認派に回る人が増えて来ているのです。

飯田)いままでは反対していたけれど。

佐々木)「反原発・再生可能エネルギー・地球温暖化反対」と、いわゆる「反原発」と「温室効果ガス抑制」というのはワンセットで語られて来たのだけれど、それがワンセットではなくなって来ているというのが、最近の流れです。

飯田)ワンセットではなくなった。

佐々木)いままでは火力に頼っていた。要するに、原油・石炭・天然ガスです。でも、これはどうしても二酸化炭素を出してしまうので、そちらは抑制して、再生可能エネルギーにという話だったのだけれども、やってみると、再生可能エネルギーだけでは「ベースロード」、いわゆる安定供給の電源にはならない。

飯田)風が吹かなかったから、スペインやイギリスで風力発電が足りなくなってしまったという話ですよね。

佐々木)そうです。年末年始に軽井沢に行っていたのですけれど、佐久平や八ヶ岳の山麓を車で走っていると、山肌を削って、そこら中に太陽光パネル、メガソーラーができている。

しかし、この年末年始、長野県東部地域はかなり雪が降ったのです。雪に覆われていて、パネルが全部真っ白になっている。

〇さまざまな問題も抱える再生可能エネルギー

佐々木)雪が降ると、ソーラーパネルは動かない。だから、ソーラーを増やしても、雪が降るとダメだし、天気が悪いとダメだし、台風が来ると倒れてしまう。因果関係は鮮明ではないですけれども、この前、熱海でもあったように、川の源流に設置すると土砂崩れの原因になる可能性も出て来た。再生可能エネルギーをやりすぎると、自然破壊などのいろいろな問題が出て来る。(注2)

飯田)そうですね。

佐々木)風力では洋上風力などが試されていますが、まだ安定的に実用化されるまでには至っていない。地熱に関しても、現状、うまく行っていないわけです。お金がかかる割にエネルギーを取り出せる量が少ないという問題もある。

〇「地球温暖化対策のために原発は是か非か」という議論をするべき

佐々木)将来的に再生可能エネルギーは、さらにテクノロジーが進化して行けば期待できるのだけれど、現状では、安定供給にはならない。なおかつ、火力も使わないとなると、「もう原発しかないのではないか」という話になるわけです。ここをきちんと議論する必要がある。この前も、朝日新聞が福井県の美浜原発再稼働に対して、「国の執念を感じた」というような記事を掲載しました。

飯田)執念……感情論ですね。

佐々木)一生懸命読んでみたのだけれども、その記事には「地球温暖化対策のために原発は是か非か」という論点が1つも込められていないのです。ひたすら「再生可能エネルギーにするべきであって、原発は全廃すべきだ」という論調でしか書かれていない。「脱原発がすべての大前提である」という議論の立て方自体が、もういまは成立しなくなっていると思います。

飯田)議論の立て方自体が。

佐々木)2011年の東日本大震災のあと、確かにそういう議論だったのだけれど、あれから10年経って、地球温暖化の問題が強くなって来た。そして原発自体も、福島のような古い原発ではなく、最先端の小型モジュール炉(SMR)(注1)は、原子炉を丸ごと水に沈めるという方式で、全電力が喪失しても暴走しない構造になり、以前よりも安全になっている、という指摘もあります。

飯田)小型モジュール炉は。

佐々木)原発推進というわけではありませんが、ここでもう1回、「原発再稼働は是か非か」という議論をするべきではないでしょうか。

現状、その議論自体が完全にタブーになってしまっているではないですか。

〇フランスの原発でつくられた電力を買っているドイツ ~EU域内で電力融通が可能なヨーロッパ

佐々木)小泉環境大臣のときに、未だに石炭火力をやっている日本は「化石賞」というような批判をヨーロッパからされました。しかし、批判しているドイツは今回、原発を3基廃止しましたけれど、「そう言いながら、あなたたちはフランスから電力を買っているではないか」ということです。

飯田)そしてフランスの電力は、ほとんど原発でつくられている。

佐々木)フランスは原発の大推進国ですからね。

結局EUという枠組みがあって、

西側諸国が寄り固まり、ロシアという地政学的な不安要素

はあるにしろ、EU域内で電力融通できるというメリットは大きいのです。

飯田)EU域内で。

佐々木)ところが日本は、韓国もありますが、周囲がロシア・中国・北朝鮮です。ロシアから天然ガスのパイプラインを送ってもらうことは可能ですが、それをやってしまうと、地政学的に危ない。経済安全保障的には、エネルギーを周囲の国に依存してはいけない。

石油ももちろん地球温暖化の問題はあるにしろ、それ以外にも、マラッカ海峡を渡って、日本までシーレーンで運んで来るというリスクも高いわけです。

〇日本の高性能な石炭火力プラントを積極的に輸出すれば世界全体のCO2排出量は減少する

佐々木)そうなると日本としては、原発をやるか、もしくは石炭です。石炭は「化石賞」と言われて、馬鹿にされているのだけれど、日本の高性能な石炭火力では、CO2の排出量は少ないのです。このプラントを実際にアジア・アフリカに輸出しています。これもまた批判されているのだけれど、日本が高性能な石炭火力をやめてしまったら、中国のCO2を大量に排出する石炭火力プラントが、その穴を埋めるようにアフリカやアジアへ輸出されて、結局、世界全体のCO2は減らないということになってしまう。

飯田)中国製のプラントで。

佐々木)そもそも世界中のCO2排出の大半を占めているのは、中国とアメリカです。それに比べたら、日本の排出量はごくわずかです。日本国内だけの需要を減らしたとしても、大勢に影響はない。それであれば、中国の石炭火力の輸出を止めさせるために、日本が石炭火力の高性能なものを積極的に輸出して、世界全体の排出量を減らすというような話をした方がいいのではないかと思います。

〇あらゆるところにバランスがある ~日本は海外に対してきちんと反論をするべき

佐々木)あらゆるところにトレードオフというか、バランスがあるのです。石炭の問題もあり、経済安全保障の問題もあり、地球温暖化の問題もあるということを考慮した上で判断することが大事なのだけれど、それをすべて跳ね退けて、「反原発だ」と言っているだけで済むわけではありません。

飯田)「クリーンで環境にやさしい」ということが、ある意味で錦の御旗のように、やっていない国を叩く口実にもなるし、日本はその標的になりやすい。いまは自動車も標的になっています。

佐々木)EVの問題も、トヨタの社長も言っていますけれど、そんなに単純な話ではありません。(注2)

飯田)「それをつくっている電気で、CO2が大量に排出されている」というのは、確かにその通りです。

佐々木)そうなのですよね。

飯田)その辺の、広報の仕方が大事になって来るのですか?

佐々木)日本は、もう少し海外に対するコミュニケーション能力を高めて、きちんと反論するべきです。

〇SDGsは何を目指すのか

飯田)金融の専門の人に聞くと、「SDGsと言うと、株価や会社の決算の表とは別の視点で、値が動くことを新たにつくろうとする。ヨーロッパはこういうところがうまいのですよ」と言います。

佐々木)SDGsも、環境に対する意識の高い人が、SDGsと言えば格好いいというような風潮になってしまっている。

でも、SDGsの17の目標のうち、第1にあるのは貧困ですからね。貧困問題抜きにして、SDGsを考えてはいけない。例えば、地球温暖化対策を徹底的にやったらどうなるかというと、7000万人くらいの飢餓の人が増えるという試算を、立命館大学の先生が数値で出したりしています。そこにも1つのトレードオフが生まれるわけです。そこまで考えた上で、SDGsと言って欲しいですね。

飯田)全体として、何を目指すのかというところですよね。

佐々木)全体最適化です。