:::::

ヒラタトモヨシ

明治大学POLARIS研究員

明治大学POLARIS(市民社会と科学技術政策研究所)研究員、POLARIS-DUT(軍民両用・融合技術研究ユニット)代表。

10代でデジタル技術を独学で習得、CG、音声処理、動画編集、ハード修理等の業務に従事し、東京大学大学院特任助教、米メーカー特殊環境用端末テスト業務を経て2017年から現職。

21年からは米センシングシステム企業の外部デベロッパーも務める。

「軍民両用技術(デュアルユース)」を専門とする研究ユニットを率いて、汎用AI、民生ドローン、スマホなど身近な民生技術の軍事転用について実証実験をベースに技術的検証を行い、独自の調査結果を示している。

:::::

ドローンの本格導入にかじを切り始めた自衛隊だが、厳しい規制によって有事でもまともに飛ばせないのが実情だ。

「飛距離が海外製と比べて20分の1」「ドローン本体を目視しての操縦を強いられる」「ドローンが操縦不能になる場合がある」など、問題が山積している。(明治大学POLARIS研究員 ヒラタトモヨシ)

〇世界でもまれな厳しいドローン規制が自衛隊にまで及んでいる

ウクライナ戦争を契機として、防衛省・自衛隊はドローン導入へとかじを切り始めた。

だが、自衛隊のドローンの利用には、有事の際でも民間人と同じ規制の下での運用が強いられるなど、世界でもまれに見る厳しい規制が敷かれている。

これは部谷直亮氏

>

が執筆した『自衛隊がドローンを本格導入、なのに「有事でも自由に飛ばせない」理由』でも触れられているところだ。

上記の記事は警察庁が管轄する小型無人機等飛行禁止法というドローンの飛行に関する規制が自衛隊のドローン活用を妨げる問題を指摘している。

本記事で取り上げるのはこれとは別、総務省の管轄する“ある規制”である。

この規制によって、何が起こるかといえば、防衛や災害対応を担う自衛隊のドローンが、有事でも数百mしか飛ばせない、あるいはドローンが操縦不能になり墜落の危機にさらされる、ドローン本体を目視しての操縦を強いられる、などだ。複数の現役陸上自衛官がこれを証言している。

このような実態があるにもかかわらず、なぜ広く話題にも問題にもならなかったのか。

これまで自衛隊のドローン運用に関する一部の専門家の過去のコメントを拾う限り、どうやら自衛隊もウクライナ軍と同じような運用ができる、自衛隊は遅れていないと思い込んでいた節がある。

その言説が多くの人に広まったことが、人々の無関心さにつながった可能性は否定できない。

恐らく兵器の専門家といえども、民生用ドローンの知識はカタログ程度で、操縦の経験も少ない、あるいは経験がないことから、規制とその影響を考慮できなかったと思われる。

彼らは自衛隊が外部向けに広報の一環として示すドローンを飛ばす姿だけを見て「やってる」と判断していたのだ。

だが、実態は「数百mの距離であれば、ドローンを飛ばすより自撮り棒にカメラを付けて走った方が速い!」と現役の陸上自衛官に言わしめるほど、がんじがらめに規制し、自衛官の身動きを取れなくしている。

では、この規制の正体は何なのか。

〇日本のドローン利用を20年も遅らせた電波法

一般的なドローンの規制には、国土交通省が管轄する航空法で定めるドローン飛行ルールと、警察庁が管轄する小型無人機等飛行禁止法というドローンの飛行に関する規制がある。

本記事で取り上げる規制は、それとは別のもの。

総務省の管轄する電波法である。

電波法はドローンとそれを操縦するコントローラーを結ぶ電波に関する規制と、電波を使用する機器に対する電波法に基づく基準認証(技術基準適合証明、いわゆる技適)という総務省管轄の無線通信全般に関する法律だ。

この適用範囲はドローンだけでなく無線機、携帯電話、スマートフォン、Wi-Fiといった通信機器全般に及んでいるが、これが日本をデジタル後進国にするがんとなっている。

ドローンだけ見ても、世界でも日本だけの異常に厳しいドローン規制として、小型無人機等飛行禁止法と相まって大きな障壁として立ちはだかり、日本のドローンの発展や普及を20年近く遅らせている。

〇電波法によって

自衛隊のドローン導入コストが割高に

無線技士免許の取得や操縦ライセンス取得などさまざまな条件をクリアすれば5.7GHz帯や5.8GHz帯といった伝送容量と速度にたけた、いわゆる5GHz帯の周波数を使用する産業用機体などの利用も可能ではあるが、それにはコストや手間がかかる。

現在、自衛隊が所有している小型ドローンは災害用と位置付けてはいるが、一般向けに市販されている民生用の機体が主で、利用可能な電波は2.4GHz帯の周波数に限られている。

欧米や中国など多くの国では主に5.8GHzを含む5GHz帯を使用する機種が標準的で、このパワフルな通信環境を生かしたドローン利用が盛んとなっている。

<

>

<

>

<

>

だが、たとえ海外メーカー製で外観が同じ機種でも、日本で販売する際には電波法によって使用する電波の仕様を2.4GHz帯の周波数に改められ技適を受けた日本仕様となる。

この仕様変更で生じた費用は必然的に販売価格に上乗せされることにより、海外販売価格に比べて3割から、まれに10倍以上の価格で販売されることが常態化している。

日本の電波法によるドローンの電波の仕様の事情だけで見ても、民生利用とともに自衛隊のドローン導入コストが割高になっているのはご理解いただけるだろう。

〇2.4GHz帯の電波は伝送速度が遅く、ドローン本体を目視しないと操縦は危険

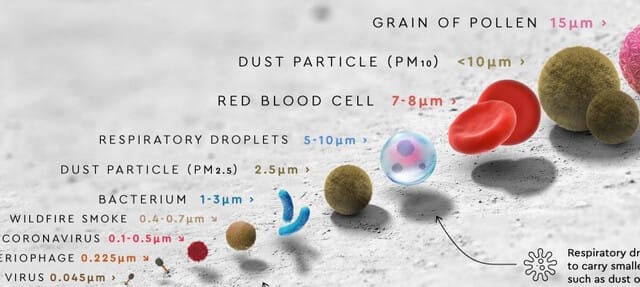

さらに技術的な観点から見ると、前述した通り日本では2.4GHz帯の電波を使用するのはドローンだけに限らず多くの人が日常的に使用するスマホ、WiFi、Bluetooth機器なども同じ、あるいは近い周波数の電波が使用されている。

この影響で電子機器同士の電波の干渉や障害が発生しやすい実態がある。

身近な例として挙げるなら、近年特に普及したBluetoothイヤホンが満員電車内や電子レンジが動作する環境で音が途切れたり遅延が発生した経験はないだろうか。

それこそが電波の干渉による障害であり、同様の現象がドローンにも当然発生するのである。

そもそも2.4GHz帯は機動性が高く途切れにくいという特性もあり、入り組んだ構造の室内等では有効とされているが、屋外での使用が主になるドローンに関して言えば、5.8GHz帯をはじめとする5GHz帯に比べて伝送容量も少なく伝送速度も遅い。

そのため、ドローンのカメラから手元のコントローラーに送信される映像にも遅延が発生するので、映像を見ながらの操縦にもリスクが伴うなど、デメリットが多い。

〇飛距離が海外製と比べて20分の1、電波干渉で操縦不能に

さらに電波の強弱によって影響を受けるのは、ドローンの飛距離だ。

この点は前述した海外メーカーの現地仕様と日本仕様を比較すれば明らかで、2022年に米陸軍が短距離偵察用ドローンRQ-28Aとして正式採用した米Skydio社の機体では、米国仕様が最大6kmと表記しているのに対し、同型機種の日本仕様の国内販売を行うNTT-eドローンのウェブサイトには電波法の規制を併記した上で飛行距離を300m程度(推奨値)と記載されている。

なんと6km飛ぶドローンが、日本では20分の1になっているのだから笑えない。

ただ、他のメーカーの中には、電波障害のほとんどない開けた場所における最大飛行距離の数kmを飛行可能距離として記載するなど基準も曖昧だ。

筆者の2.4GHz帯の機体操縦経験では、電波干渉がほとんどない山岳地帯では500m以上の距離を飛ばせたのに対して、WiFiルーターが複数設置された都内にある大学の室内では数mの至近距離にもかかわらず、操縦不能になるといったこともあった。

操縦不能になれば、当然だが、墜落する危険がある。

このような状態が自衛隊の現場で起きていることは、複数の現役陸上自衛官への取材でも明らかになっている。

最も印象に残っている自衛官のコメントは「ドローンの電源をONにして離陸準備するのにも電波障害で手間取ることがある。数百mの距離であれば、自撮り棒にカメラを着けて走った方が速い!」である。

ここまで言わしめるほどに自衛隊のドローン運用に対して電波法が障害になっているのだ。

これでは災害対応どころか、同盟国との連携や訓練、ましてやウクライナ軍のような活用は夢のまた夢である。

近隣諸国に目を向ければ、昨年の8月末から数件発生した中国本土から数キロの距離にある台湾の金門島にドローンが飛来する事案が発生したが、この飛距離を飛ばせるのも中国のドローンが5GHz帯の電波を使用しているからこその結果であることは間違いない。

〇自衛隊が公開したドローンを飛ばす写真は法令順守のアピール

自衛隊広報が公開しているドローンを飛ばす様子の写真を見ると、ドローン1機につき必ず複数人が立ち会い、機体および上空を見ている。

これこそが、規制が定める目視飛行を行っていることを示すとともに法令順守のアピールであると感じ取れる。

その実、自衛隊は質的に列強から大きく劣後しているというわけだ。

筆者はその危機的かつ一刻の猶予もない状況を認識するからこそ、時に批判されながらも技術的な根拠やドローンの操縦、実験などの経験や結果に基づき可能な限り誤った言説を否定し、自衛隊のドローン運用に対する規制緩和および規制除外の声を挙げて、理解を求めてきた。

その理由は単純で、災害が多い日本では誰もが被災者になる可能性があり、国民保護の観点からも数百mしか飛べないことと数キロ飛べることとの違いによって助かる命も助からない可能性が高いと考えるからである。

言い換えれば航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法といった規制が、ドローンを活用した自衛隊による災害対応や人名救助の妨げになっている現状がある。

〇防衛力強化の一環として安定した電波利用ができるようになるか

こうした言説が幸いしてか、22年の年末に公表された安保3文書(「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」の総称)における「国家防衛戦略」の項目「III 我が国の防衛の基本方針~1 我が国自身の防衛体制の強化(2) 国全体の防衛体制の強化」には「民生用の周波数利用と自衛隊の指揮統制や情報収集活動等のための周波数利用を両立させ、自衛隊が安定的かつ柔軟な電波利用を確保できるよう、関係省庁と緊密に連携する。」という記述がなされた。

しかし、いつまでに、何をするのか、具体的な記述はない。

これが規制緩和の糸口になるか、それとも単なる記述だけで終わるのかによって自衛隊のドローン運用の将来が決まるだけでなく、日本の防衛や災害対応など我々国民の生命すら左右する重要事項と言っても過言ではない。

従来の自衛隊によるドローン活用に関する取り組みを一から構築し直すくらいの思い切りが必要で、規制や関連団体を含めドローンの民生利用および商用利用とはしっかり切り離して進めていくこと、が必須条件と言えるだろう。

<

国際電気通信連合憲章(抄)約(http://asaseno.cool.ne.jp/houki/kenshou.htm)

第六章 電気通信に関する一般規定

40条 (人命の安全に関する電気通信の優先順位)

191

国際電気通信業務は、海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関するすべての電

気通信並びに世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な電気通信に対し、絶対的優先順位を

与えなければならない。

第41条 (官用電気通信の優先順位)

192

前条及び第46条の規定に従うことを条件として、官用電気通信(附属書1014号)は、当事者が特

に請求したときは、可能な範囲で、他の電気通信に対して優先順位を有する。

昭和の宇宙に咲くCS「さくら」の開発から学んだこと

http://satcom.jp/68/spacejapaninterviewj.pdf

>