来日しているNASA=アメリカ航空宇宙局のネルソン長官

<

クラレンス・ウィリアム「ビル」ネルソン (Clarence William "Bill" Nelson, 1942年9月29日 - 81歳か) は、アメリカ合衆国の政治家。

フロリダ州選出上院議員、民主党所属。

1986年に彼はスペースシャトル、コロンビアにペイロードスペシャリストとして乗り組み、宇宙飛行を行った二人目の現職議員となった。

幼少期をフロリダ州メルボルンで過ごし、メルボルン高校に入学した[2]。

高校ではキー・クラブの会長を務めた[1]。

高校卒業後フロリダ大学に進学し、その後イェール大学に転籍、1965年(23歳)に学位を取得した。

1968年(26歳)にはバージニア大学で法学位を取得した[3]。

在学中にネルソンは予備役将校訓練課程に登録される。

1965年、陸軍予備役部隊に入隊する。1

1968年から70年(28歳)まで現役勤務し、大尉に昇進した[3]。

ネルソンは1971年まで陸軍に留まった[2]。

ネルソンは1968年に法曹界入りし、1970年にメルボルンで弁護士を開業した。

1971年にはルービン・アスキュー知事の法律アシスタントを務めた[4]。

1972年にネルソンはグレース・カヴァートと結婚した。

夫妻は二人の子供、ビル・ネルソン・ジュニア、ナン・エレン・ネルソンをもうけた[2]。

一家はオーランド近郊のボールドウィン・パークに居住する[5]。

2021年3月19日、ジョー・バイデンアメリカ合衆国大統領より、アメリカ航空宇宙局長官に指名される[6]。

>

が、NHKのインタビューに応じ、宇宙開発を進める中国について「彼らは非常に秘密主義で、もっと対話と協力が必要だが、現時点では彼らはそれを望んではいない」とし、中国側の情報の透明性が必要だという認識を示しました。

NASAのビル・ネルソン長官は長年、南部フロリダ州の上院議員などを務め、おととし5月、長官に就任しました。

1986年には、現職の下院議員としてスペースシャトルに搭乗して宇宙での実験などに携わった経験があります。

<

STS-61-Cは、アメリカ航空宇宙局(NASA)のスペースシャトル計画の24回目のミッションであり、コロンビアの7回目となる、STS-9以来の飛行である。1986年1月12日にフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられ、6日後の1月18日に着陸した。

7人の乗組員の中には、2人目のアフリカ系アメリカ人宇宙飛行士であり、後のNASA長官となるチャールズ・ボールデンや、初のコスタリカ出身の宇宙飛行士であるフランクリン・チャン=ディアス、宇宙を訪れた2人目の現職政治家となったビル・ネルソン(44歳)がいた。着陸の10日後に起こったチャレンジャー号爆発事故の前の最後のミッションとなった。

ミッションの概要

コロンビアは、1986年1月12日午前6時55分(EST)にケネディ宇宙センターから打ち上げられた。打上げにおいて、重大な異常は起こらなかったと報告されている。

このミッションの主目的は、RCAの所有、運営する2機目の衛星となるSatcom K1通信衛星の放出であり、成功した。

また、材料の処理や種子の発芽、化学反応、卵の孵化等に対する微小重力の影響や天文学、大気物理学の調査や、Ellery KurtzとHoward Wishnowにより企画された、宇宙環境が画材や油絵に与える影響を測定する実験等を行うための13個のGetaway Special(GAS)のキャニスターが積まれた。

さらに、音波による液体の泡の懸濁、金属サンプルの溶融や再固化等の実験を行うMaterials Science Laboratory-2も積んでいた。ペイロードベイには、Hitchiker G-1(HHG-1)というもう1つの小さな実験キャリアが置かれ、3つの実験が行われた。キャビンでも4つの実験が行われ、そのうち3つはShuttle Student Involvement Programの実験であった。

さらに、船尾のフライトデッキの窓からハレー彗星を撮影するための35mmカメラ等から構成されるComet Halley Active Monitoring Program(CHAMP)実験の機器が運ばれた。この実験は、バッテリーの問題のためにうまくいかなかった。

>

来日中のネルソン長官は6日、都内でNHKのインタビューに応じました。

NASAは、日本やヨーロッパも参加する国際的な月探査計画「アルテミス計画」で、アポロ計画以来となる宇宙飛行士による月面着陸を目指していて、ネルソン長官は「宇宙はわれわれの未来であり、偉大な探検の場だ。われわれは再び月に行き、そこでの暮らしを模索し、さらには人類が火星に行くための準備を進める」と語りました。

そして「日本はアメリカにとって重要な友好国であり、戦略的パートナーだ」とし、宇宙の探査や研究分野で、日米が協力していくことの重要性を強調しました。

特に、日本が進めている、宇宙飛行士が乗って月面を移動する月面探査車の研究開発について、「探査車の中で、宇宙飛行士が宇宙服を脱いで動き回れるようになれば、大きな意味がある」と期待を示しました。

NASAは、日本やヨーロッパも参加する国際的な月探査計画「アルテミス計画」で、アポロ計画以来となる宇宙飛行士による月面着陸を目指していて、ネルソン長官は「宇宙はわれわれの未来であり、偉大な探検の場だ。われわれは再び月に行き、そこでの暮らしを模索し、さらには人類が火星に行くための準備を進める」と語りました。

そして「日本はアメリカにとって重要な友好国であり、戦略的パートナーだ」とし、宇宙の探査や研究分野で、日米が協力していくことの重要性を強調しました。

特に、日本が進めている、宇宙飛行士が乗って月面を移動する月面探査車の研究開発について、「探査車の中で、宇宙飛行士が宇宙服を脱いで動き回れるようになれば、大きな意味がある」と期待を示しました。

また、中国の宇宙開発の現状について、「この10年間、さまざまなことを成し遂げた」と評価する一方で、「これまでの中国のやり方を考えると、彼らが月の南極に行き、みずからの領土であると言いだしかねない」と危機感を示し、中国との対話は欠かせないと強調しました。

さらに2年前、中国が独自の宇宙ステーション建設のために打ち上げた大型ロケットの残骸が、地表に落下するおそれがあると指摘された問題を例に、「彼らは非常に秘密主義で、本当のことを言わないのを何度も経験してきた。もっと対話と協力が必要だが、現時点では彼らはそれを望んではいない」とし、中国側の情報の透明性が必要だという認識を示しました。

〇 専門家「宇宙空間が国家間対立の新たな火種に」

宇宙政策に詳しい、防衛研究所の福島康仁主任研究官は、宇宙開発競争の現状について「アメリカが依然として軍事面・民生面・商業面のすべての分野において世界をけん引している」と分析しています。

一方、近年は、アメリカに次ぐ形で中国が存在感を増していると指摘し、その背景について「中国は、習近平政権が掲げる『中華民族の偉大な復興』を成し遂げるうえで、宇宙活動をとくに重要な要素と位置づけていて、アメリカと並ぶ世界的な宇宙強国になることを目標としている」としています。

一方、近年は、アメリカに次ぐ形で中国が存在感を増していると指摘し、その背景について「中国は、習近平政権が掲げる『中華民族の偉大な復興』を成し遂げるうえで、宇宙活動をとくに重要な要素と位置づけていて、アメリカと並ぶ世界的な宇宙強国になることを目標としている」としています。

たとえば、月の探査については、中国が月面への有人探査を目指している点をあげ「これまでアメリカしか成し遂げられなかったことを、中国も実現することで、国内外に対し、アメリカと肩を並べる技術力を持っているとの印象を与えるねらいがある」と分析しています。

米中の宇宙開発競争の今後の見通しについては、「宇宙活動は、地球上の国際関係を色濃く反映するのが現実だ。米中関係の現状を踏まえると、さまざまな面での競争、場合によっては対立が続いているので、こうしたことが今後の宇宙活動にも反映されていくと見られる」と述べ、宇宙開発の分野でも米中を中心とする競争が続くとの見方を示しました。

そのうえで、宇宙空間における資源開発のあり方など、細部に関わる国際的なルール作りや調整が重要になるとして、「ルール作りが進まないと、月やその周辺をはじめとする宇宙空間が、国家間の対立の新たな火種になってしまうおそれがある。

月やその周辺が将来的に持続的な活動の場になることを見越して、米中を含む形でルール作りを粘り強く進めることが求められる」と指摘しています。

〇月の資源めぐる国際的なルール 事実上確立しておらず

月を目指す各国の宇宙開発競争がますます激しくなる一方で、月の資源をめぐる国際的なルールは、事実上確立していません。

宇宙の利用に関する初めてのルールとして、1967年に発効した「宇宙条約」は、日本やアメリカ、中国、ロシアなど主要な国を含め、締約国は110か国以上に上ります。

宇宙条約では、すべての国が自由に宇宙空間を探査できることを認め、特定の国が宇宙空間を自国の領土とすることを明確に禁じる一方で、宇宙における資源開発についての明確な規定はありません。

また、1979年に採択された「月協定」は、月の資源は人類の共同の財産で、国や企業、個人の所有物にはならないと定めていますが、協定に参加しているのは十数か国にとどまり、日本やアメリカ、それに、中国やロシアなど宇宙開発を進めている主要な国は含まれていません。

宇宙の利用に関する初めてのルールとして、1967年に発効した「宇宙条約」は、日本やアメリカ、中国、ロシアなど主要な国を含め、締約国は110か国以上に上ります。

宇宙条約では、すべての国が自由に宇宙空間を探査できることを認め、特定の国が宇宙空間を自国の領土とすることを明確に禁じる一方で、宇宙における資源開発についての明確な規定はありません。

また、1979年に採択された「月協定」は、月の資源は人類の共同の財産で、国や企業、個人の所有物にはならないと定めていますが、協定に参加しているのは十数か国にとどまり、日本やアメリカ、それに、中国やロシアなど宇宙開発を進めている主要な国は含まれていません。

「アルテミス合意」には2月3日現在、日本やイギリスなど23か国が署名している一方で、中国やロシアは参加しておらず、平和的で安全な月での資源探査をどのように進めるのか、課題となっています。

〇月を目指すアメリカの思惑は

現在、アメリカが進めている宇宙開発の事業の中で、大きな注目を集めているのが「アルテミス計画」です。

アポロ計画以来、およそ50年ぶりに、有人での月探査を目指す計画で去年、計画の第一弾として、新たに開発した宇宙船と大型ロケットを使った無人での試験飛行を終えました。

今後は、2025年に宇宙飛行士が月面に降り立つことを目指して、開発が進められています。

月面では、月の南極に近い場所に着陸して、基地を築き、氷の状態で存在していると指摘されている水の探査を行って、将来、飲み水や燃料として利用できるかを探る計画です。

さらに、その先には、月を周回する新しい宇宙ステーション「ゲートウェイ」を建設し、宇宙飛行士を定期的に送り込んで、滞在できるようにする計画です。

アポロ計画以来、およそ50年ぶりに、有人での月探査を目指す計画で去年、計画の第一弾として、新たに開発した宇宙船と大型ロケットを使った無人での試験飛行を終えました。

今後は、2025年に宇宙飛行士が月面に降り立つことを目指して、開発が進められています。

月面では、月の南極に近い場所に着陸して、基地を築き、氷の状態で存在していると指摘されている水の探査を行って、将来、飲み水や燃料として利用できるかを探る計画です。

さらに、その先には、月を周回する新しい宇宙ステーション「ゲートウェイ」を建設し、宇宙飛行士を定期的に送り込んで、滞在できるようにする計画です。

一方で、地球に近い宇宙空間の利活用をめぐっては、

▽起業家のイーロン・マスク氏が率いる「スペースX」や、

▽ボーイングなどが作った「ユナイテッド・ローンチ・アライアンス」、

▽IT大手アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏の「ブルー・オリジン」などの民間企業がしのぎを削っています。

アメリカとしては、地球近くの宇宙開発は民間企業に任せ、月や火星など、さらに遠い宇宙の探査に集中することで、月の無人探査や宇宙ステーションの建設などで実績を積み上げる中国に対して優位に立ちたい考えです。

アメリカが進める「アルテミス計画」には、日本やヨーロッパなども参加していて、月面の有人探査に中国が意欲を見せる中、アメリカが主導する形で、各国との協力関係を展開しようという思惑もうかがえます。

この計画では、月を拠点として、2030年代には火星に有人着陸することも見据えています。

▽起業家のイーロン・マスク氏が率いる「スペースX」や、

▽ボーイングなどが作った「ユナイテッド・ローンチ・アライアンス」、

▽IT大手アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏の「ブルー・オリジン」などの民間企業がしのぎを削っています。

アメリカとしては、地球近くの宇宙開発は民間企業に任せ、月や火星など、さらに遠い宇宙の探査に集中することで、月の無人探査や宇宙ステーションの建設などで実績を積み上げる中国に対して優位に立ちたい考えです。

アメリカが進める「アルテミス計画」には、日本やヨーロッパなども参加していて、月面の有人探査に中国が意欲を見せる中、アメリカが主導する形で、各国との協力関係を展開しようという思惑もうかがえます。

この計画では、月を拠点として、2030年代には火星に有人着陸することも見据えています。

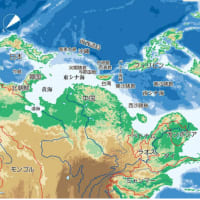

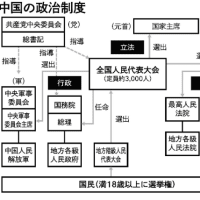

〇「宇宙強国」目指す中国 開発の現状は

中国政府は、2030年までに世界の宇宙開発をリードする「宇宙強国」を目指すという目標を掲げています。

中国が去年中に完成させた独自の宇宙ステーションは、全長30メートル余りで、「天和」という基幹施設と、2つの実験施設からなる、T字型の構造になっています。

今後、10年余りにわたって運用され、17か国の研究者らと共同でさまざまな実験を行うとしています。

地球からは見ることができない月の裏側は、地球と直接、通信することができないため、難易度が高いとされています。

さらに2020年には、「嫦娥5号」が、月で岩石などのサンプルを採取して地球に持ち帰りました。

月の岩石などの採取は、アメリカと旧ソビエトに続いて3か国目となります。

今後は、太陽の光が当たらず、水が氷の状態で存在する可能性があると指摘されている、月の南極の表面のサンプルを持ち帰るほか、月面に基地を建設するとしています

また、月の探査計画にも力を入れていて、2019年には無人の月面探査機「嫦娥4号」が、世界で初めて、月の裏側への着陸を成功させました。

さらに2020年には、「嫦娥5号」が、月で岩石などのサンプルを採取して地球に持ち帰りました。

月の岩石などの採取は、アメリカと旧ソビエトに続いて3か国目となります。

今後は、太陽の光が当たらず、水が氷の状態で存在する可能性があると指摘されている、月の南極の表面のサンプルを持ち帰るほか、月面に基地を建設するとしています。

そして、2028年ごろに火星のサンプルを採取して地球に持ち帰る計画を示しているほか、2030年ごろには、月の有人探査も行うとしています。

このほか、3年前から「中国版GPS」とも呼ばれる位置情報システム「北斗」の全世界での運用が始まっています。

中国政府は、ロシアや中東、東南アジアの国など、世界の半数以上の国で利用されているとしています。

今後は、太陽の光が当たらず、水が氷の状態で存在する可能性があると指摘されている、月の南極の表面のサンプルを持ち帰るほか、月面に基地を建設するとしています。

そして、2028年ごろに火星のサンプルを採取して地球に持ち帰る計画を示しているほか、2030年ごろには、月の有人探査も行うとしています。

このほか、3年前から「中国版GPS」とも呼ばれる位置情報システム「北斗」の全世界での運用が始まっています。

中国政府は、ロシアや中東、東南アジアの国など、世界の半数以上の国で利用されているとしています。

ただ、「北斗」は、自動運転などに利用される一方、ミサイルの誘導など、軍事面への応用と一体で開発が進められてきたと指摘されています。

中国政府は、「宇宙空間の利用は平和目的だ」と強調していますが、計画には軍が深く関わっているとされ、国際社会からは、宇宙空間の軍事利用に懸念の声も出ています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230206/k10013972761000.html

中国政府は、「宇宙空間の利用は平和目的だ」と強調していますが、計画には軍が深く関わっているとされ、国際社会からは、宇宙空間の軍事利用に懸念の声も出ています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230206/k10013972761000.html

〇NASA長官、首相と面会2023年2月7日

米航空宇宙局(NASA)のビル・ネルソン長官が6日、岸田文雄首相らを表敬訪問し、日米の宇宙協力について確認した。

長官就任後、初の来日。約1週間滞在する予定という。

日米の政府は1月、人類の月面着陸や火星探査をめざす「アルテミス計画」の連携を進める包括的な協力協定に署名した。

https://www.asahi.com/articles/DA3S15549157.htm

〇2023年2月9日更新

アメリカ航空宇宙局(NASA)ネルソン長官の筑波宇宙センター来訪

アメリカ航空宇宙局(NASA)ネルソン長官の筑波宇宙センター来訪

2023年2月7日、来日中のアメリカ航空宇宙局(NASA)ネルソン長官をJAXA山川理事長が筑波宇宙センターでお迎えしました。

「きぼう」運用管制室やX線分光撮像衛星(XRISM)など日米協力ミッションに関する施設や宇宙デブリ除去技術に関する試験設備を視察され、月探査をはじめとする幅広い分野に亘る機関間協力について意見交換しました。

https://www.jaxa.jp/projects/int/topics_j.html

https://www.jaxa.jp/projects/int/topics_j.html

〇2023年1月16日更新

「日・米宇宙協力に関する枠組協定」署名式

「日・米宇宙協力に関する枠組協定」署名式

2023年1月13日、訪米中の岸田内閣総理大臣立会いの下、林外務大臣及びブリンケン米国国務長官がアメリカ航空宇宙局(NASA)本部にて「日・米宇宙協力に関する枠組協定」に署名しました。

JAXA山川理事長及び星出宇宙飛行士も現地で署名式に立会う機会をいただきました。

同協定は、日米両国が平和的目的のための宇宙協力を行う際の基本事項を定めるもので、NASAをはじめとした米国の機関とJAXAとの協力の更なる促進及び効率性の向上につながるものです。

同協定は、日米両国が平和的目的のための宇宙協力を行う際の基本事項を定めるもので、NASAをはじめとした米国の機関とJAXAとの協力の更なる促進及び効率性の向上につながるものです。

アルテミス計画を含む日米間の宇宙協力を一層拡大するものと期待しています。

〇2023/02/07 【NASA長官】アルテミス計画含む日本との協力強化に強い期待感

来日しているNASA(=アメリカ航空宇宙局)のネルソン長官は7日、人類を月に送る「アルテミス計画」を含む、日本との宇宙分野での協力強化に強い期待感を示しました。

アメリカ大使公邸で開かれたレセプションには、宇宙飛行士の野口聡一さんやJAXA(=宇宙航空研究開発機構)の山川宏理事長、宇宙ベンチャー企業の経営者らが招かれました。

日本を訪れているNASAのネルソン長官は、「NASAの方向性を決める上で、日本は非常に大きな部分を占めている」と日本との宇宙協力の重要性を強調しました。

また、人類を月に送る「アルテミス計画」での日本との協力については「非常に興奮している」「その次は火星、そしてさらに遠くだ」と強い期待感を示しました。

一方、中国の偵察気球をアメリカ軍が撃墜したことを題材にした冗談で笑いを誘う一幕もありました。

一方、中国の偵察気球をアメリカ軍が撃墜したことを題材にした冗談で笑いを誘う一幕もありました。

NASA・ネルソン長官「この地域には、あまり友好的でない人たちもいる。実際のところ、その中には気球が大好きな人々がいる。

そして我々は気球をどう撃ち落とすか知っている」 ネルソン長官は12日まで日本に滞在し、宇宙関連企業の訪問や大学での講演などを行う予定です。 (2023年2月7日放送)-1分ーyou tube

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます