久々のブログです。

巻頭写真は、岩波「科学」1月号の巻頭を飾った「東京電力の法的整理は可能である」。

ただいま発売中です。表紙は「ノーベル賞2016」特集です。ぜひお買い上げください!

********

経産省資源エネルギー庁傘下の「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」(以下「貫徹委員会」)の「中間とりまとめ」が12月16日に決定された。「電力システム改革」の貫徹がうたわれているが、実際は「東電救済」を貫徹するというのが本当の意図だ。小委員会の下に制度設計WGと財務会計WGがつくられ、両WGの議論の結果が「中間とりまとめ」だという。

「中間」と言っても、これをパブコメ(意見募集)にかけ、1ヶ月程度の募集期間の後、意見集約がどうであろうと、正式な仕組みとされてしまう。おそらく、法律案件ではないので、経産省の政省令(告示、規則等)による制度改正で、国会議論も行われずに、この重要な制度変更が行われてしまうだろう。

▶パブコメ募集中(締め切りは1月17日)

パブコメくんのページからお入りください。

https://publiccomment.wordpress.com

原発の事故コストを全て国民負担に

制度変更の中身は、一口で言えば「原発維持温存の仕組み」だ。原発の発電コストは、これまでも放射性廃棄物の処理処分、重大事故を起こした場合の事故処理や損害賠償などを想定すると、とても他の発電方法より安価ではあり得ないという主張があった。実際に事故が引き起こされてみると、その額は想定をはるかに超えて大きく、一気に東電という大きな会社が破綻に直面し、そのことが正しく原価に反映されれば、原発の電気が競争力を失うことは明らかだ。

「中間とりまとめ」には全く数字の記述がないが、「貫徹委員会」で提示された、現在までの福島原発事故の損害額は表1のように21.5兆円である。この中には、廃炉・汚染水対策などの事故処理費用のほか、損害賠償、除染、除染土壌も含む放射能汚染物質(「指定廃棄物」と呼ばれる。)の中間貯蔵などが含まれる。8000ベクレルという、きわめて放射線が高いレベルで線を引き、それ以下は一般廃棄物とされてしまったので、実は大量の放射性廃棄物が処理免除で費用負担もゼロとなっているのだが、それでも21.5兆円である。

表1 福島原発事故の損害額

廃炉が決まっていない原発が全て再稼働すると仮定すると、年間の総発電量は3200億kWhとなる。耐用年数40年で計算すると、発電コストは1.7円/kWh上がる。実際には全原発の再稼働などできるはずもなく、かろうじて13機が再稼働を認められたと仮定すると、上昇するコストは5.8円/kWhになる。ベースを9円/kWhとしても14円/kWhを超える。

損害賠償額は、実際は青天井でもっと増える。脱原発という立場でなくても、そんな電気はそもそも買わないし、電気を買ってもらえない発電システムは、市場から退場するしかない。その当たり前のことを、ひっくり返し、この原発コストを「税金」と「送配電の費用」名目で、全て国民負担にし、原発を存続させようというのが、この中間報告の趣旨である。

「過去分」原発コストを託送料金に上乗せ

その屁理屈の最たるものが「過去分」の原発コストだ。国民に押し付ける「原発コスト」の総額は、現時点で21.5兆円だが、その内訳は表1のように「福島第一原発の廃炉・汚染水対策」に8兆円、損害賠償に7.9兆円、除染4兆円、中間貯蔵に1.6兆円となっている。

このうち「損害賠償」に充てられる費用は、今は原子力損害賠償・廃炉支援機構という仕組みを通じて、政府から東電に交付されている。貸し付けると、東電がすぐに債務超過となり倒産に至るので、交付=上げているという形だ。それを政府に実質的に返済させる仕組みとして、東電には「特別負担金」、東電含む10の原発所有事業者には「一般負担金」という名目で、実質的な返済を迫っている。

東電以外の9電力に「一般負担金」を求めるのは、原発は連帯責任という意味と、今後の事故に対する備え(保険的な意味)ということだった。ところが、ここに今回、「過去分」費用の取り忘れという論理が加わった。一般負担金は原発事故への備えなのだから、本当は3.11の事故前にも徴収しておかねばならなかったんだが忘れてたーというのだ。

原発の電気は安い安いといって推進しておいて、「いやー、コスト入れ忘れてました。今から徴収しますよ。」といって、消費者に強制的に請求書を送りつけてきた形である。本来なら原発の発電を行ってきた、発電部門の費用であり、その会社(原子力発電を持つ発電会社)にコストが上乗せされるべきところ、全員負担の名の下に、送配電部門の費用に上乗せし、全消費者の負担にしてしまった。

電気事業の費用の透明性を高めるために進められたはずの、「発電、送配電、小売」の三つを会計的にも営業的にも分離するという、電力システム改革の目的とは真逆のことを平気で行うというのだ。過去分を「一般負担金の一部」として徴収するのは、発電側の「総括原価方式」が廃止される2020年からとなる。

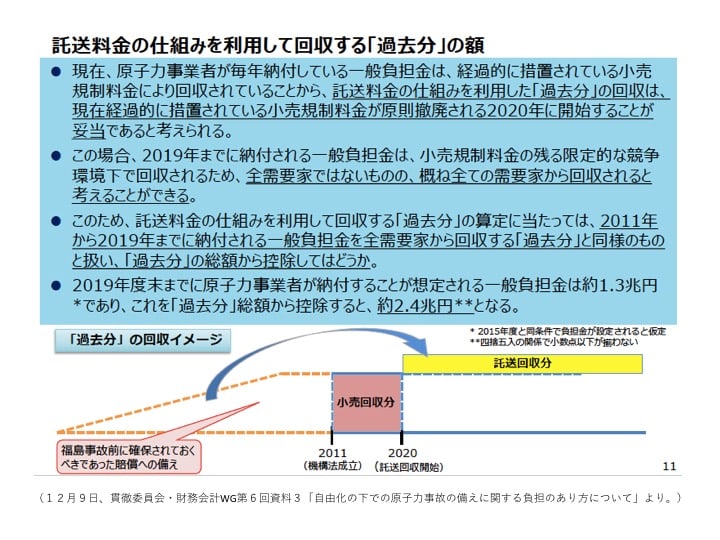

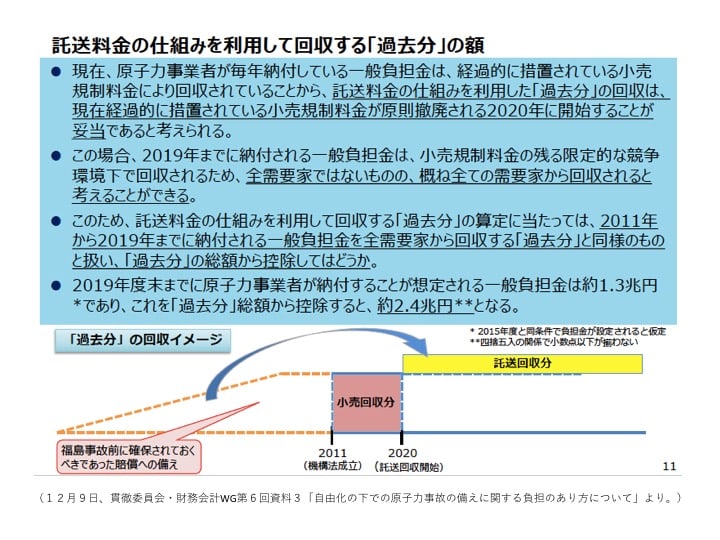

ただし、この部分の費用は2.4兆円と少ない。2.4兆円の根拠は、図1のように、一般負担金額を原発の商業運転開始時の1966年まで遡って計算し、2011年以後、2019年までに納付される予定額を引いた金額である。1966年から2019年までの総額が3.8兆円、2011年から2019年までの納付金額が1.3兆円とされ、残る2.4兆円が「未収金」として2020年度から送配電費用に上乗せされる。この徴収期間は原発の稼働期間とされる40年で、2060年まで徴収が続くことになる。図2のように、過去分(過去に原発の電気を享受した人に求める負担)と言いながら、支払う側の大部分は、今は生まれてもいない世代となる。

図1 過去分の規模

図2 託送料金に上乗せされる一般負担金(作成)

2020年以降の毎年の追加負担は600億円。中間とりまとめは600億円を根拠に、消費者の負担額は1kWhあたり0.07円(標準家庭で18円/月)としているが、実はこの絶妙に小さい金額は、電力小売事業者にとって微妙な金額である。0.07円/kWhは、他社との競争において、場合によって吸収することも有りうる金額である。こうやって実質的には、新規算入の新電力事業者に負担を肩代わりさせることを狙っているのかもしれない。

「東電の総力を挙げて」の真の意味

「中間とりまとめ」の本当の狙いは、実は微々たる額の「過去分」ではないだろう。真の狙いは、東電福島第一原発(以下「事故炉」とする。)の廃炉・汚染水対策である。表1では、この金額は2兆円から8兆円に跳ね上がっているが、増加分6兆円の根拠も定かではない。注記には、第6回東電改革・1F問題委員会において公表された「有識者ヒアリング結果報告」を引用したものとされ、経産省として評価したものではないことに留意と書かれている。そんな無責任な数字を堂々と、大きな政策変更を行うような報告書に、よくも書けたものだが、つまりこの数字は、まだまだいくらでも上ぶれする可能性があるということだ。

「貫徹委員会」に先立って設置され、秘密会で議論が行われた「東電改革・1F問題委員会」で、広瀬東電社長が求めたのは、この廃炉・汚染水対策の負担によって東電は債務超過に陥る可能性があるから、費用負担の仕組みを作ってくれということだ。それがなければ、東電は破綻するぞ!という悲鳴(もしかしたら「脅し」)だ。

東電にはすでに、損害賠償は原子力損害賠償・廃炉支援機構で、除染は1兆円の株式を担保にした政府資金、中間貯蔵は電源開発特別会計の予算がつぎ込まれている。つまり東電は1円も出さなくて良いのだ。あとは1Fの廃炉・汚染水対策の費用をどこかが肩代わりしてくれれば、東電は1F事故に関して、全くなんの負担もしなくて良くなる。損害賠償からの完全自由化!だ。その完成が、この中間とりまとめの最大目的である。

その完成を実現する「魔法の言葉」がある。「東電の総力を挙げて」という言葉だ。いかにももっともらしいが、東電は今、四つの会社に分割されている。発電部門は東電フュエル&パワー、送配電部門は東電パワーグリッド、小売部門は東電エナジーパートナー、そしてそれを統括する親会社として東電ホールディングズがある。

原発に関して言えば、発電会社のフュエル&パワーではなくホールディングズが抱えている。本来なら発電会社に置くべきだが、発電会社が事故原発を保有したら、その瞬間に倒産するだろうから、こんな変則になっているのだろうと思っていたら、とんでもない奥の手が出てきた。

ホールディングズは実質何も商いをしていないので収入もない。ホールディングズから8兆円出せと言っても無い。2020年からは発電部門と小売部門は総括原価方式が廃止され、価格競争にさらされる。事故炉の廃炉・汚染水対策費用を発電部門や小売部門に乗せると、価格競争では確実に負けることになる。そう考えると乗せるところは競争の無い送配電部門しかない。

発電部門の事故処理コストを送配電部門に付け替えることなど、本来あってはならないが、それをもっともらしく見せる言葉が「東電の総力を挙げて」という魔法の言葉だ。少しも総力を挙げていない、ただひたすら「送配電部門」にコストを転嫁しただけだ。

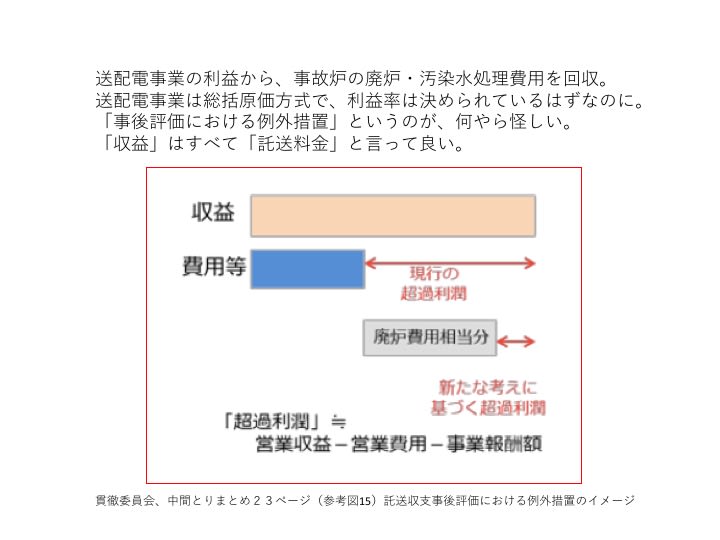

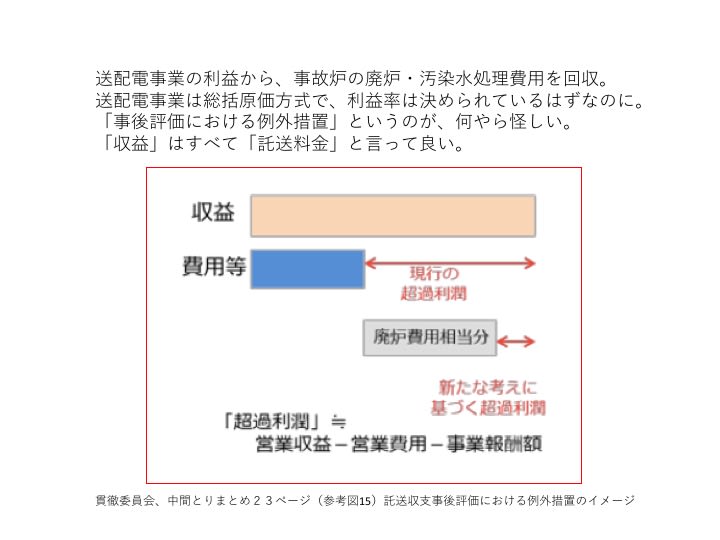

しかも、送配電部門のコストは、すべて「託送料金」に反映される。一部で託送料金からは取らないことに決めたという報道がされているが、マスコミが託送料金の仕組みを知らないだけだ。送配電会社の収入は託送料金しかない。中間とりまとめに掲げられた図3が託送料金にコスト参入しなければ費用回収はできないことを示している。収益(託送料金)の中にしっかりと廃炉費用相当分が含まれている。

図3 託送収支事後評価における例外措置のイメージ

託送料金へのコスト参入を行うには、電気事業法に基づく経産省告示(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則)で内訳として規定されることが必要だ。かつて使用済み核燃料再処理費用が参入された際には、その旨の1条が加えられ告示された。しかし法改正は必要なく、国会論議を行う場もない。当然だが、これが実現すれば、廃炉・汚染水対策は全面的に全消費者負担となる。そんな重要な政策変更を、国会議論もせずに決めようとしているのだ。

全原発の廃炉会計制度まで悪ノリ

中間とりまとめと、そこにいたる議論をわかりにくくしているのは、もう一つ全原発の廃炉会計制度まで、貫徹委員会の財務会計WGの議論に含ませたことだ。東電1Fの廃炉すなわち事故炉の処理の問題と、事故を起こしていない原発の廃炉会計がごちゃ混ぜにされている。

事故炉以外の廃炉会計制度とは、「廃炉に伴う資産の残存簿価の原価等により、一時に巨額の費用が生じる」ことで、原子力事業者が廃炉判断を躊躇することがないように、「設備の残存簿価」を廃炉後も分割して償却するためにつくられたものだ。2013年と2015年の2回にわたり、制度整備が行われているが、あくまで事故炉の廃炉とは別物だ。

この廃炉会計制度も、旧一般電気事業者の総括原価方式を前提にしているため、2020年に発電部門における総括原価方式が廃止されると使えなくなる。そこで、確実に分割して償却ができるように、2015年の廃炉会計制度検証WGにおいて、「送配電部門の料金」つまり託送料金の仕組みを利用すると決められてしまった。この時の議論が大前提になり、発電、送配電、小売の三分割を無視して、今回の貫徹委員会で「託送料金」に乗せることが妥当とされた。

これは、発電部門のコストを送配電部門に転化するという点で、「過去分」や「東電救済」と同じ問題ではあるが、制度としては全く別物であり、もちろん電力システム改革を進めることとも無縁である。むしろ電力システム改革への「逆行」をめざす「貫徹委員会」の議論の方向と一緒であるために、議論の中に投げ込まれたものである。結果として、事故炉の廃炉と一般炉の廃炉会計がごっちゃにされ、託送料金への上乗せ問題を複雑にし、解りにくくする役割を果たした。

電力システム改革ではなく東電救済の貫徹

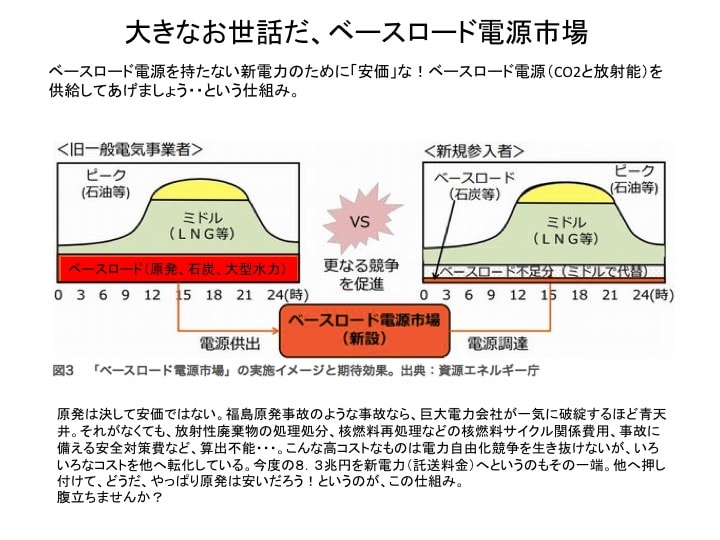

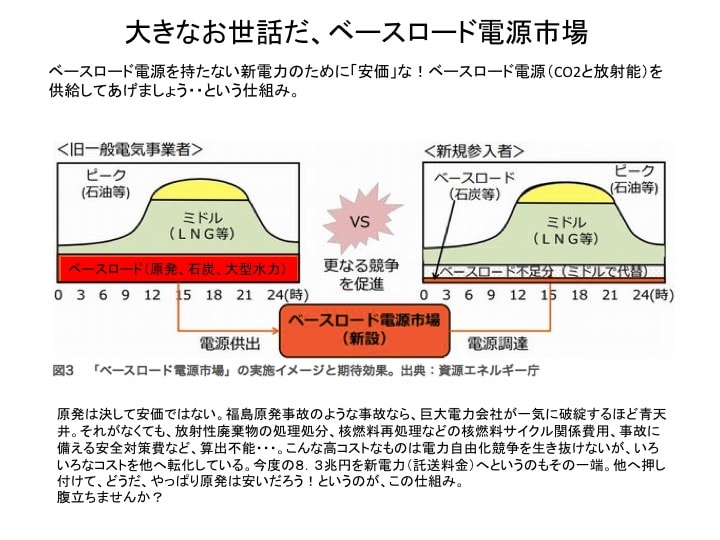

「貫徹委員会」の真の意味をご理解いただけただろうか。「電力システム改革の貫徹」とは、真の意味を隠すために、とってつけた言葉だ。一部では「ベースロード電源市場」などの新市場の創設は、新電力各社に東電救済を受け入れさせる(より詳しく言えば、「託送料金への廃炉・汚染水対策のコスト参入を認めさせる。」)ために、バーターとして用意されたとも言われている。

実は2016年度に入っての電力自由化の勢いは、東電、関西電力管内では非常に進んでいる。家庭用電力などの自由化は2%強しか進んでいないと盛んに報道されているが、高圧部門では東電20%、関電21%に達している。両大手電力は2割の需要を切り崩されているのだ。そのくらいで止まっているのは、新電力側に売る電気がなくなっているからだという見方もある。

新電力と契約している発電所の数が少ないということもあるが、もう一つが新電力の電力調達を助ける電力取引市場のシェアが極めて少ないことだ。電力取引市場に東電、関電などの旧一般電気事業者があまり電源を切り出していないという問題があるのだ。電力システム改革は、発電、送配電、小売の分離であり、そもそも旧一般電気事業者の発電部門が同じ旧一般電気事業者の小売部門にばかり電気を供給するということはあってはならない。ところが実態は、まだほとんど変わっていない。「ベースロード電源市場」は、その旧一般電気事業者からの電源切り出しを促進するためのものという説明もある。

図 ベースロード電源市場

電源切り出しの意味は、保有している発電所の電気をいったん市場に通してから供給するということだが、そもそも発電と小売を分離したのであれば、「保有している」などとは言ってはいけないはずだ。まだまだ、旧一般電気事業者の頭の中は、分離されていないのだ。

切り出しを渋る旧一般電気事業者に、一定割合の切り出しを迫るのが「ベースロード電源市場」ということになっているが、そもそも切り出しを行うのであれば現在の電力取引市場(JEPX)でも良いはずだ。なぜ特別の市場なのか特別な説明はない。2017年度から旧一般電気事業者による自主的取り組みとしてクロス・ビディング(自社供給分も含めて、取引所を介して売買する)を行うという表明もされていると「中間とりまとめ」自身が書いており、ますますベースロード電源市場の存在意味は薄れる。

「容量市場」に至っては、海外にもあまり例がなく、本当に機能するのか審議会委員からも多く疑問の声が上がっていた。電力需給調整のために普段は止めておいて、緊急時に運転するという発電所に、停止期間が長いので、電力量(kWh)に対してだけではなく、設備容量(kW)に対してお金を払おうというものである。すでに計画されている大量の石炭火力などが、仮に国際的規制などで運転制御されるようになった時に、コスト回収のためにkWあたりでお金を払ってやろうという狙いがあるのではないかと勘ぐってしまう。

「非化石価値取引市場」は実際の電気ではなく、非化石の価値、再生可能エネルギーの価値など、価値部分だけを取引する市場だ。「非化石」という名称で原発が混ぜられてしまうという懸念もあったが、「FIT価値」とか「非FIT再エネ」という選択肢も認められているので、ごちゃ混ぜになる心配はひとまずないようだ。再エネ価値証書は、すでにあるグリーン電力証書の仕組みとほとんど同じであり、それを念頭に置いたのか、「FIT価値」証書は2017年度からスタートする。「原発証書」は2019年度まで、これから制度作りだ。

これら新市場が作られる一方で、電力需給に取って待望されるリアルタイム市場は依然として2020年以降のままだ。電力システム改革の貫徹とは何やらかけ離れた「掛け声」倒れに終わりそうな可能性もある。結局、これらを並べて、本当の目的である東電救済と原発維持温存政策の煙幕とする作戦だったのではないだろうか。

原子力損害賠償法の根本的改正が先決

原発事故対策のための「過去分」負担なるものが登場するのは、事故後にできた原子力損害賠償・廃炉支援機構が、原子力事業者10社から納付させている「一般負担金」が、本来は事故前から集めておくべきものであったという「気づき」の結果らしい。

しかし、東電を破綻へと追い詰めた本当の理由は、原発事故など起こらぬという「安全神話」に立脚して、原子力損害賠償法の保険金額を、非現実的な低い金額に抑えたことである。1200億円という保険金額は、現実に(現在までに)発生した事故対策費用21.5兆円の183分の1でしかない。損害賠償を含む事故対策費用は、今後も青天井で増えていくことが予想され、すぐに200分の1になるだろう。そんなまやかしを使って、「原発は安い」と豪語していた身勝手への反省も忘れて、「過去分」とは、良くも言ったものだ。

この本当の解決策は、原子力損害賠償法の根本的改正しかない。根本的といってもそんなに難しくない。有限責任か無限責任かなどの議論も不要。1200億円の保険金額に対し、現実に起こっていることに即して金額を上げるということだ。現時点ならさしずめ25兆円だ。1年もすれば50兆円になるかも知れない。50年前には予測もつかなかった(今年は原発運転開始50周年だったのか!)、原発重大事故の損害額が明確に見えている。ある意味、当然のことである。

その結果、保険金額負担が原発の発電コストを何倍も跳ね上げようと、事実が必要であると(いや、それでも足りないと)教えてくれている。実際に日本の国家予算の4分の1に相当する保険金額の保証を引き受ける保険会社があるかは知らない。リスクを保険でカバーするのが当然とされる現在、かりに保険を引き受ける会社もないということなら、その事業は成り立たない事業ということではないだろうか。

▶パブコメ募集中(締め切りは1月17日)

1人でも多くのパブコメ提出を!

経産省にダイレクトにはこちらから

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620216013&Mode=0

巻頭写真は、岩波「科学」1月号の巻頭を飾った「東京電力の法的整理は可能である」。

ただいま発売中です。表紙は「ノーベル賞2016」特集です。ぜひお買い上げください!

********

経産省資源エネルギー庁傘下の「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」(以下「貫徹委員会」)の「中間とりまとめ」が12月16日に決定された。「電力システム改革」の貫徹がうたわれているが、実際は「東電救済」を貫徹するというのが本当の意図だ。小委員会の下に制度設計WGと財務会計WGがつくられ、両WGの議論の結果が「中間とりまとめ」だという。

「中間」と言っても、これをパブコメ(意見募集)にかけ、1ヶ月程度の募集期間の後、意見集約がどうであろうと、正式な仕組みとされてしまう。おそらく、法律案件ではないので、経産省の政省令(告示、規則等)による制度改正で、国会議論も行われずに、この重要な制度変更が行われてしまうだろう。

▶パブコメ募集中(締め切りは1月17日)

パブコメくんのページからお入りください。

https://publiccomment.wordpress.com

原発の事故コストを全て国民負担に

制度変更の中身は、一口で言えば「原発維持温存の仕組み」だ。原発の発電コストは、これまでも放射性廃棄物の処理処分、重大事故を起こした場合の事故処理や損害賠償などを想定すると、とても他の発電方法より安価ではあり得ないという主張があった。実際に事故が引き起こされてみると、その額は想定をはるかに超えて大きく、一気に東電という大きな会社が破綻に直面し、そのことが正しく原価に反映されれば、原発の電気が競争力を失うことは明らかだ。

「中間とりまとめ」には全く数字の記述がないが、「貫徹委員会」で提示された、現在までの福島原発事故の損害額は表1のように21.5兆円である。この中には、廃炉・汚染水対策などの事故処理費用のほか、損害賠償、除染、除染土壌も含む放射能汚染物質(「指定廃棄物」と呼ばれる。)の中間貯蔵などが含まれる。8000ベクレルという、きわめて放射線が高いレベルで線を引き、それ以下は一般廃棄物とされてしまったので、実は大量の放射性廃棄物が処理免除で費用負担もゼロとなっているのだが、それでも21.5兆円である。

表1 福島原発事故の損害額

廃炉が決まっていない原発が全て再稼働すると仮定すると、年間の総発電量は3200億kWhとなる。耐用年数40年で計算すると、発電コストは1.7円/kWh上がる。実際には全原発の再稼働などできるはずもなく、かろうじて13機が再稼働を認められたと仮定すると、上昇するコストは5.8円/kWhになる。ベースを9円/kWhとしても14円/kWhを超える。

損害賠償額は、実際は青天井でもっと増える。脱原発という立場でなくても、そんな電気はそもそも買わないし、電気を買ってもらえない発電システムは、市場から退場するしかない。その当たり前のことを、ひっくり返し、この原発コストを「税金」と「送配電の費用」名目で、全て国民負担にし、原発を存続させようというのが、この中間報告の趣旨である。

「過去分」原発コストを託送料金に上乗せ

その屁理屈の最たるものが「過去分」の原発コストだ。国民に押し付ける「原発コスト」の総額は、現時点で21.5兆円だが、その内訳は表1のように「福島第一原発の廃炉・汚染水対策」に8兆円、損害賠償に7.9兆円、除染4兆円、中間貯蔵に1.6兆円となっている。

このうち「損害賠償」に充てられる費用は、今は原子力損害賠償・廃炉支援機構という仕組みを通じて、政府から東電に交付されている。貸し付けると、東電がすぐに債務超過となり倒産に至るので、交付=上げているという形だ。それを政府に実質的に返済させる仕組みとして、東電には「特別負担金」、東電含む10の原発所有事業者には「一般負担金」という名目で、実質的な返済を迫っている。

東電以外の9電力に「一般負担金」を求めるのは、原発は連帯責任という意味と、今後の事故に対する備え(保険的な意味)ということだった。ところが、ここに今回、「過去分」費用の取り忘れという論理が加わった。一般負担金は原発事故への備えなのだから、本当は3.11の事故前にも徴収しておかねばならなかったんだが忘れてたーというのだ。

原発の電気は安い安いといって推進しておいて、「いやー、コスト入れ忘れてました。今から徴収しますよ。」といって、消費者に強制的に請求書を送りつけてきた形である。本来なら原発の発電を行ってきた、発電部門の費用であり、その会社(原子力発電を持つ発電会社)にコストが上乗せされるべきところ、全員負担の名の下に、送配電部門の費用に上乗せし、全消費者の負担にしてしまった。

電気事業の費用の透明性を高めるために進められたはずの、「発電、送配電、小売」の三つを会計的にも営業的にも分離するという、電力システム改革の目的とは真逆のことを平気で行うというのだ。過去分を「一般負担金の一部」として徴収するのは、発電側の「総括原価方式」が廃止される2020年からとなる。

ただし、この部分の費用は2.4兆円と少ない。2.4兆円の根拠は、図1のように、一般負担金額を原発の商業運転開始時の1966年まで遡って計算し、2011年以後、2019年までに納付される予定額を引いた金額である。1966年から2019年までの総額が3.8兆円、2011年から2019年までの納付金額が1.3兆円とされ、残る2.4兆円が「未収金」として2020年度から送配電費用に上乗せされる。この徴収期間は原発の稼働期間とされる40年で、2060年まで徴収が続くことになる。図2のように、過去分(過去に原発の電気を享受した人に求める負担)と言いながら、支払う側の大部分は、今は生まれてもいない世代となる。

図1 過去分の規模

図2 託送料金に上乗せされる一般負担金(作成)

2020年以降の毎年の追加負担は600億円。中間とりまとめは600億円を根拠に、消費者の負担額は1kWhあたり0.07円(標準家庭で18円/月)としているが、実はこの絶妙に小さい金額は、電力小売事業者にとって微妙な金額である。0.07円/kWhは、他社との競争において、場合によって吸収することも有りうる金額である。こうやって実質的には、新規算入の新電力事業者に負担を肩代わりさせることを狙っているのかもしれない。

「東電の総力を挙げて」の真の意味

「中間とりまとめ」の本当の狙いは、実は微々たる額の「過去分」ではないだろう。真の狙いは、東電福島第一原発(以下「事故炉」とする。)の廃炉・汚染水対策である。表1では、この金額は2兆円から8兆円に跳ね上がっているが、増加分6兆円の根拠も定かではない。注記には、第6回東電改革・1F問題委員会において公表された「有識者ヒアリング結果報告」を引用したものとされ、経産省として評価したものではないことに留意と書かれている。そんな無責任な数字を堂々と、大きな政策変更を行うような報告書に、よくも書けたものだが、つまりこの数字は、まだまだいくらでも上ぶれする可能性があるということだ。

「貫徹委員会」に先立って設置され、秘密会で議論が行われた「東電改革・1F問題委員会」で、広瀬東電社長が求めたのは、この廃炉・汚染水対策の負担によって東電は債務超過に陥る可能性があるから、費用負担の仕組みを作ってくれということだ。それがなければ、東電は破綻するぞ!という悲鳴(もしかしたら「脅し」)だ。

東電にはすでに、損害賠償は原子力損害賠償・廃炉支援機構で、除染は1兆円の株式を担保にした政府資金、中間貯蔵は電源開発特別会計の予算がつぎ込まれている。つまり東電は1円も出さなくて良いのだ。あとは1Fの廃炉・汚染水対策の費用をどこかが肩代わりしてくれれば、東電は1F事故に関して、全くなんの負担もしなくて良くなる。損害賠償からの完全自由化!だ。その完成が、この中間とりまとめの最大目的である。

その完成を実現する「魔法の言葉」がある。「東電の総力を挙げて」という言葉だ。いかにももっともらしいが、東電は今、四つの会社に分割されている。発電部門は東電フュエル&パワー、送配電部門は東電パワーグリッド、小売部門は東電エナジーパートナー、そしてそれを統括する親会社として東電ホールディングズがある。

原発に関して言えば、発電会社のフュエル&パワーではなくホールディングズが抱えている。本来なら発電会社に置くべきだが、発電会社が事故原発を保有したら、その瞬間に倒産するだろうから、こんな変則になっているのだろうと思っていたら、とんでもない奥の手が出てきた。

ホールディングズは実質何も商いをしていないので収入もない。ホールディングズから8兆円出せと言っても無い。2020年からは発電部門と小売部門は総括原価方式が廃止され、価格競争にさらされる。事故炉の廃炉・汚染水対策費用を発電部門や小売部門に乗せると、価格競争では確実に負けることになる。そう考えると乗せるところは競争の無い送配電部門しかない。

発電部門の事故処理コストを送配電部門に付け替えることなど、本来あってはならないが、それをもっともらしく見せる言葉が「東電の総力を挙げて」という魔法の言葉だ。少しも総力を挙げていない、ただひたすら「送配電部門」にコストを転嫁しただけだ。

しかも、送配電部門のコストは、すべて「託送料金」に反映される。一部で託送料金からは取らないことに決めたという報道がされているが、マスコミが託送料金の仕組みを知らないだけだ。送配電会社の収入は託送料金しかない。中間とりまとめに掲げられた図3が託送料金にコスト参入しなければ費用回収はできないことを示している。収益(託送料金)の中にしっかりと廃炉費用相当分が含まれている。

図3 託送収支事後評価における例外措置のイメージ

託送料金へのコスト参入を行うには、電気事業法に基づく経産省告示(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則)で内訳として規定されることが必要だ。かつて使用済み核燃料再処理費用が参入された際には、その旨の1条が加えられ告示された。しかし法改正は必要なく、国会論議を行う場もない。当然だが、これが実現すれば、廃炉・汚染水対策は全面的に全消費者負担となる。そんな重要な政策変更を、国会議論もせずに決めようとしているのだ。

全原発の廃炉会計制度まで悪ノリ

中間とりまとめと、そこにいたる議論をわかりにくくしているのは、もう一つ全原発の廃炉会計制度まで、貫徹委員会の財務会計WGの議論に含ませたことだ。東電1Fの廃炉すなわち事故炉の処理の問題と、事故を起こしていない原発の廃炉会計がごちゃ混ぜにされている。

事故炉以外の廃炉会計制度とは、「廃炉に伴う資産の残存簿価の原価等により、一時に巨額の費用が生じる」ことで、原子力事業者が廃炉判断を躊躇することがないように、「設備の残存簿価」を廃炉後も分割して償却するためにつくられたものだ。2013年と2015年の2回にわたり、制度整備が行われているが、あくまで事故炉の廃炉とは別物だ。

この廃炉会計制度も、旧一般電気事業者の総括原価方式を前提にしているため、2020年に発電部門における総括原価方式が廃止されると使えなくなる。そこで、確実に分割して償却ができるように、2015年の廃炉会計制度検証WGにおいて、「送配電部門の料金」つまり託送料金の仕組みを利用すると決められてしまった。この時の議論が大前提になり、発電、送配電、小売の三分割を無視して、今回の貫徹委員会で「託送料金」に乗せることが妥当とされた。

これは、発電部門のコストを送配電部門に転化するという点で、「過去分」や「東電救済」と同じ問題ではあるが、制度としては全く別物であり、もちろん電力システム改革を進めることとも無縁である。むしろ電力システム改革への「逆行」をめざす「貫徹委員会」の議論の方向と一緒であるために、議論の中に投げ込まれたものである。結果として、事故炉の廃炉と一般炉の廃炉会計がごっちゃにされ、託送料金への上乗せ問題を複雑にし、解りにくくする役割を果たした。

電力システム改革ではなく東電救済の貫徹

「貫徹委員会」の真の意味をご理解いただけただろうか。「電力システム改革の貫徹」とは、真の意味を隠すために、とってつけた言葉だ。一部では「ベースロード電源市場」などの新市場の創設は、新電力各社に東電救済を受け入れさせる(より詳しく言えば、「託送料金への廃炉・汚染水対策のコスト参入を認めさせる。」)ために、バーターとして用意されたとも言われている。

実は2016年度に入っての電力自由化の勢いは、東電、関西電力管内では非常に進んでいる。家庭用電力などの自由化は2%強しか進んでいないと盛んに報道されているが、高圧部門では東電20%、関電21%に達している。両大手電力は2割の需要を切り崩されているのだ。そのくらいで止まっているのは、新電力側に売る電気がなくなっているからだという見方もある。

新電力と契約している発電所の数が少ないということもあるが、もう一つが新電力の電力調達を助ける電力取引市場のシェアが極めて少ないことだ。電力取引市場に東電、関電などの旧一般電気事業者があまり電源を切り出していないという問題があるのだ。電力システム改革は、発電、送配電、小売の分離であり、そもそも旧一般電気事業者の発電部門が同じ旧一般電気事業者の小売部門にばかり電気を供給するということはあってはならない。ところが実態は、まだほとんど変わっていない。「ベースロード電源市場」は、その旧一般電気事業者からの電源切り出しを促進するためのものという説明もある。

図 ベースロード電源市場

電源切り出しの意味は、保有している発電所の電気をいったん市場に通してから供給するということだが、そもそも発電と小売を分離したのであれば、「保有している」などとは言ってはいけないはずだ。まだまだ、旧一般電気事業者の頭の中は、分離されていないのだ。

切り出しを渋る旧一般電気事業者に、一定割合の切り出しを迫るのが「ベースロード電源市場」ということになっているが、そもそも切り出しを行うのであれば現在の電力取引市場(JEPX)でも良いはずだ。なぜ特別の市場なのか特別な説明はない。2017年度から旧一般電気事業者による自主的取り組みとしてクロス・ビディング(自社供給分も含めて、取引所を介して売買する)を行うという表明もされていると「中間とりまとめ」自身が書いており、ますますベースロード電源市場の存在意味は薄れる。

「容量市場」に至っては、海外にもあまり例がなく、本当に機能するのか審議会委員からも多く疑問の声が上がっていた。電力需給調整のために普段は止めておいて、緊急時に運転するという発電所に、停止期間が長いので、電力量(kWh)に対してだけではなく、設備容量(kW)に対してお金を払おうというものである。すでに計画されている大量の石炭火力などが、仮に国際的規制などで運転制御されるようになった時に、コスト回収のためにkWあたりでお金を払ってやろうという狙いがあるのではないかと勘ぐってしまう。

「非化石価値取引市場」は実際の電気ではなく、非化石の価値、再生可能エネルギーの価値など、価値部分だけを取引する市場だ。「非化石」という名称で原発が混ぜられてしまうという懸念もあったが、「FIT価値」とか「非FIT再エネ」という選択肢も認められているので、ごちゃ混ぜになる心配はひとまずないようだ。再エネ価値証書は、すでにあるグリーン電力証書の仕組みとほとんど同じであり、それを念頭に置いたのか、「FIT価値」証書は2017年度からスタートする。「原発証書」は2019年度まで、これから制度作りだ。

これら新市場が作られる一方で、電力需給に取って待望されるリアルタイム市場は依然として2020年以降のままだ。電力システム改革の貫徹とは何やらかけ離れた「掛け声」倒れに終わりそうな可能性もある。結局、これらを並べて、本当の目的である東電救済と原発維持温存政策の煙幕とする作戦だったのではないだろうか。

原子力損害賠償法の根本的改正が先決

原発事故対策のための「過去分」負担なるものが登場するのは、事故後にできた原子力損害賠償・廃炉支援機構が、原子力事業者10社から納付させている「一般負担金」が、本来は事故前から集めておくべきものであったという「気づき」の結果らしい。

しかし、東電を破綻へと追い詰めた本当の理由は、原発事故など起こらぬという「安全神話」に立脚して、原子力損害賠償法の保険金額を、非現実的な低い金額に抑えたことである。1200億円という保険金額は、現実に(現在までに)発生した事故対策費用21.5兆円の183分の1でしかない。損害賠償を含む事故対策費用は、今後も青天井で増えていくことが予想され、すぐに200分の1になるだろう。そんなまやかしを使って、「原発は安い」と豪語していた身勝手への反省も忘れて、「過去分」とは、良くも言ったものだ。

この本当の解決策は、原子力損害賠償法の根本的改正しかない。根本的といってもそんなに難しくない。有限責任か無限責任かなどの議論も不要。1200億円の保険金額に対し、現実に起こっていることに即して金額を上げるということだ。現時点ならさしずめ25兆円だ。1年もすれば50兆円になるかも知れない。50年前には予測もつかなかった(今年は原発運転開始50周年だったのか!)、原発重大事故の損害額が明確に見えている。ある意味、当然のことである。

その結果、保険金額負担が原発の発電コストを何倍も跳ね上げようと、事実が必要であると(いや、それでも足りないと)教えてくれている。実際に日本の国家予算の4分の1に相当する保険金額の保証を引き受ける保険会社があるかは知らない。リスクを保険でカバーするのが当然とされる現在、かりに保険を引き受ける会社もないということなら、その事業は成り立たない事業ということではないだろうか。

▶パブコメ募集中(締め切りは1月17日)

1人でも多くのパブコメ提出を!

経産省にダイレクトにはこちらから

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620216013&Mode=0

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます