見世野庵は上天満江戸屋一統の寺尾家の墓守り庵である。1)→写1 そこの墓地(井源寺の400m西の丘)におまいりし調べさせていただいた(9月6日、19日)。高さ4m超の五輪卒塔婆が建ち、その右脇に「乳母の墓」がある。→写2

五輪卒塔婆

為故寺尾嘉兵衛宅清三百週年記念供養塔

昭和53年8月吉日 施主子孫一統建之 (1978)

六大無礙常瑜伽 四種曼荼各不離 三密加持速疾顕 重々帝網名即身

乳母の墓 寺尾嘉兵衛宅清幼時の恩人を偲ぶ

五輪卒塔婆は、江戸屋一統寺尾家の祖である寺尾嘉兵衛宅清の300周年記念の供養塔である。家紋は日の丸三つ扇である。塔には、「即身成仏義」に出る偈(げ 仏の徳をたたえた韻文体の経文)が刻まれている。2)

「ろくだいむげじょうゆが ししゅまんだかくふり さんみつかじそくしっけん じゅうじゅうたいもうみょうそくしん」[ 六大(地・水・火・風・空・識)は無礙(むげ)にして常に瑜伽(ゆが)である。四種の曼荼羅は各々離れず関係を持ち、三密を加持すれば速やかに顕れ、帝網の如く無尽に働く、これを即身と名付ける ]

江戸屋一統は結束が堅く、年に1回集まって先祖の法要供養をしている。

1. 江戸屋一統の人から聞いた話では、「天正の陣(1585)の時、寺尾九兵衛の先祖の家人が渋柿城主薦田氏の子の乳母となっていて、落城の際その子を天満村に連れてきて、寺尾家で育て、成人した後、寺尾家の分家として独立させた。その後裔が江戸屋一統にあたる。」とのことである。五輪卒塔婆と乳母の墓の存在からみると、この話はほぼ史実だと納得する。寺尾嘉兵衛宅清は、その時の幼子である。寺尾嘉兵衛の年齢をチェックすると、没年は(1978-300=1678)延宝6年となる。幼子が天正13年(1585)生まれとすると(1678-1585+1=)享年94となる。あり得る。

この史実から、天正13年(1585)には、寺尾家は薦田家と交流があり、天満村で力を持っていたことが分る。そして寺尾家は天正の陣より前に天満村に住んで居たという証拠であり、また秀吉側ではないと分る。

天正の陣の頃の家主は、初代寺尾九兵衛の父(または祖父)であったと推測する。そして寺尾家は天正13年より2~3世代位前に天満村に来たのではないかと推測する。(20年×(2~3)=(40~60)年即ち1585-(40~60)=)1525~1545年頃となる。

2. 豊臣秀吉の四国攻めの命を受けた小早川隆景軍によって西条の野々市原の合戦(天正の陣)で討死したのは、渋柿城主薦田市之丞国行であることは、予陽河野家譜、澄水記、天正陣実記で示されている。3)4)5)6)7)8) 薦田治部進義清としたものがあるが、渋柿城主であった義清は、天授5年(1379)に北朝方の細川頼之氏との戦いで南朝方の河野氏と共に戦い、討死しており、時代が200年も違うので、これは誤りである。

よって、寺尾嘉兵衛宅清は、渋柿城主薦田市之丞国行の子の可能性が高い。

3. 一方、江戸屋一統の墓碑の中に次の銘文を見つけた。

故寺尾百太郎翁夫妻之墓

「故寺尾百太郎翁考篤次之嫡男而小林渋柿城主薦田備中守之末裔也」

寺尾百太郎翁(昭和14年9月6日没 行年80才)は、明治39年(1906)に柑橘栽培を始めて、天満の蜜柑栽培の礎を築いた。9)翁の墓碑に「小林渋柿城主薦田備中守の末裔なり」の銘文がある。これはすなわち寺尾嘉兵衛宅清は、薦田備中守の子であるということである。

そこで、薦田備中守について調べると、薦田備中守は、天正の陣の当時、土居畑野の中尾城主薦田備中守儀定のことである。小林の渋柿城主と同族である。小林渋柿城は、天満神社から直線距離にして4km南東にあり、畑野中尾城は、天満神社から直線距離にして5km南にある。

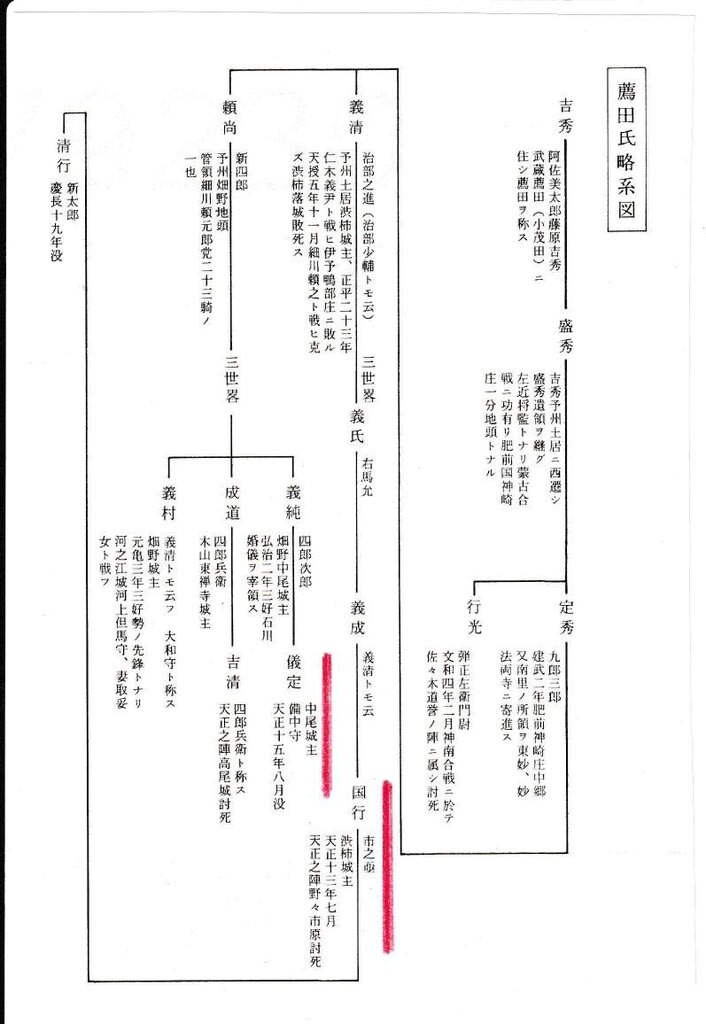

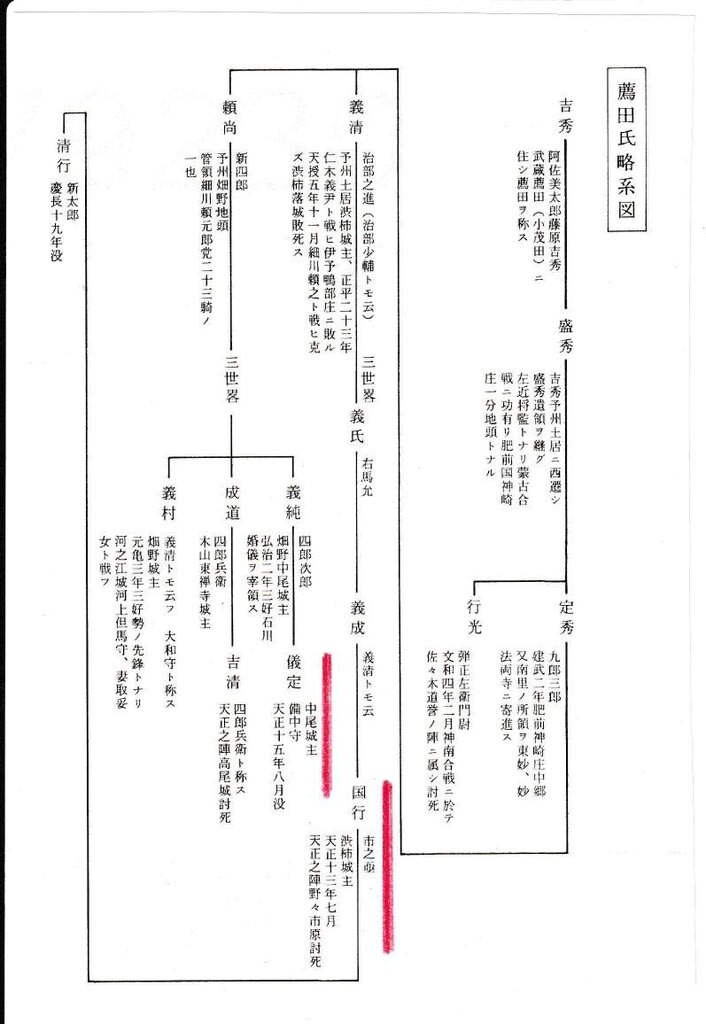

ここから話が複雑であるので、薦田錦一作成の薦田氏略系図によることにする。10)→図1

儀定の没年は天正15年8月とあり、天正の陣の2年後である。儀定のいとこの四郎兵衛吉清が、天正の陣で高尾城討死した。儀定は、天正の陣で中尾城から追われて、幼子がいれば、運良くどこかに逃れたかもしれない。その幼子らが戦いの前に、渋柿城に集められていたかもしれない。

ただ、墓碑の「小林渋柿城主薦田備中守」という書き方は、上記の系図とは異なる。薦田備中守を立てるなら、畑野中尾城主薦田備中守と書かれるべきであるが、渋柿城主としたのは何か根拠があるのであろう。300周年記念の供養をしたということは、寺尾嘉兵衛宅清の位牌か過去帳で没年や出自が分っているのかもしれない。

筆者には、寺尾嘉兵衛宅清が、小林渋柿城主薦田市之丞国行の子か、畑野中尾城主薦田備中守儀定の子かをはっきりすることはできない。いづれにしても薦田氏の血を引いた子であることは、寺尾家の示した処遇から間違いないと思われる。

まとめ

初代寺尾九兵衛の父(または祖父)は、天正陣の時天満村に住み 薦田氏の幼子を守り育てた。その幼子が上天満の江戸屋一統の寺尾家の祖である。

江戸屋一統の4人の方々にお話を伺いました。暁雨館の石川様には渋柿城主についてヒントを頂きました。皆様にお礼申しあげます。

注 引用文献

1. 「天満・天神学問の里めぐり」51番「天満の仏像 見世野庵の地蔵菩薩」→写1

2. ホームページ web.「石造美術の偈頌(げじゅ)」>ろ

3. ホームページ「四国中央市立小富士小学校」>小富士の歴史と風景>薦田義清墓所(薦田神社)

4. 「澄水記」(宝蓮寺尊清法師著 貞享元年1684)国会図書館デジタルコレクション「四国史料集」の中にあり。p382(山本大校注1966 人物往来社)

「畑野の城に薦田四郎兵衛、渋柿の城に薦田市之丞--」とあり。

5. 「予陽河野家譜」巻6(天正15年までの河野家譜)「渋柿城主薦田市之允(じょう)」とあり。

6. 「天正陣実記」(海部光顕写1856)中萩古文書を読む会の現代文訳(解読 松本俊清 1991)

「畑野の城に薦田右兵衛吉清-----渋柿の城には薦田市助-----」とあり。

7. 日野和煦「西條誌」(1842)には、「天正陣実記には渋柿城主薦田市之丞国行」とあり。

8. 信藤英敏「川之江の城と武将」(1970)「渋柿城主薦田市之丞国行」とあり。

9. 「天神・天満学問の里めぐり」66番「天満の先人 寺尾百太郎(1859-1939)」

10. 薦田錦一「武蔵七党児玉党 薦田氏の展開」(昭和56 1981)国会図書館デジタルコレクション

巻頭に略系図→図1

p9に「薦田氏は徽証に乏しいが、伊予土居に西遷した幕府御家人であり、児玉庄大夫家弘の後裔で、南北朝時代既に東予の豪族であった。」とある。先祖は武蔵薦田(埼玉県児玉郡美里町小茂田)に住し、薦田と称す。

p61に 引用した「天正之陣実記」には「高尾城へ入城した軍将は、-----畑野城主=木山砦東禅寺城主薦田四郎兵衛吉清-----畑野中尾城主薦田備中守儀定-----渋柿城主薦田市之丞国行-----」とあり。

写1 「天満・天神学問の里めぐり」51番「天満の仏像 見世野庵の地蔵菩薩」

写2 寺尾嘉兵衛宅清三百週年記念供養塔と乳母の墓

図1 薦田氏略系図(薦田錦一「武蔵七党児玉党 薦田氏の展開」より)

五輪卒塔婆

為故寺尾嘉兵衛宅清三百週年記念供養塔

昭和53年8月吉日 施主子孫一統建之 (1978)

六大無礙常瑜伽 四種曼荼各不離 三密加持速疾顕 重々帝網名即身

乳母の墓 寺尾嘉兵衛宅清幼時の恩人を偲ぶ

五輪卒塔婆は、江戸屋一統寺尾家の祖である寺尾嘉兵衛宅清の300周年記念の供養塔である。家紋は日の丸三つ扇である。塔には、「即身成仏義」に出る偈(げ 仏の徳をたたえた韻文体の経文)が刻まれている。2)

「ろくだいむげじょうゆが ししゅまんだかくふり さんみつかじそくしっけん じゅうじゅうたいもうみょうそくしん」[ 六大(地・水・火・風・空・識)は無礙(むげ)にして常に瑜伽(ゆが)である。四種の曼荼羅は各々離れず関係を持ち、三密を加持すれば速やかに顕れ、帝網の如く無尽に働く、これを即身と名付ける ]

江戸屋一統は結束が堅く、年に1回集まって先祖の法要供養をしている。

1. 江戸屋一統の人から聞いた話では、「天正の陣(1585)の時、寺尾九兵衛の先祖の家人が渋柿城主薦田氏の子の乳母となっていて、落城の際その子を天満村に連れてきて、寺尾家で育て、成人した後、寺尾家の分家として独立させた。その後裔が江戸屋一統にあたる。」とのことである。五輪卒塔婆と乳母の墓の存在からみると、この話はほぼ史実だと納得する。寺尾嘉兵衛宅清は、その時の幼子である。寺尾嘉兵衛の年齢をチェックすると、没年は(1978-300=1678)延宝6年となる。幼子が天正13年(1585)生まれとすると(1678-1585+1=)享年94となる。あり得る。

この史実から、天正13年(1585)には、寺尾家は薦田家と交流があり、天満村で力を持っていたことが分る。そして寺尾家は天正の陣より前に天満村に住んで居たという証拠であり、また秀吉側ではないと分る。

天正の陣の頃の家主は、初代寺尾九兵衛の父(または祖父)であったと推測する。そして寺尾家は天正13年より2~3世代位前に天満村に来たのではないかと推測する。(20年×(2~3)=(40~60)年即ち1585-(40~60)=)1525~1545年頃となる。

2. 豊臣秀吉の四国攻めの命を受けた小早川隆景軍によって西条の野々市原の合戦(天正の陣)で討死したのは、渋柿城主薦田市之丞国行であることは、予陽河野家譜、澄水記、天正陣実記で示されている。3)4)5)6)7)8) 薦田治部進義清としたものがあるが、渋柿城主であった義清は、天授5年(1379)に北朝方の細川頼之氏との戦いで南朝方の河野氏と共に戦い、討死しており、時代が200年も違うので、これは誤りである。

よって、寺尾嘉兵衛宅清は、渋柿城主薦田市之丞国行の子の可能性が高い。

3. 一方、江戸屋一統の墓碑の中に次の銘文を見つけた。

故寺尾百太郎翁夫妻之墓

「故寺尾百太郎翁考篤次之嫡男而小林渋柿城主薦田備中守之末裔也」

寺尾百太郎翁(昭和14年9月6日没 行年80才)は、明治39年(1906)に柑橘栽培を始めて、天満の蜜柑栽培の礎を築いた。9)翁の墓碑に「小林渋柿城主薦田備中守の末裔なり」の銘文がある。これはすなわち寺尾嘉兵衛宅清は、薦田備中守の子であるということである。

そこで、薦田備中守について調べると、薦田備中守は、天正の陣の当時、土居畑野の中尾城主薦田備中守儀定のことである。小林の渋柿城主と同族である。小林渋柿城は、天満神社から直線距離にして4km南東にあり、畑野中尾城は、天満神社から直線距離にして5km南にある。

ここから話が複雑であるので、薦田錦一作成の薦田氏略系図によることにする。10)→図1

儀定の没年は天正15年8月とあり、天正の陣の2年後である。儀定のいとこの四郎兵衛吉清が、天正の陣で高尾城討死した。儀定は、天正の陣で中尾城から追われて、幼子がいれば、運良くどこかに逃れたかもしれない。その幼子らが戦いの前に、渋柿城に集められていたかもしれない。

ただ、墓碑の「小林渋柿城主薦田備中守」という書き方は、上記の系図とは異なる。薦田備中守を立てるなら、畑野中尾城主薦田備中守と書かれるべきであるが、渋柿城主としたのは何か根拠があるのであろう。300周年記念の供養をしたということは、寺尾嘉兵衛宅清の位牌か過去帳で没年や出自が分っているのかもしれない。

筆者には、寺尾嘉兵衛宅清が、小林渋柿城主薦田市之丞国行の子か、畑野中尾城主薦田備中守儀定の子かをはっきりすることはできない。いづれにしても薦田氏の血を引いた子であることは、寺尾家の示した処遇から間違いないと思われる。

まとめ

初代寺尾九兵衛の父(または祖父)は、天正陣の時天満村に住み 薦田氏の幼子を守り育てた。その幼子が上天満の江戸屋一統の寺尾家の祖である。

江戸屋一統の4人の方々にお話を伺いました。暁雨館の石川様には渋柿城主についてヒントを頂きました。皆様にお礼申しあげます。

注 引用文献

1. 「天満・天神学問の里めぐり」51番「天満の仏像 見世野庵の地蔵菩薩」→写1

2. ホームページ web.「石造美術の偈頌(げじゅ)」>ろ

3. ホームページ「四国中央市立小富士小学校」>小富士の歴史と風景>薦田義清墓所(薦田神社)

4. 「澄水記」(宝蓮寺尊清法師著 貞享元年1684)国会図書館デジタルコレクション「四国史料集」の中にあり。p382(山本大校注1966 人物往来社)

「畑野の城に薦田四郎兵衛、渋柿の城に薦田市之丞--」とあり。

5. 「予陽河野家譜」巻6(天正15年までの河野家譜)「渋柿城主薦田市之允(じょう)」とあり。

6. 「天正陣実記」(海部光顕写1856)中萩古文書を読む会の現代文訳(解読 松本俊清 1991)

「畑野の城に薦田右兵衛吉清-----渋柿の城には薦田市助-----」とあり。

7. 日野和煦「西條誌」(1842)には、「天正陣実記には渋柿城主薦田市之丞国行」とあり。

8. 信藤英敏「川之江の城と武将」(1970)「渋柿城主薦田市之丞国行」とあり。

9. 「天神・天満学問の里めぐり」66番「天満の先人 寺尾百太郎(1859-1939)」

10. 薦田錦一「武蔵七党児玉党 薦田氏の展開」(昭和56 1981)国会図書館デジタルコレクション

巻頭に略系図→図1

p9に「薦田氏は徽証に乏しいが、伊予土居に西遷した幕府御家人であり、児玉庄大夫家弘の後裔で、南北朝時代既に東予の豪族であった。」とある。先祖は武蔵薦田(埼玉県児玉郡美里町小茂田)に住し、薦田と称す。

p61に 引用した「天正之陣実記」には「高尾城へ入城した軍将は、-----畑野城主=木山砦東禅寺城主薦田四郎兵衛吉清-----畑野中尾城主薦田備中守儀定-----渋柿城主薦田市之丞国行-----」とあり。

写1 「天満・天神学問の里めぐり」51番「天満の仏像 見世野庵の地蔵菩薩」

写2 寺尾嘉兵衛宅清三百週年記念供養塔と乳母の墓

図1 薦田氏略系図(薦田錦一「武蔵七党児玉党 薦田氏の展開」より)