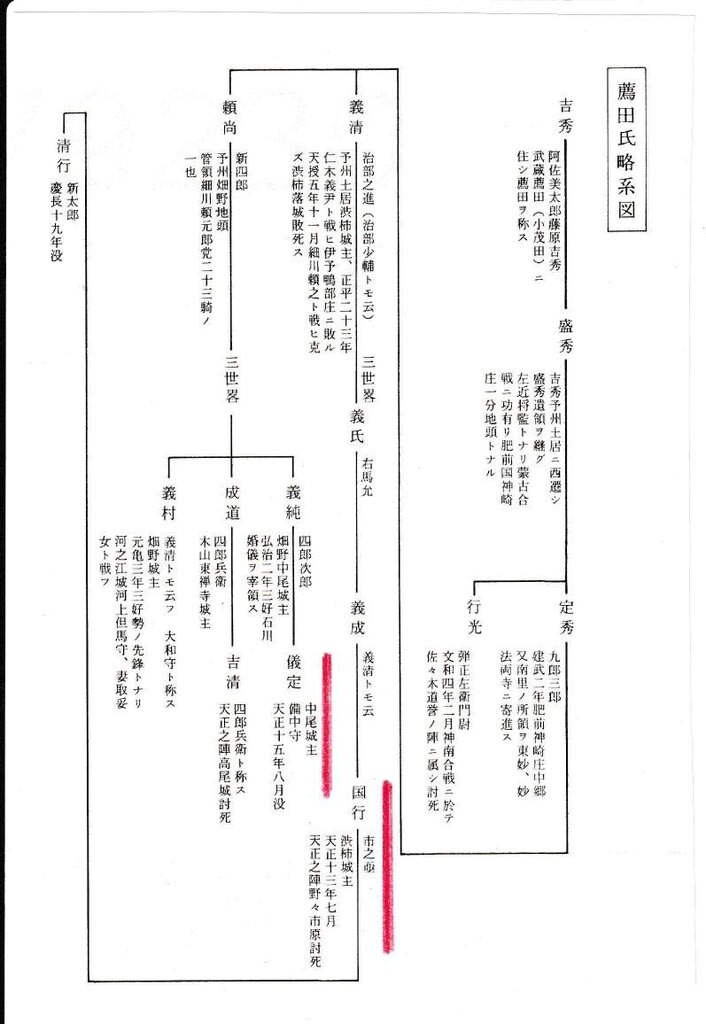

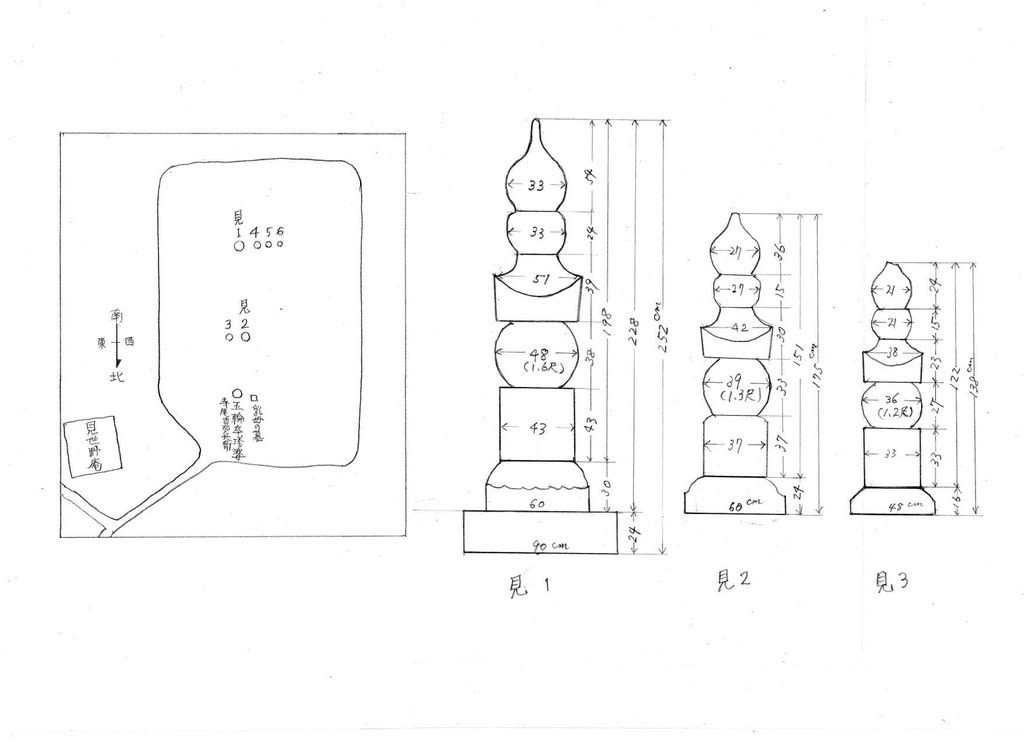

別子銅山と関わりのあった五代、六代寺尾九兵衛の墓碑を2年間探してきたが、発見できなかった。ところが上天満江戸屋一統の寺尾家の墓守り庵である見世野庵のある墓地(以下見世野墓地と呼ぶ)にお参りして(2024.9.6)、発見があった。墓地中央奥(南側)には、天満村で最大と思われる古い五輪塔があったのである。天満村大庄屋寺尾九兵衛当主より大きな五輪塔を他の人は格式上建てられなかったと推測するので、この五輪塔は、繁栄した五代か六代の墓碑の可能性が高いと思った。刻字はほとんど読めず、地輪のどの面に戒名が書かれているかもわからなかった。これより少し小さく、刻字が読めない五輪塔が他に5基あり、合計6基は、丁重な配置がなされお祀りされていた。→図

主な3基の大きさを計測した。→図

見1は、最も大きく、水輪(玉)の径48cm(1.6尺)、高さ(五輪+上台=)228cmであった。観音堂墓地の観5の五輪塔(二代貞清)玉径45cm(1.5尺)高さ(五輪+上台=)183cmより一回り大きい。6基の五輪塔は、観音堂墓地のものより、刻字が風化していてよく読めない。石材の違い、彫った石工の違いが出たのだろうか。

見1,2,3の地輪の各面を写真に撮り、判読できそうな刻字を探し、四代~八代寺尾九兵衛の戒名と比べた。見1にわずかな刻字の手がかりがあったので、その結果を示す。

見1 五輪塔 →写1

地輪西面の戒名に相当する位置(第2字)に「穹」と読める穴部(あなかんむり)の字がある。→写2

四代~九代寺尾九兵衛位牌の俗名と戒名は次の通りである。

四代九兵衛 明春 凉月浄慶居士

五代九兵衛 善三春清 明穹法欽居士

六代九兵衛 宗清 一白浄卯居士

七代九兵衛 庸清 實嚴道怒居士

八代(九兵衛)貞之進英清 松嶺慈雲居士

九代(九兵衛)米次郎富清 隆興院貞翁了観居士

戒名の第2字が「穹」なのは、五代九兵衛 善三春清のみである。

このことから、見1五輪塔は、五代春清の墓碑とみてほぼ間違いはないと思うが、「穹」の読み取りに全く問題がないともいえない。春清は、田向重右衛門と会見した別子銅山開坑時の天満村大庄屋で、寺尾家にとっても最重要人物である。五輪塔の大きさと保持した力の大きさから判断して、妥当と思うが、より確実にするために他の証拠も見つけたい。

見2,見3の五輪塔地輪の刻字ははっきり読める字がない。戒名と見比べてなんとなくそのようにも読めるかなという頼りない程度のものである。それであれば、見2は六代宗清(ツタの夫)、見3は四代明春とも思えるが、今後の検討が必要である。

見4,見5、見6に至っては、全く読めない。しかし墓碑が据えられている位置から、本家の当主のではないかと推測する。

江戸屋一統の寺尾家が、本家大庄屋寺尾九兵衛五輪塔を大事にお守りすべくこの見世野墓地に移設したと思われる。その時期は古老の話では昔からここにあったというから、少なくとも昭和25年以前である。昭和初期~大正の時代かもしれない。坂之内池を築造したツタの五輪塔が井源寺へ移設された時期ではないかと思われるので、それがいつかを知ればわかるのではなかろうか。

まとめ

見世野墓地の大きな五輪塔は、五代善三春清の墓碑と推定した。

あとの5基の五輪塔は、四代~九代のものではないかと推測する。

調査を一緒にして頂いた岸幸男様に感謝申しあげます。

図 見世野墓地における古い五輪塔の配置と見1、見2、見3の大きさ

写1 見1五輪塔(五代春清か)

写2 見1五輪塔の地輪(西面) 囲んだのは「穹」と読める字

写3 見2、見3五輪塔 高い方が見2

写4 見4、見5、見6五輪塔 (背面(南)からの写真)

主な3基の大きさを計測した。→図

見1は、最も大きく、水輪(玉)の径48cm(1.6尺)、高さ(五輪+上台=)228cmであった。観音堂墓地の観5の五輪塔(二代貞清)玉径45cm(1.5尺)高さ(五輪+上台=)183cmより一回り大きい。6基の五輪塔は、観音堂墓地のものより、刻字が風化していてよく読めない。石材の違い、彫った石工の違いが出たのだろうか。

見1,2,3の地輪の各面を写真に撮り、判読できそうな刻字を探し、四代~八代寺尾九兵衛の戒名と比べた。見1にわずかな刻字の手がかりがあったので、その結果を示す。

見1 五輪塔 →写1

地輪西面の戒名に相当する位置(第2字)に「穹」と読める穴部(あなかんむり)の字がある。→写2

四代~九代寺尾九兵衛位牌の俗名と戒名は次の通りである。

四代九兵衛 明春 凉月浄慶居士

五代九兵衛 善三春清 明穹法欽居士

六代九兵衛 宗清 一白浄卯居士

七代九兵衛 庸清 實嚴道怒居士

八代(九兵衛)貞之進英清 松嶺慈雲居士

九代(九兵衛)米次郎富清 隆興院貞翁了観居士

戒名の第2字が「穹」なのは、五代九兵衛 善三春清のみである。

このことから、見1五輪塔は、五代春清の墓碑とみてほぼ間違いはないと思うが、「穹」の読み取りに全く問題がないともいえない。春清は、田向重右衛門と会見した別子銅山開坑時の天満村大庄屋で、寺尾家にとっても最重要人物である。五輪塔の大きさと保持した力の大きさから判断して、妥当と思うが、より確実にするために他の証拠も見つけたい。

見2,見3の五輪塔地輪の刻字ははっきり読める字がない。戒名と見比べてなんとなくそのようにも読めるかなという頼りない程度のものである。それであれば、見2は六代宗清(ツタの夫)、見3は四代明春とも思えるが、今後の検討が必要である。

見4,見5、見6に至っては、全く読めない。しかし墓碑が据えられている位置から、本家の当主のではないかと推測する。

江戸屋一統の寺尾家が、本家大庄屋寺尾九兵衛五輪塔を大事にお守りすべくこの見世野墓地に移設したと思われる。その時期は古老の話では昔からここにあったというから、少なくとも昭和25年以前である。昭和初期~大正の時代かもしれない。坂之内池を築造したツタの五輪塔が井源寺へ移設された時期ではないかと思われるので、それがいつかを知ればわかるのではなかろうか。

まとめ

見世野墓地の大きな五輪塔は、五代善三春清の墓碑と推定した。

あとの5基の五輪塔は、四代~九代のものではないかと推測する。

調査を一緒にして頂いた岸幸男様に感謝申しあげます。

図 見世野墓地における古い五輪塔の配置と見1、見2、見3の大きさ

写1 見1五輪塔(五代春清か)

写2 見1五輪塔の地輪(西面) 囲んだのは「穹」と読める字

写3 見2、見3五輪塔 高い方が見2

写4 見4、見5、見6五輪塔 (背面(南)からの写真)