今回、久しぶりに土器が見たくなって訪れたのが長野県の川上村文化センター内の展示室でした。

川上村文化センター2F展示室(入館は無料)

ここには、土器でも変わりだねの「人面香炉型土器」があります。

まずは、その容姿を見て頂きましょう。

人面香炉型土器(縄文時代後期から晩期ごろ )

確かにまさしくウルトラマンに見えなくも無いですね。

背面

香炉型土器は、今から約4300~2400年前にかけて東日本を中心に見られる特殊な形の土器です。

香を焚く器に形状が似ていることから「香炉形土器」と呼ばれていますが、実際に香を焚いたり何かを燃やしたような跡が見られないのが特徴です。

では、この形状にした本来の用途はなんだったのでしょう?

一般的には、実用的な土器ではなく祭祀など呪術的なものとして使われていたと考えられるようですが、良くわかっていないのが現状の様です。

同様な形状の土器に「釣手型土器」と言う括りで紹介されている土器があります。釣手型土器は、更に遡り今から約5000年前には存在されていた事が確認されています。

ただしリンク記事内は釣手型と香炉型の呼称区分が曖昧のようで、一般的に釣手型は柄のような吊り下げ構造となっているのに対し香炉型は釣手の部分の部位に特異な装飾が加えられていたり表面に独自の紋様が描かれていたりしています。年代が下るにつれ次第に釣手型は見られなくなり香炉型が主流となるようで八ヶ岳山麓の周辺遺跡で多く出土しています。

以下は、この地域の遺跡(主に大深山遺跡)から出土した展示物の紹介です。

続いて、ここから3キロほど北西に行った場所にある大深山遺跡を見学しに行きました。

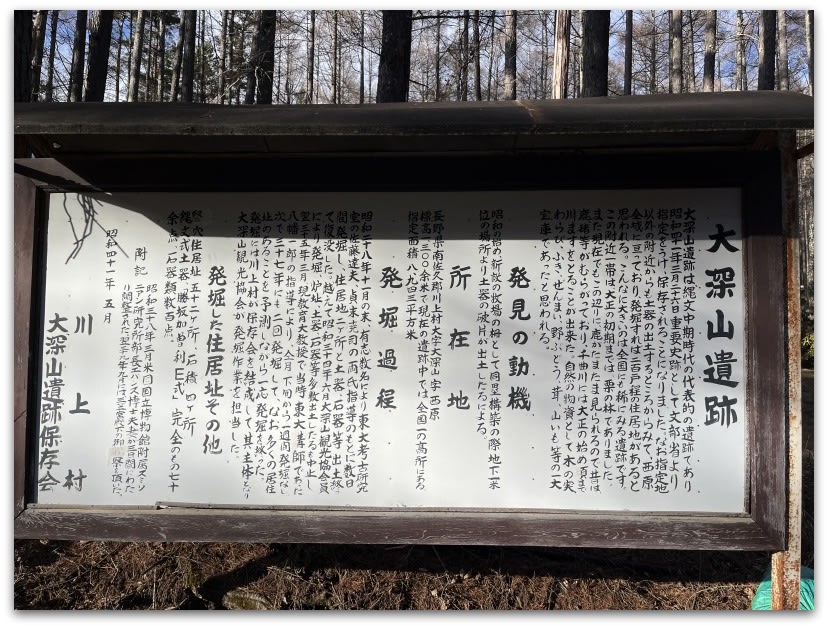

案内(写真クリックで拡大)

大深山遺跡 縄文時代中期(4,500~5,000年前)の遺跡で、標高1,300メートルの台地にあり、縄文時代中期の環状集落としては最高所に位置しています。標高1100m を限界とする甲信縄文集落の中では特別な遺跡なのだそうです。

竪穴住居跡が50ヶ所、数万点に及ぶ土器、石器が発見されており、住居跡には2棟の竪穴式住居が復元されています。

【マップ】

川上村文化センター

大深山遺跡

長野県岡谷市から諏訪~茅野、原村。

そして我が山梨にかけての八ヶ岳山麓周辺は縄文ロードと言われていて、ビッグ級のお宝遺構が出土しています。

やはり一大黒曜石の産出地であったことが一番でしょうね。

また、各地の史跡をご紹介して参ります。