今回は、1996年に訪れた兵庫県は高砂市に鎮座する生石神社の御神体「石の宝殿」を紹介したいと思います。

訪れたのは、もうずいぶん昔になりますが全国いろいろな巨石を見て参りましたが今でも印象に残るその巨石の大きさとその形は、訪れる者みな圧倒される迫力があります。今も残る「何の目的で造られたのか」この謎は、今もなおロマンを掻き立てさせてくれます。

生石神社へは、JR神戸線 宝殿駅から徒歩で30分ほど。加古川バイパスから県道392号線(伊保阿弥陀線)7キロほど行った場所にあります。(途中参道石段を過ぎた麓に広い駐車場があります。)

一の鳥居 扁額には「生石子神社」とあります。(トップ写真参照)そもそものここの地名は「生石子(おいしこ)」だったそうで、いつしか「おーしこ」から「生石」となったのだそうです。

坂を登り切った場所に大生神社が鎮座しています。

割拝殿

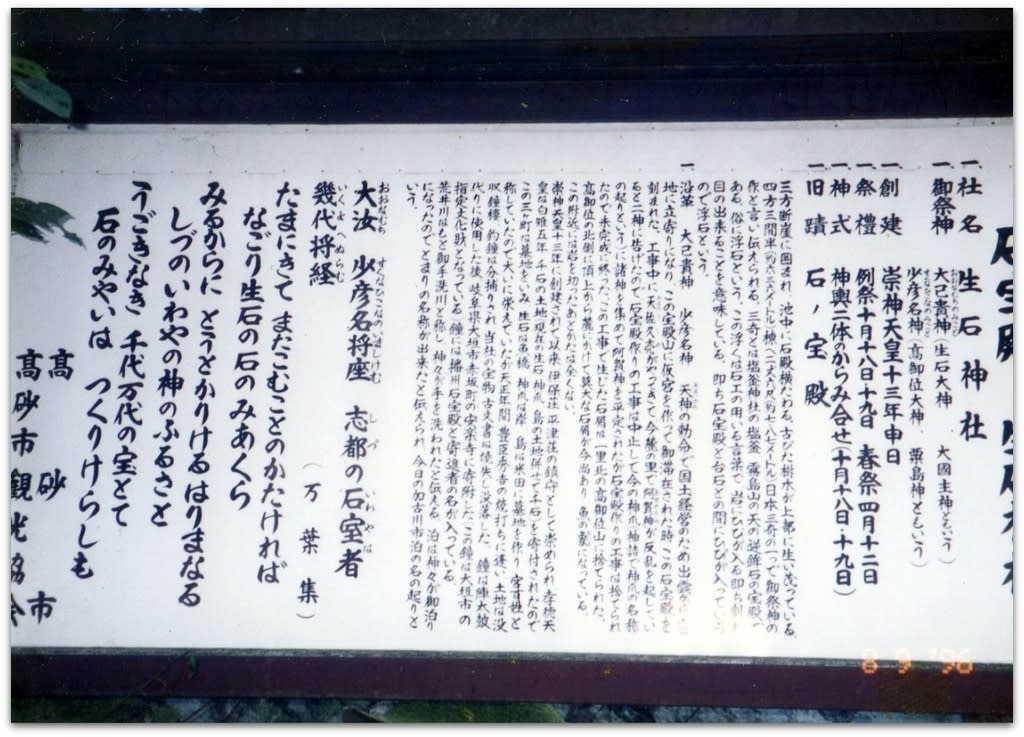

祭祀:大穴牟遅命、少毘古那命

配祀:大国主大神、生石子大神、粟嶋大神、高御位大神

由緒:

創建は、崇神天皇の時代に疫病を鎮めるために始まったと伝えられています。『播磨国風土記』には、聖徳太子の時代に物部守屋が作ったとされる記述がありますが、詳細は不明です。神社の御祭神は、大穴牟遅命(おおなむちのみこと)と少毘古那命(すくなびこなのみこと)の二神で、出雲国から播磨国を鎮めるために使わされたとされています。(MS Copilot にて生成)

生石神社案内(写真クリックで拡大)

社伝では、崇神天皇の時代、国内に疫病が流行していたとき、石の宝殿に鎮まる二神が崇神天皇の夢に表れ、「吾らを祀れば天下は泰平になる」と告げたことから、現在地に生石神社が創建されたとされています。

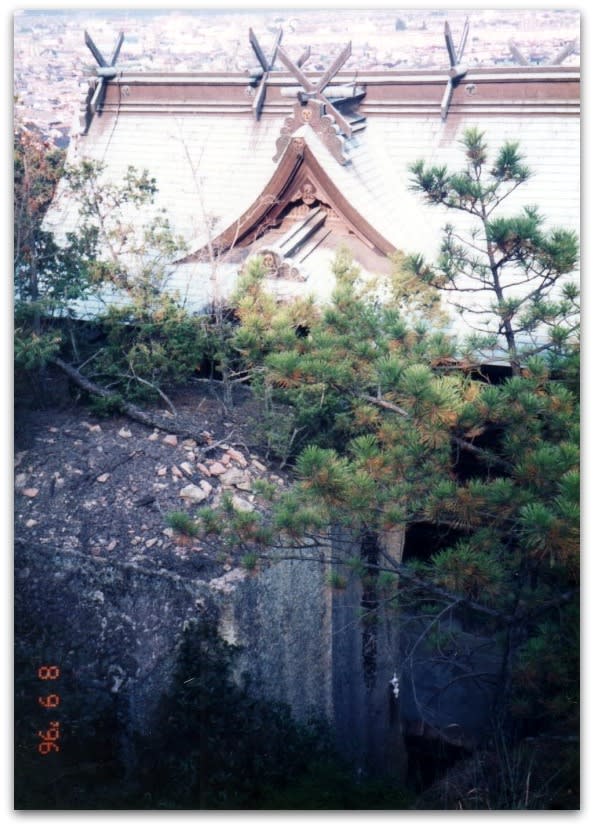

拝殿を抜け拝観料を支払うとすぐ目の前に「石の宝殿」が壁のように聳えています。周囲は回廊となっていて周囲を巡ることが出来ます。

ここでは、まず割拝殿で少毘古那命(右)、大穴牟遅命(左)の順に参拝し、その後、石の宝殿の周囲の回廊を左回りに巡ります。

御神体なので本来は触れるべきではありませんが、どうしても霊力にすがりたい場合は、背面にある突起部分を通り過ぎた角の部分に触れると良いとされているようです。

左側面より この石の宝殿は、宮城県の鹽竈神社の塩竈、宮崎県の霧島東神社の天逆鉾とともに「日本三奇」の一つに数えられています。

なぜこのような凹みをわざわざ側面(測量図によれば、上部にもあり?)に設ける必要があるのでしょう?

こちらは、背後の飛び出ている部分です。

反対側も富士山型に飛び出ています。

まさに岩盤から本体を削り出そうとしている決定的な部分です。

水が溜まり浮いている様に見える事から「浮石」との別名もあります。

霊岩と書かれた巨石

奥行きがけっこうあります。

石の宝殿の全体像は、下から見られません。脇から背後にある山上公園へ登ることが出来て、そこから拝する事が出来ます。

上から俯瞰した石の宝殿 当時のフィルムカメラでは全体が写しきれません。

上部の部分です。

謎の窪み部分の全体

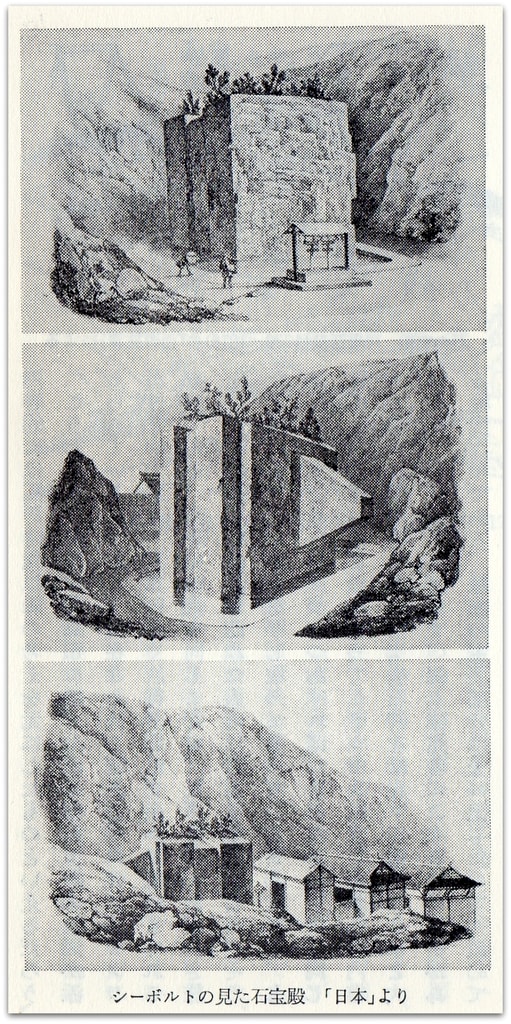

背後の飛び出ている部分は、四角推ではなく屋根型となっている事に着目です。(転載:日本史の謎・石宝殿/真壁忠彦/間壁葭子著(1978年:ロッコウブックス)

横6.4メートル、高さ5.7メートル、奥行7.2メートル、重さ推定約500トンもの巨大な石造物です。

背後から続く周辺の山々は、古くから竜山石(今から約9000万年前に形成された凝灰岩 )の採石遺構として時代ごとに古墳の石室や、寺院の石造物、建築部材などに幅広く利用されていて現在は、貴重な遺構として市に登録されています。

竜山全体で160箇所以上の採石遺構があるそうで、そのうちの31箇所が国指定の遺跡として登録されたそうです。

加古川の市街が一望で出来ます。

転載:日本史の謎・石宝殿/真壁忠彦/間壁葭子著(1978年:ロッコウブックス)

「石の宝殿」の製作年や用途については、未だ不明な点が多く、現在分かっていることは、以下の伝承のみです。

遙か昔のこと。大穴牟遅(大国主命)と少毘古那(少彦名命)の二神が出雲国から播磨国へ天津神の命を受けて来られた。二神はこの地を鎮めるために石で出来た宮を造り上げようと決め、さっそく取りかかった。しかし阿賀の神が乱を起こしたため、二神は宮を造るのを止めてその乱を鎮めた。ところが一夜が過ぎてしまったため、二神は宮を完成させることをあきらめ、横倒しになったまま放置し、その宮に籠もるとしたのである。さらに年月が経って、第10代崇神天皇の御代に悪疫が蔓延した。その時二神が天皇の夢枕に立って、石の宮に籠もる二神の御霊を祀れば天下は泰平となるとのお告げがあった。これが生石神社創建の由来となる。そしてこの巨大な石の建造物は、二神が“宮”と称していることから「石の宝殿」、また播磨国を鎮めたことから「鎮の石室」とも呼ばれるようになった。この石の宝殿がいつ造られたのかは、未だ分かっていない。『播磨国風土記』にその存在が記されているため、それよりも古いものであることは間違いない。ただ横6m、縦7m、高さ6mもの巨大な石の造形物を何故この地に造ったのか、また家が横倒しになった(側面の1つには屋根のような角錐になっている)ような形状に何故仕立てたのかも不明であり、全てが謎に包まれているのが現状である。また石の宝殿の底の部分は池になっており、この池の水はどんな旱魃の時にも涸れず、海の潮位に合わせて水面が上下するとも言われる。またあたかも巨石が水面に浮かんでいるように見えるため、石の宝殿を「浮石」とも呼ぶが、実際には池の部分は岩盤を掘り下げられて造られたものであり、石の宝殿の底の部分はこの土地の岩盤と池の中で繋がっている。すなわち、この地にあった巨岩を削り出すなどの加工をして造型されたものが石の宝殿であると想定出来るだろう。ただその建造目的が何であるかが解明されない限り、この石の造形物の謎は決して解き明かされないであろう。

(転載:日本伝承大観:生石神社 石の宝殿)

訪れて見て実際目の当たりにするとその異様なフォルムに驚きます。

数多くある神社の中でも一度訪れてみても損はない一社と思います。

(現在神社の近くに「浮石資料館」なるガイダンス施設があるようです。参拝の前に事前知識をここで参考にしていくとより深く探求できると思いますのでお勧めします。)

最後に、ムー編集長の三上さんご自身が、考察されている動画が上がっていましたので参考まで。

水に浮かぶ?謎の巨石 石の宝殿 22話

(撮影:1996-8)

お断り:1996年当時の情報となります。当時とは異なる事が想定されますので訪れる際には、事前に調べて頂き記事は参考程度とお考え下さい。

お断り:1996年当時の情報となります。当時とは異なる事が想定されますので訪れる際には、事前に調べて頂き記事は参考程度とお考え下さい。

【マップ】

こんな大きな石造物を果たしてどうしようと思ったのでしょうかね。

それもまだ石像とかならわかりますが、今見ても何でこの形状?と、言う様な変な造形で?

ここは、一度訪れても損はないと思いますよ。すぐお隣に「姫路城」とか観光スポットもありますからあちら方面への旅行の際立ち寄りもアリかと。

いつも記事楽しみにしてます。

方々に行き過ぎてブログを書くのがつらくなってきたので「X」に異動しました。

たまに見にきます。

https://twitter.com/UMARIN3104

エックス 早速フォローさせていただきました。自分はエックスのアカウントもありますがあくまでもブログのプレビュー稼ぎで利用しているだけで主では利用してはいませんね。そもそも140行にまとめるのがムリですので^^;

お時間あればまた覗きに来て下さいね。