皆様こんばんは。

昨日に引き続き、本日も定石についてお話ししましょう。

そもそも、定石とは何でしょうか?

定義としては、部分戦において双方が最善を尽くした手順ということになるでしょう。

もちろん、最善というのはあくまで人間の判断なので、その当時のプレイヤー(棋士など)の考え方やレベルによっても違ってきます。

それでも、少なくともその時代において、多くのプレイヤーが認めたものであると言えるでしょう。

私の見たところ、アマの皆様は定石をかなり信頼されているようです。

知っている定石が始まると、そこでどう打つべきかよりも、定石手順がどうなっていたかを思い出しながら打つ方が多いように思います。

お互いが定石手順を間違えながらも、最終的な完成図は定石と同じになるようなこともありますが、お互いが定石の完成を目指して協力し合った結果と言えます(笑)。

それほどまでに定石を信頼する気持ちは、分からないでもありません。

何しろ、多くの定石には「互角」という評価がくっついています。

広い碁盤の中でどう立ち回って良いか分からない時、定石を打てば互角になるというのであれば、確かに安心感があるでしょう。

ただし、その考え方には落とし穴があります。

その1つは、碁では部分戦であっても、必ず周囲の配置との関係があるということです。

それを無視して定石を打つのは、間違った運用法になってしまいます。

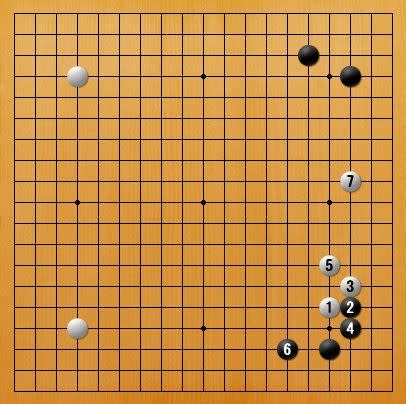

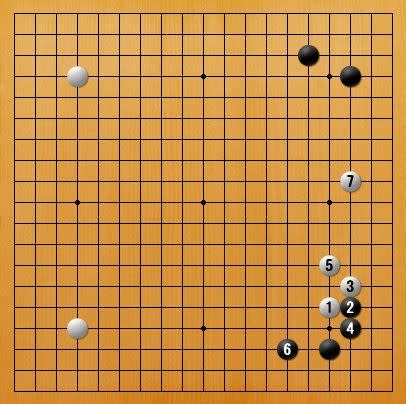

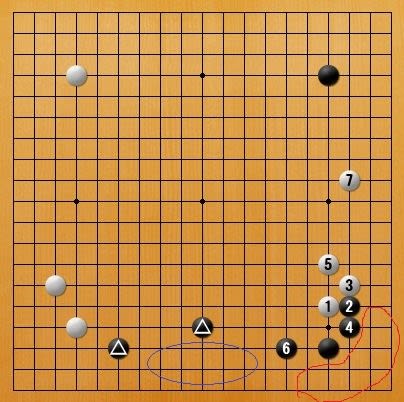

1図(互角)

そもそも、定石は何かをしたいという目的のための手段として打つものです。

定石を打つことが目的になってしまっては、本末転倒というものです。

例えば、このツケ引き定石の場合、黒の目的は隅に揺るがない根拠と地を確保するということです。

まず死ぬ事の無い石ができて、後が安心というわけですね。

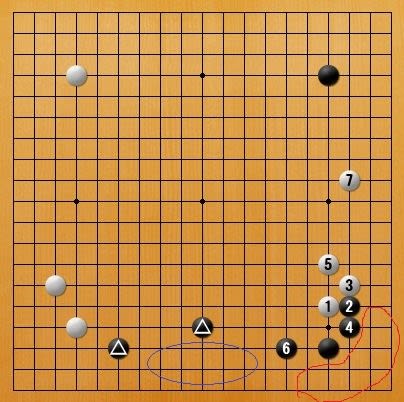

2図(黒不利)

では、このような配置でツケ引き定石を打つとどうなるでしょうか。

右下黒は赤印のあたりに十分な根拠を得ていますね。

それを黒△によって青印のあたりを囲いにいき、さらに補強した理屈です。

強い石を守ることは無駄であり、この布石は既に白有利と言えます。

定石を打つこと自体を目的にしていると、こういったことに気が付かないのです。

まず状況を判断していれば、白1とカカッた石は隅の黒より弱いことに気が付くはずです。

では攻めようということになり、黒2以下の白を強くする定石を打とうとは思わないでしょう。

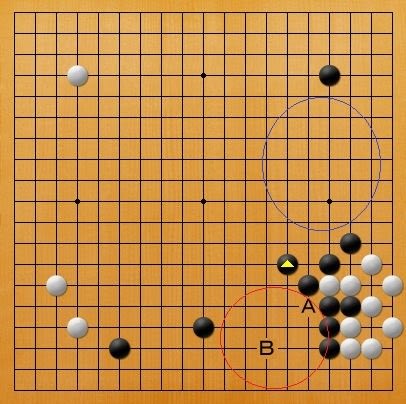

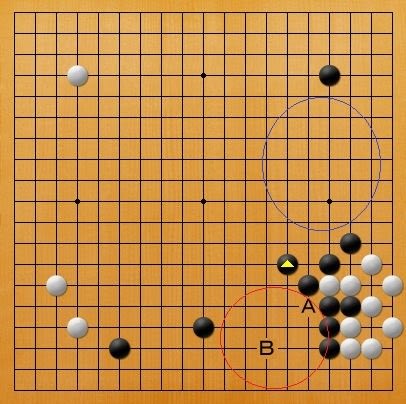

3図(定石その後)

もう1つ重要なことがあります。

それは、定石の評価というものは、完成後も双方が適切に打つという前提があるということです。

例えば、図は昨日登場した定石ですが、これはほぼ互角とされています(棋士によって多少見解の違いはありますが)。

ですが、これは黒が圧倒的によく見えるという方も多いのではないでしょうか?

何しろ、赤印あたりが大きな地になりそうですし、展開次第では青印や中央のあたりも模様になる可能性がありますからね。

しかし、黒にはAに弱点があり、白Bあたりの打ち込みが大きな狙いになっています。

右下白は絶対に死なない石なので、絡み攻めに遭う心配もありません。

ついでに言えば右辺黒は裾空きで、実際に大きな地にするのは難しいということもあります。

このように、白にも色々と良いことがあるので、この定石は互角とされているのです。

ところが、この定石をアマの皆様が実際に打ったとして、必ずしも互角になるとは限りません。

白Bあたりの打ち込みを狙えず、そのまま効率の良い地を作らせてしまうようでは黒有利になるでしょう。

逆に、白Bと打ち込まれた時の対処が分からず、黒の構えがガタガタにされてしまうようでは白が有利になるでしょう。

このように、打つ人の知識やレベルによっても、定石の評価は変わってきます。

使いこなせない定石を打っても、互角の結果は保証されないのです。

私の印象ですが、95%以上の方は定石というものを誤解している気がします。

便利なものには違いありませんから、上手く活用して頂きたいですね。

昨日に引き続き、本日も定石についてお話ししましょう。

そもそも、定石とは何でしょうか?

定義としては、部分戦において双方が最善を尽くした手順ということになるでしょう。

もちろん、最善というのはあくまで人間の判断なので、その当時のプレイヤー(棋士など)の考え方やレベルによっても違ってきます。

それでも、少なくともその時代において、多くのプレイヤーが認めたものであると言えるでしょう。

私の見たところ、アマの皆様は定石をかなり信頼されているようです。

知っている定石が始まると、そこでどう打つべきかよりも、定石手順がどうなっていたかを思い出しながら打つ方が多いように思います。

お互いが定石手順を間違えながらも、最終的な完成図は定石と同じになるようなこともありますが、お互いが定石の完成を目指して協力し合った結果と言えます(笑)。

それほどまでに定石を信頼する気持ちは、分からないでもありません。

何しろ、多くの定石には「互角」という評価がくっついています。

広い碁盤の中でどう立ち回って良いか分からない時、定石を打てば互角になるというのであれば、確かに安心感があるでしょう。

ただし、その考え方には落とし穴があります。

その1つは、碁では部分戦であっても、必ず周囲の配置との関係があるということです。

それを無視して定石を打つのは、間違った運用法になってしまいます。

1図(互角)

そもそも、定石は何かをしたいという目的のための手段として打つものです。

定石を打つことが目的になってしまっては、本末転倒というものです。

例えば、このツケ引き定石の場合、黒の目的は隅に揺るがない根拠と地を確保するということです。

まず死ぬ事の無い石ができて、後が安心というわけですね。

2図(黒不利)

では、このような配置でツケ引き定石を打つとどうなるでしょうか。

右下黒は赤印のあたりに十分な根拠を得ていますね。

それを黒△によって青印のあたりを囲いにいき、さらに補強した理屈です。

強い石を守ることは無駄であり、この布石は既に白有利と言えます。

定石を打つこと自体を目的にしていると、こういったことに気が付かないのです。

まず状況を判断していれば、白1とカカッた石は隅の黒より弱いことに気が付くはずです。

では攻めようということになり、黒2以下の白を強くする定石を打とうとは思わないでしょう。

3図(定石その後)

もう1つ重要なことがあります。

それは、定石の評価というものは、完成後も双方が適切に打つという前提があるということです。

例えば、図は昨日登場した定石ですが、これはほぼ互角とされています(棋士によって多少見解の違いはありますが)。

ですが、これは黒が圧倒的によく見えるという方も多いのではないでしょうか?

何しろ、赤印あたりが大きな地になりそうですし、展開次第では青印や中央のあたりも模様になる可能性がありますからね。

しかし、黒にはAに弱点があり、白Bあたりの打ち込みが大きな狙いになっています。

右下白は絶対に死なない石なので、絡み攻めに遭う心配もありません。

ついでに言えば右辺黒は裾空きで、実際に大きな地にするのは難しいということもあります。

このように、白にも色々と良いことがあるので、この定石は互角とされているのです。

ところが、この定石をアマの皆様が実際に打ったとして、必ずしも互角になるとは限りません。

白Bあたりの打ち込みを狙えず、そのまま効率の良い地を作らせてしまうようでは黒有利になるでしょう。

逆に、白Bと打ち込まれた時の対処が分からず、黒の構えがガタガタにされてしまうようでは白が有利になるでしょう。

このように、打つ人の知識やレベルによっても、定石の評価は変わってきます。

使いこなせない定石を打っても、互角の結果は保証されないのです。

私の印象ですが、95%以上の方は定石というものを誤解している気がします。

便利なものには違いありませんから、上手く活用して頂きたいですね。