皆様こんばんは。

明日午前10時から、第36期女流本因坊戦挑戦者決定戦、謝依旻女流棋聖と吉原由香里六段の対局が行われます。

幽玄の間での解説者は私です。

多くの皆様にお楽しみ頂ける解説を目指しますので、ぜひご覧ください。

さて、本日はMaster対棋士シリーズ最終回となります。

ラストバッターを務めたのは古力九段です。

本来は柯潔九段が打つ予定だったそうですが、体を壊して入院・・・。

Master攻略のために根を詰め過ぎたのでしょうか。

さて、それでは見て行きましょう。

最終回ということで、いつもの倍の分量となっています。

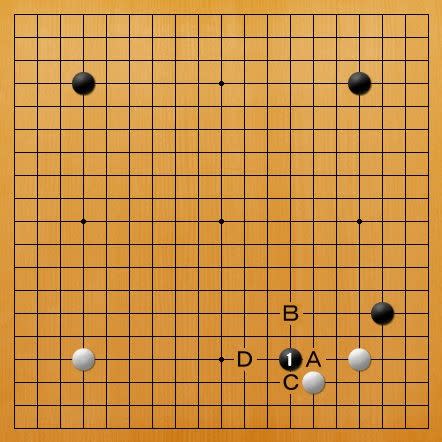

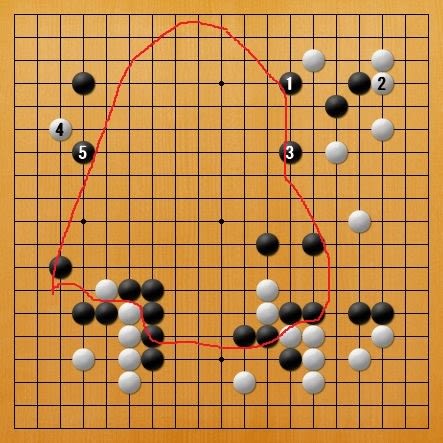

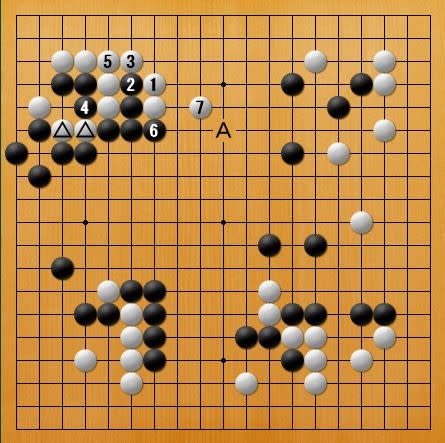

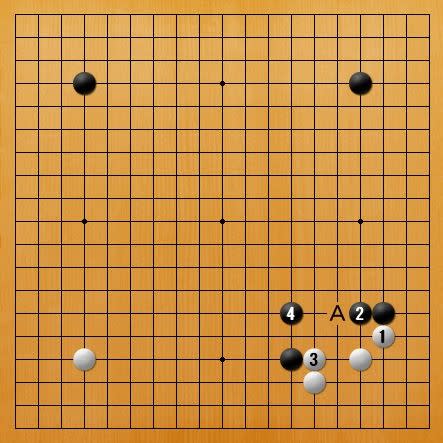

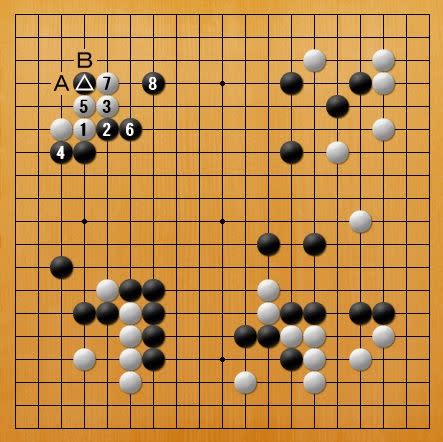

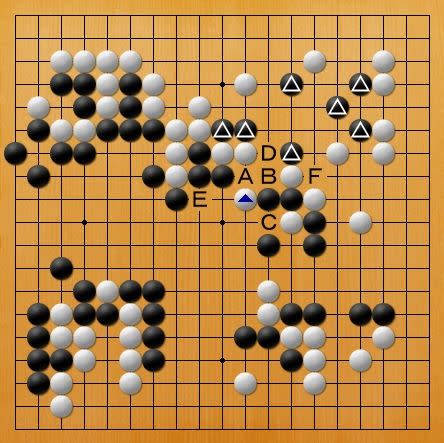

1図(実戦)

黒1と肩ツキしたのは当然Master・・・ではなく、古九段でした。

Masterの打ち筋を逆用するような場面も、本シリーズではよく見られましたね。

と言っても、こういった早い段階で黒1と肩ツキするのは、Masterの生み出した手という訳ではありません。

日本国内の公式戦でも何度も打たれています。

ただ、あくまで個人の趣向の域を出ない打ち方と見做されて来ました。

しかし、Masterの出現により、従来の価値観に疑問を抱く棋士が増えています。

さて、黒1に対して白Aと押せば黒Bと飛ぶでしょうし、白Cの這いなら黒Dと飛ぶでしょう。

大半の棋士は、どちらを選ぼうかと考えますが・・・。

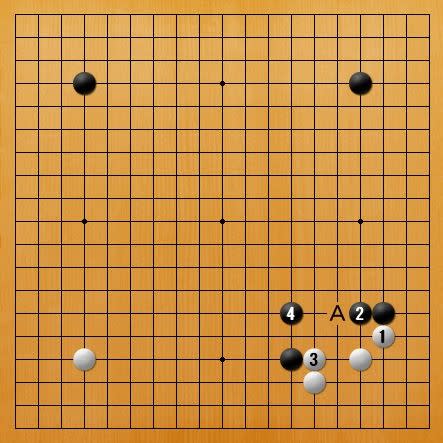

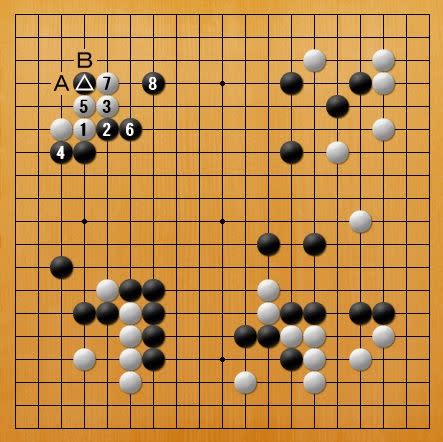

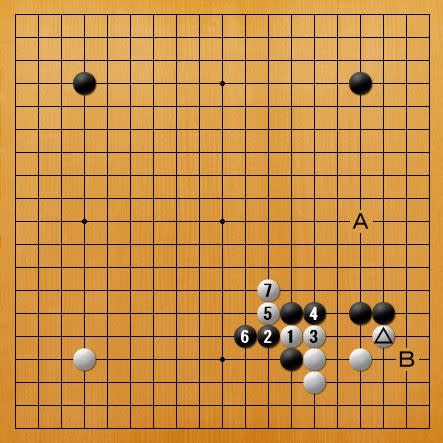

2図(実戦)

Masterは白1のコスミツケ!

コスミツケは最善手になることもありますが、一方で悪手になりやすい手でもあります。

そして、この状況でコスミツケを考える棋士はほとんどいなかったでしょう。

と言うのは、単に白3、黒4となれば白Aと進出する手が残りますが、白1、黒2の交換があるために中央への道が塞がってしまったからです。

この手順だけ見たら、序盤から隅の地を気にした悪手と思えます。

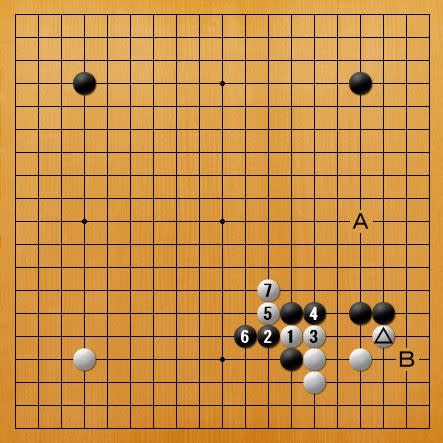

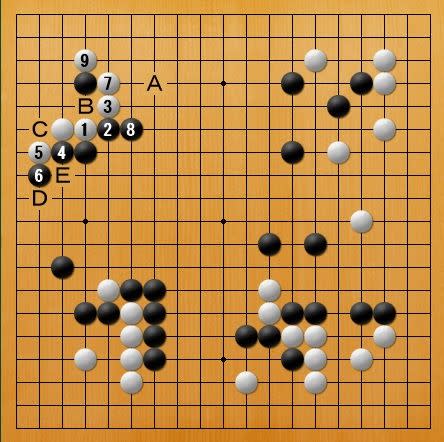

3図(実戦)

しかし、Masterは白1~7まで黒を切断し、両側の黒への攻めを狙っているのです。

後に白Aと挟んだ時、白△は黒Bの滑りなどを防ぎ、予め根拠を奪っておいた手とみることもできます。

一旦隅に引き籠っておいて、外側の生きていない黒石を狙う・・・。

これも一種の壁攻めであり、Masterの得意とするところです。

また、隅が白地になっていますが、これは数字として数えるより、根拠を確保したとみるべきですね。

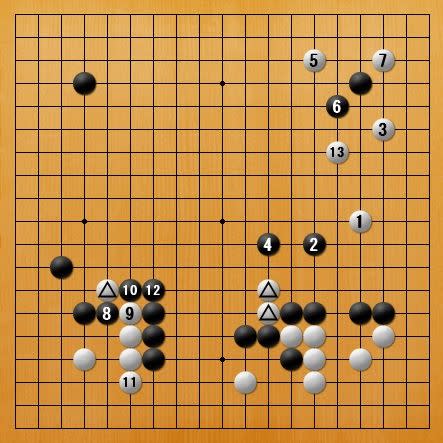

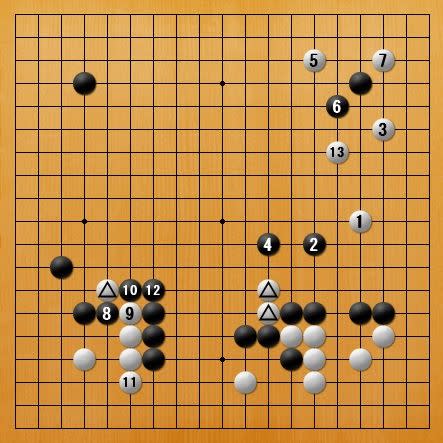

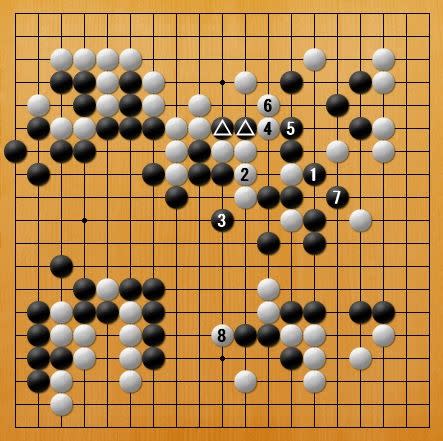

4図(実戦)

後に白1の挟みが実現しましたが、黒4に対して2子を動かず、右上白5に先行しました。

また、黒8~12の切断に対しても、構わず白13に先行しています。

左右の白△は、どちらも黒を切り離している要石です。

それをあっさりと捨ててしまうとは柔軟ですね。

前図とは状況が変わり、戦うべきではなくなったと判断しているのでしょう。

何という切り替えの早さでしょうか。

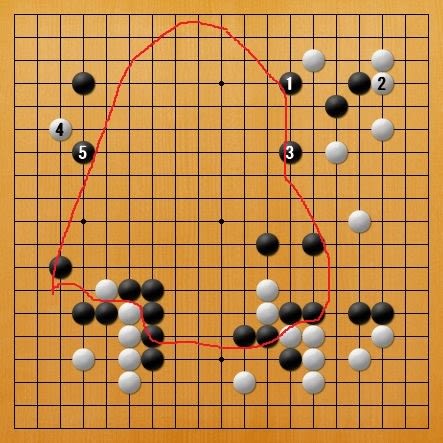

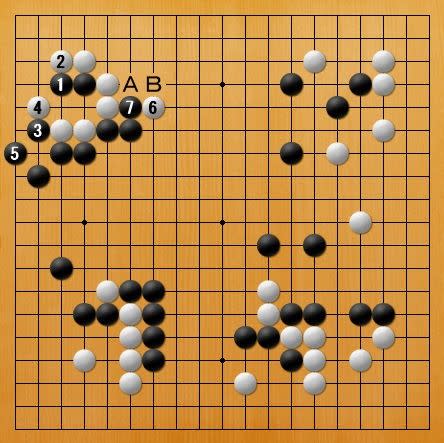

5図(実戦)

黒1~5と、中央作戦に出ました。

中央の黒石を全てつなげ、赤で囲ったあたりを全部地にしてしまおうという構想です。

6図(変化図)

これに対して、白が普通に打てばこのような図が想定されます。

中央が大きく、これは黒なかなかのものでしょう。

黒△は痛んでしまいましたが、まだAやBから動き出す余地があります。

7図(実戦)

しかし、Masterの対応は的確でした。

黒4までは前図と同じですが、白5から変化して白9までとなりました。

前図との大きな違いは、前図でBにあった白石が9にあることです。

この後黒Aと外を止めれば、白Cとつないで効率の良い白地が完成します。

白DやEから黒地を荒らす狙いも残り、それでは黒勝てません。

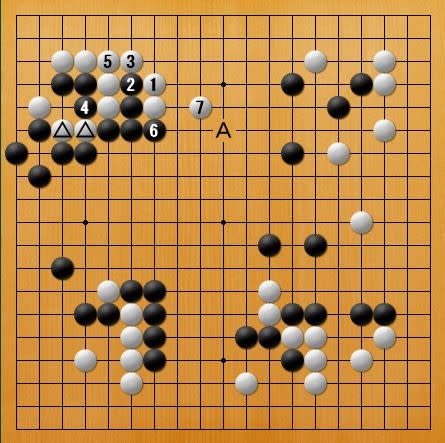

8図(実戦)

そこで、黒1~5まで打つことになりましたが、白6の飛び出しに回られました。

黒7は白Aなら黒Bと切り、白6の石を取ってしまう狙いですが・・・。

9図(実戦)

白1とゆるめた手がまた柔軟です。

黒4の切りで先手で白△を取られますが、白7まで飛び出せれば十分とみています。

この後、黒はAと目一杯に囲って頑張りますが・・・。

10図(実戦)

白△が決め手になりました。

黒Aと遮りたいのですが、白B、黒C、白D、黒E、白Fとなり、黒△が切り離されてしまいます。

11図(実戦)

そこで、黒1~7とかわしましたが、先手で黒△を取っては白十分の戦果です。

白8からヨセに入り、白の優勢は明らかです。

この後、黒は右下隅で生きるなど頑張りましたが、白に安全確実に逃げ切られました。

1月17日から始まったシリーズでしたが、これにてついに完結となりました。

あくまで私個人の見解ですが、Masterの強いところや不思議なところなどを、皆様にお伝えできたのではないかと思います。

なお、後日番外編として、シリーズを通しての感想を改めて記す予定です。

さて、最後にお知らせです。

毎月永代塾囲碁サロンで指導碁を行っていますが、今月は指導碁の前に講座を入れてみようと思います。

時間は未定ですが、40分ぐらいになると思います。

内容は「Master流定石の活用法」です。

Masterは例えばあんな手やこんな手を打って世間に衝撃を与えましたが、今では採用する棋士も少なくありません。

アマの皆様も真似したくなるでしょうが、付け焼き刃では逆効果になることも多いでしょう。

そこで、そういった手を上手く使うコツをお伝えしようと思います。

指導碁を受けなくても席料のみでご覧頂けますので、ぜひお越しください。

明日午前10時から、第36期女流本因坊戦挑戦者決定戦、謝依旻女流棋聖と吉原由香里六段の対局が行われます。

幽玄の間での解説者は私です。

多くの皆様にお楽しみ頂ける解説を目指しますので、ぜひご覧ください。

さて、本日はMaster対棋士シリーズ最終回となります。

ラストバッターを務めたのは古力九段です。

本来は柯潔九段が打つ予定だったそうですが、体を壊して入院・・・。

Master攻略のために根を詰め過ぎたのでしょうか。

さて、それでは見て行きましょう。

最終回ということで、いつもの倍の分量となっています。

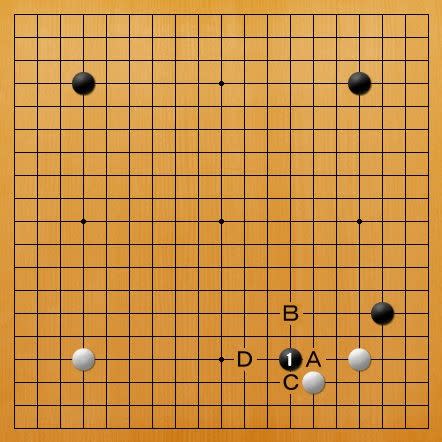

1図(実戦)

黒1と肩ツキしたのは当然Master・・・ではなく、古九段でした。

Masterの打ち筋を逆用するような場面も、本シリーズではよく見られましたね。

と言っても、こういった早い段階で黒1と肩ツキするのは、Masterの生み出した手という訳ではありません。

日本国内の公式戦でも何度も打たれています。

ただ、あくまで個人の趣向の域を出ない打ち方と見做されて来ました。

しかし、Masterの出現により、従来の価値観に疑問を抱く棋士が増えています。

さて、黒1に対して白Aと押せば黒Bと飛ぶでしょうし、白Cの這いなら黒Dと飛ぶでしょう。

大半の棋士は、どちらを選ぼうかと考えますが・・・。

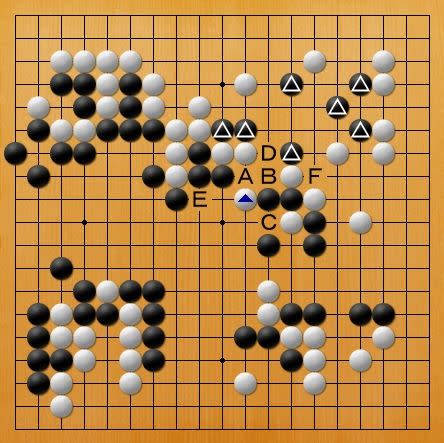

2図(実戦)

Masterは白1のコスミツケ!

コスミツケは最善手になることもありますが、一方で悪手になりやすい手でもあります。

そして、この状況でコスミツケを考える棋士はほとんどいなかったでしょう。

と言うのは、単に白3、黒4となれば白Aと進出する手が残りますが、白1、黒2の交換があるために中央への道が塞がってしまったからです。

この手順だけ見たら、序盤から隅の地を気にした悪手と思えます。

3図(実戦)

しかし、Masterは白1~7まで黒を切断し、両側の黒への攻めを狙っているのです。

後に白Aと挟んだ時、白△は黒Bの滑りなどを防ぎ、予め根拠を奪っておいた手とみることもできます。

一旦隅に引き籠っておいて、外側の生きていない黒石を狙う・・・。

これも一種の壁攻めであり、Masterの得意とするところです。

また、隅が白地になっていますが、これは数字として数えるより、根拠を確保したとみるべきですね。

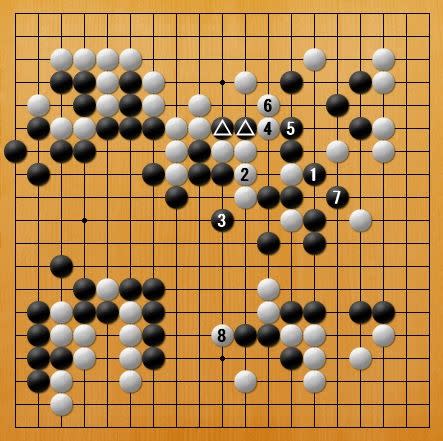

4図(実戦)

後に白1の挟みが実現しましたが、黒4に対して2子を動かず、右上白5に先行しました。

また、黒8~12の切断に対しても、構わず白13に先行しています。

左右の白△は、どちらも黒を切り離している要石です。

それをあっさりと捨ててしまうとは柔軟ですね。

前図とは状況が変わり、戦うべきではなくなったと判断しているのでしょう。

何という切り替えの早さでしょうか。

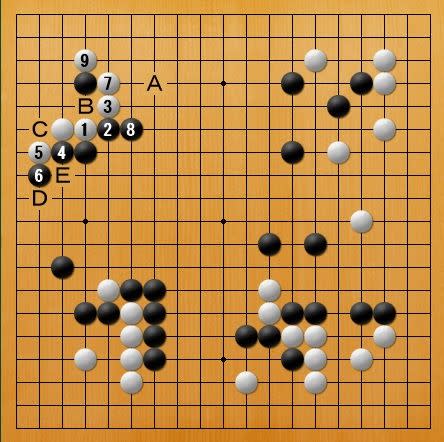

5図(実戦)

黒1~5と、中央作戦に出ました。

中央の黒石を全てつなげ、赤で囲ったあたりを全部地にしてしまおうという構想です。

6図(変化図)

これに対して、白が普通に打てばこのような図が想定されます。

中央が大きく、これは黒なかなかのものでしょう。

黒△は痛んでしまいましたが、まだAやBから動き出す余地があります。

7図(実戦)

しかし、Masterの対応は的確でした。

黒4までは前図と同じですが、白5から変化して白9までとなりました。

前図との大きな違いは、前図でBにあった白石が9にあることです。

この後黒Aと外を止めれば、白Cとつないで効率の良い白地が完成します。

白DやEから黒地を荒らす狙いも残り、それでは黒勝てません。

8図(実戦)

そこで、黒1~5まで打つことになりましたが、白6の飛び出しに回られました。

黒7は白Aなら黒Bと切り、白6の石を取ってしまう狙いですが・・・。

9図(実戦)

白1とゆるめた手がまた柔軟です。

黒4の切りで先手で白△を取られますが、白7まで飛び出せれば十分とみています。

この後、黒はAと目一杯に囲って頑張りますが・・・。

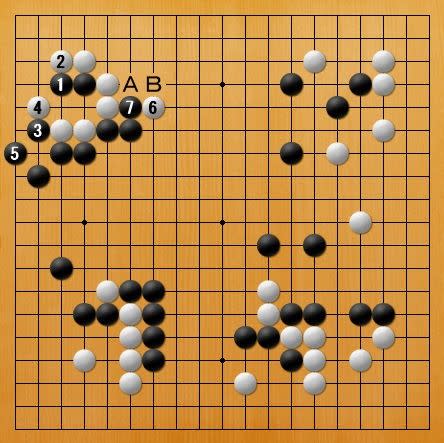

10図(実戦)

白△が決め手になりました。

黒Aと遮りたいのですが、白B、黒C、白D、黒E、白Fとなり、黒△が切り離されてしまいます。

11図(実戦)

そこで、黒1~7とかわしましたが、先手で黒△を取っては白十分の戦果です。

白8からヨセに入り、白の優勢は明らかです。

この後、黒は右下隅で生きるなど頑張りましたが、白に安全確実に逃げ切られました。

1月17日から始まったシリーズでしたが、これにてついに完結となりました。

あくまで私個人の見解ですが、Masterの強いところや不思議なところなどを、皆様にお伝えできたのではないかと思います。

なお、後日番外編として、シリーズを通しての感想を改めて記す予定です。

さて、最後にお知らせです。

毎月永代塾囲碁サロンで指導碁を行っていますが、今月は指導碁の前に講座を入れてみようと思います。

時間は未定ですが、40分ぐらいになると思います。

内容は「Master流定石の活用法」です。

Masterは例えばあんな手やこんな手を打って世間に衝撃を与えましたが、今では採用する棋士も少なくありません。

アマの皆様も真似したくなるでしょうが、付け焼き刃では逆効果になることも多いでしょう。

そこで、そういった手を上手く使うコツをお伝えしようと思います。

指導碁を受けなくても席料のみでご覧頂けますので、ぜひお越しください。