皆様こんばんは。

本日もMaster対棋士シリーズです。

Master、Master、Master、Master・・・。

高校球児並の連投ですが、もう完結は目前です。

今回登場するのは周睿羊九段(中国)です。

1991年生まれの26歳、中国ランキングトップになったこともある実力者です。

一部では名前が周鶴洋九段と紛らわしいと評判です(笑)。

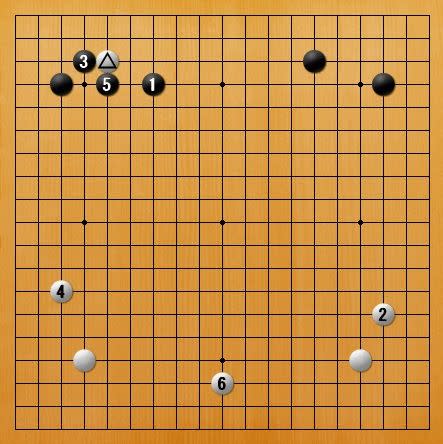

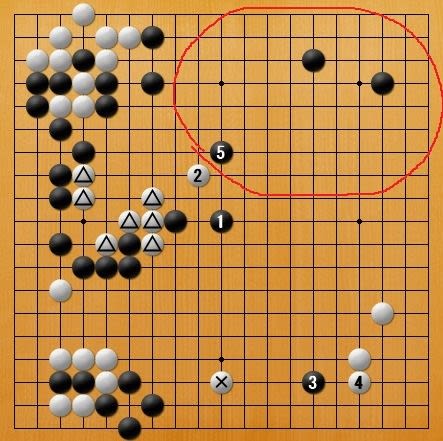

1図(実戦)

Masterの黒番です。

黒1と白△を挟みましたが、白は動かず大場に先行するスピード作戦を採りました。

棋士同士の碁と言われても違和感の無い進行ですが、黒がMasterであることが少し意外に感じますね。

AIはスピード重視というイメージがありますが、Masterはこのようにじっくり打つことも多いですね。

やはり、Masterの碁を棋風という枠にはめて理解しようとするべきではないのでしょう。

ちなみに、配石と手番は違いますが、昔依田紀基九段と張栩九段の碁に左上の形ができました。

局後の感想は確か・・・。

依田「黒が隅から5、1と2手かけた理屈。足が遅いので白良し」

張「いや、その後白△と黒3の交換をしたことになっている。これは白の悪手なので黒良し」

というものだったと思います。

スピードを重視するか、石の形を重視するか・・・。

棋士にとって永遠のテーマですね。

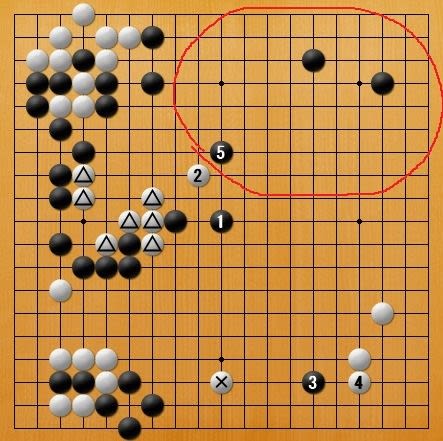

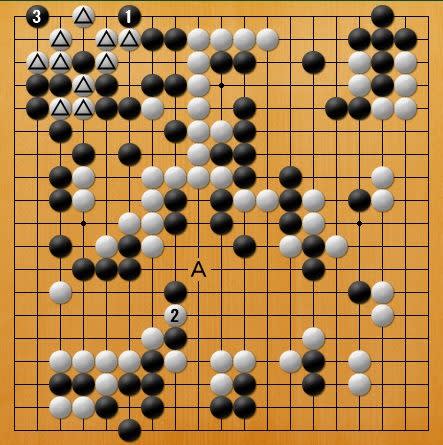

2図(実戦)

さて、図はその後左下白1と黒△を取った場面です。

左上では意外な変化がありました。

白AとBが見合いで、隅で白全体が生きています(白△が当たりになっていますが、カス石です)。

となると、黒は地が足りなくなってしまったように見えますね。

しかし、私が著書などでしつこく強調していますが(笑)、早い段階で地は気にしなくても良いのです。

自然な着手を続けていれば、必ず得られるものがあります。

では、この碁で黒は何が得られるのでしょうか?

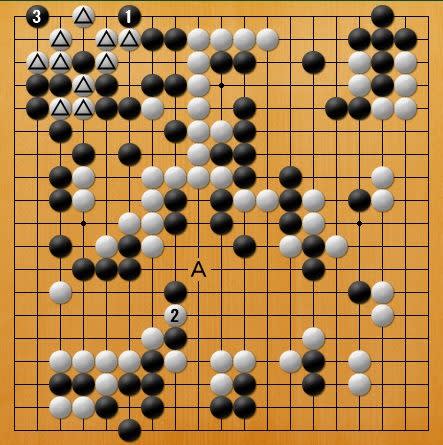

3図(実戦)

ここでMasterの選んだ打ち方は、黒1~5!

白に激しく迫って行きました。

主な目標は白△の一団ですが、下辺に孤立した白×への攻めも視野に入れています。

左上一帯の黒は絶対に死なない強い石で、これらが戦力として役立ちます。

そして、白を攻めている間に、赤で囲ったあたりを大きな黒地にしてしまおうと言うのです。

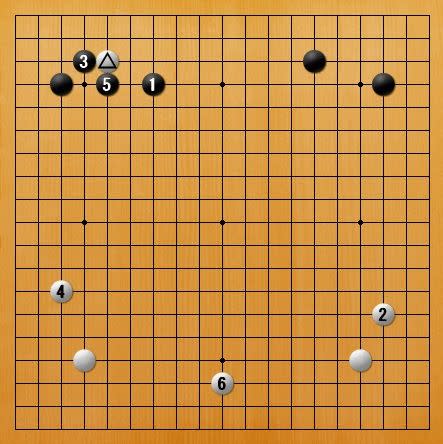

4図(実戦)

その後、黒△と打った場面です。

白は△を捨て石に、右辺に地歩を進めました。

大きな黒地も作らせておらず、白が上手く打ち回したようにも見えます。

しかし、問題は白×の大石です。

黒△で中央進出を止められていますが、まだ眼がありません。

「大石死せず」と言いますが、周囲の黒石が強いのでかなり苦しい状況になっています。

5図(実戦)

黒1は間接的に白大石の眼を奪った手、一方白2は白Aあたりからの脱出を見て、間接的に大石を助けた手です。

しかし、黒3と眼を取られて白△が全滅してしまいました。

これで地合いは大差で黒良しとなり、勝負あり。

白も頑張りましたが、結局はMasterの完勝でした。

次回、ついに最終回です。

本日もMaster対棋士シリーズです。

Master、Master、Master、Master・・・。

高校球児並の連投ですが、もう完結は目前です。

今回登場するのは周睿羊九段(中国)です。

1991年生まれの26歳、中国ランキングトップになったこともある実力者です。

一部では名前が周鶴洋九段と紛らわしいと評判です(笑)。

1図(実戦)

Masterの黒番です。

黒1と白△を挟みましたが、白は動かず大場に先行するスピード作戦を採りました。

棋士同士の碁と言われても違和感の無い進行ですが、黒がMasterであることが少し意外に感じますね。

AIはスピード重視というイメージがありますが、Masterはこのようにじっくり打つことも多いですね。

やはり、Masterの碁を棋風という枠にはめて理解しようとするべきではないのでしょう。

ちなみに、配石と手番は違いますが、昔依田紀基九段と張栩九段の碁に左上の形ができました。

局後の感想は確か・・・。

依田「黒が隅から5、1と2手かけた理屈。足が遅いので白良し」

張「いや、その後白△と黒3の交換をしたことになっている。これは白の悪手なので黒良し」

というものだったと思います。

スピードを重視するか、石の形を重視するか・・・。

棋士にとって永遠のテーマですね。

2図(実戦)

さて、図はその後左下白1と黒△を取った場面です。

左上では意外な変化がありました。

白AとBが見合いで、隅で白全体が生きています(白△が当たりになっていますが、カス石です)。

となると、黒は地が足りなくなってしまったように見えますね。

しかし、私が著書などでしつこく強調していますが(笑)、早い段階で地は気にしなくても良いのです。

自然な着手を続けていれば、必ず得られるものがあります。

では、この碁で黒は何が得られるのでしょうか?

3図(実戦)

ここでMasterの選んだ打ち方は、黒1~5!

白に激しく迫って行きました。

主な目標は白△の一団ですが、下辺に孤立した白×への攻めも視野に入れています。

左上一帯の黒は絶対に死なない強い石で、これらが戦力として役立ちます。

そして、白を攻めている間に、赤で囲ったあたりを大きな黒地にしてしまおうと言うのです。

4図(実戦)

その後、黒△と打った場面です。

白は△を捨て石に、右辺に地歩を進めました。

大きな黒地も作らせておらず、白が上手く打ち回したようにも見えます。

しかし、問題は白×の大石です。

黒△で中央進出を止められていますが、まだ眼がありません。

「大石死せず」と言いますが、周囲の黒石が強いのでかなり苦しい状況になっています。

5図(実戦)

黒1は間接的に白大石の眼を奪った手、一方白2は白Aあたりからの脱出を見て、間接的に大石を助けた手です。

しかし、黒3と眼を取られて白△が全滅してしまいました。

これで地合いは大差で黒良しとなり、勝負あり。

白も頑張りましたが、結局はMasterの完勝でした。

次回、ついに最終回です。