これは、面白い。記録しておきましょう。

**********

博多行きって左遷ですか? 菅原道真・アイドル・島耕作

朝日新聞 2013年03月17日04時01分

【柴田菜々子】人事異動の季節。サラリーマンが聞きたくない「左遷」と、福岡・博多が結びつけられやすいのって、なぜなの?

「博多へ左遷」。去年そんな言葉がインターネット上に躍った。人気アイドルグループメンバーの福岡移籍での反応だ。「博多って左遷される場所じゃないからね」と福岡出身のお笑い芸人がツイッターでつぶやくと、それも広まった。

「菅原道真が『博多=左遷』のイメージの源流」。福岡市博物館の鳥巣京一・主任学芸主事はこうみる。

太宰府天満宮(福岡県太宰府市)がまつる学問の神様だ。平安時代に政争で大宰府政庁へ左遷された。当時、都落ちはすべて左遷。陸続きでない九州へは流罪のような意味を持った。「博多は大宰府の港部門のようなもの」。イメージを重ねられやすいという。

「左遷」とは昔の中国で右を尊び、左を卑しんだことに由来し、より低い官職、地位に落とす意味。いつの間にか中央から地方へ移ることを指すようになったという。

「大宰府は左遷先ではない」と話すのは、九州歴史資料館(福岡県小郡市)の松川博一学芸員だ。「平城京や平安京に次ぐ大都市だった。ここで実績を積み、中央政界で活躍する人もいた」からだ。その一人、奈良時代の万葉歌人大伴旅人(おおとものたびと)は長官として赴任。「官位相当では問題なかったが、政敵の藤原氏が対立派の旅人を遠ざけたとも」。だが旅人はその後、南九州の支配や神社関係の整備を進めて大納言として都へ戻る。「ほかにも優秀な実務者が来て実績を積み、中央政界で活躍した」

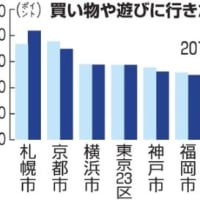

そして、現代。全国有数の支店経済都市・福岡には多くの転勤者が来る。

ある金融会社員(35)は「左遷されたと思って来る人はいる」と明かす。東京本社に勤めた後に赴任した同僚が宴席で「こんなところ、来るつもりじゃなかった」と言い、その場を凍りつかせた。「でも食べ物がおいしいし、家賃も安い。こんなに働きやすいところはないです」と笑う。

「ここに来ないと出世しない」と言われる店が福岡市中央区にある。政財界人らが通う「料亭きくしげ」だ。亭主の榎田優(まさる)さん(61)は話す。「風土も人もいいが、全国展開するにはまず福岡と言われるように競争は激しい。福岡に来た人は、玄界灘の魚のように荒波にもまれ、たくましくなって帰って行くんです」

■弘兼憲史さん「出世へ 帝王学の一つ」

いまや社長になった漫画の主人公「島耕作」も、福岡に「左遷」された時代があった――。シリーズの著者、弘兼憲史(ひろかね・けんし)さん(65)にワケを聞いた。

――「部長 島耕作」で、島は東京の本社から福岡の販売センターへ異動します。

本来は社長出向なのに専務という形で、しかも出向先の社長は元部下。当時の本社社長が「福岡へ島流し」って言っていますね。この人たちからしたら、福岡って思い入れがないし、地方に行けば、みな島流しなんです。

ただ、私の中では左遷ではなく、帝王学の一つだった。このころすでに「島が取締役になり、この後出世して社長になる」という構想があり、わりと本社機構にいた島を社長にするために、販売現場の最前線に立たせようと思った。それで、別会社の地方の販売センターへ出向させた。こういう人事はよくあります。

――どうして福岡を異動先にしたのですか。

漫画家として言うと、ほかの都市と比べて、ビジュアル的にやりやすいから。博多祇園山笠とか、博多どんたくとか、祭りもあるし、屋台など街の風物が顕著です。

あと、私は山口県岩国市出身なので、博多に知り合いが多かったから(笑い)。行くなら地方の支店経済都市で、札幌でも広島でも名古屋でもよくて、恣意(しい)的な選択でもあります。水炊きやアラ鍋など好きな食べ物も多い。博多弁も好きですね、合間に入れる「~くさ」なんかいいよね。宴席などでお開きに入れる「博多手一本」も練習したなぁ。

7月の博多祇園山笠は特に描きたいと思いました。あれは、観光客に合わせないでしょう。人々が寝ているときに始まって、目覚めるときに終わるという。「見たければ、お前らが起きろ」という祭りが気に入ったんです。掲載の前年の2000年ごろに取材に行きました。

クライマックスの追い山でも「土居流(ながれ)」だったかな、水を浴びながら、ばーっと横を走って写真を撮りました。観客としてね。

――芸能人が福岡へ移籍することを左遷とする風潮があります。

菅原道真が大宰府に行かされたという歴史もあるんでしょうね。当時は完全な島流しで、左遷になるんでしょう。それに、左遷って「左」って書くでしょう。日本地図を見たとき、東京に向かって左に九州がある。文字からのイメージもあるのかな。

――その博多時代に、販売会社の社長に見放されて落ち込む部下に島がかけた言葉は、ファンの間で「名言」の一つとされます。

〈風に向かって踏んばって立つのもひとつの生き方なら 風にふかれてひょうひょうと生きるのももうひとつの選択肢だ〉

自分がどっちかと言うと、なすがまま、流れに乗ってあらがわないんです。漫画家になるために松下電器産業(現パナソニック)を3年で辞めたときも、そうでした。一大決心して、悩んで悩んで辞めたという感じはほとんどない。周りに漫画家をめざしているやつがいっぱいいて、触発されたというか。「そうだ、俺も昔は漫画家になりたいと思っていた。もっと違うことがあるんじゃないか」って。

あらがうというよりは、むしろ自分の気持ちの流れに乗っていった感じかな。で、自然に辞めた。貯金はしていましたけどね。それに、あのときは今とは違い、就職は大変じゃなかったんですよ。大会社を辞めるもったいなさもなかったですね。

大学受験のときに東京芸大を受けようと思っていたのに親に反対されたときも、まあ、いいかと。親も反対しているし、東京芸大も受かるかわかんないし。早稲田大に入りました。あのころ絵描きや漫画家は「食えない代表」のようなものだったから。絵なら大学の部活に入れって。僕が親でもそう言いますね。

――講談社の編集者によると、どんなに忙しくても愚痴は言わず、楽しく仕事をされるとか。

月に6本の締め切り、ラジオのレギュラー番組も毎週1本あって、週刊朝日の連載(パパは牛乳屋)もやっています。本当はもっと飲みに行きたいんですが。

不平不満はマイナスのエネルギーを使うし、生産的ではないから、絶対に言わないようにしています。すべての困難な状況も、「まあいいか」という風に受け止めるんです。

そして、手を伸ばして、ちょっと高いところをめざして、それを積み重ねていく。最初から売れっ子漫画家になるぞとか、思ったこともなかった。

人と比較しない。だからライバルとか、考えたことがないですね。ライバルに闘志を燃やすスポーツ選手とかいるじゃないですか。それでお互いに向上していくという。それはないですね。自分が貧乏な時代も、すっごくモテない時代も、うらやましいと思ったことはなかったなぁ。モテないなりに、「この人ならデートしてくれそうかな」って方に、分相応にね。無理はしない。

――島は、どこに行ってもモテます。

大人用の漫画だから、いろんなシーンがあった方がいいじゃないですか。結婚していると不倫になってしまうので、自由恋愛できる立場にしたんです。それから、自分から口説いたりするようなやつだとセクハラになっちゃうので、勝手に女性から来て、勝手に帰っていく、遊ばれるタイプなんです。

それは男にとって非常に都合がいいんじゃないか、みたいに聞こえるかもしれないんですけど、セクハラにならないようにという配慮があったんです。こんなにモテるやつはそういない。最近、元部下でステディーだった大町久美子と再婚しましたが……。

――サラリーマンの方に贈りたい言葉とは。

「郷に入(い)ったら郷に従え」です。これはサラリーマンの基本。「上から目線」にならず、国内でも外国でもその風土に溶け込み、そこの言葉を覚える。

博多でもそうだった。島は偉ぶらないでしょう。そして仕事は前向きで、一生懸命で真面目。彼は気がついたら社長になっていたという感じなんです。(聞き手・柴田菜々子=福岡市出身)

◇

〈「島耕作」シリーズ〉 大手家電メーカー初芝電産(現TECOT)に勤めるサラリーマンの島耕作を主人公に、人間劇と国内外のビジネスの動向を描く。課長、部長、取締役、常務、専務と昇進するたびにタイトルが変わり、現在は講談社のモーニング誌上で「社長 島耕作」を連載中。

**********

クリスタル・キングの大ヒット曲『大都会』(1979)の「大都会」とは、博多のこと。その作曲者と同じ佐賀の西の外れで育った人間にとって、博多はまぶしい街でした。ゆえに、東京に、アメリカ留学をはさんで30年近く住んでいますが、どうも「左遷」と結びつきません。

東京から「左遷」となれば、名古屋・大阪・岡山・広島あたりが思いつくんですね。あと「右遷」になってしまいますが、北海道とか東北とか。九州出身者の身びいきでしょうか。

ともあれ、島耕作みたいな生き方ができれば、サラリーマンとしては最高なのでしょう。自営などという不安定な仕事をしていると、実にうらやましく思えます。

それにしても、弘兼さんの人生訓は、意味深。まねさせてもらいます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます