釜石バックホウアートラッピングプロジェクトのことを紹介したのは約11ヶ月前だった。

→『釜石バックホウアートラッピングプロジェクト』

プロジェクトの内容は青木さんのブログに詳細が書かれている。

→釜石バックホウアートラッピングプロジェクト.1

→釜石バックホウアートラッピングプロジェクト.2

紹介したのはいいが、そのプロジェクトがその後どうなったのか、それ以降まったく触れてこなかった。他意はない。願わくば、ラッピングバックホウの実物を見てから、などと実現がいつになるやらおぼつかないような想いを胸に抱いているうちに、ついつい書きそびれてしまった。まったく、言いっぱなしの尻切れトンボで申しわけない。

今日、その試みの主謀者たる青木さんから封筒が届いた。

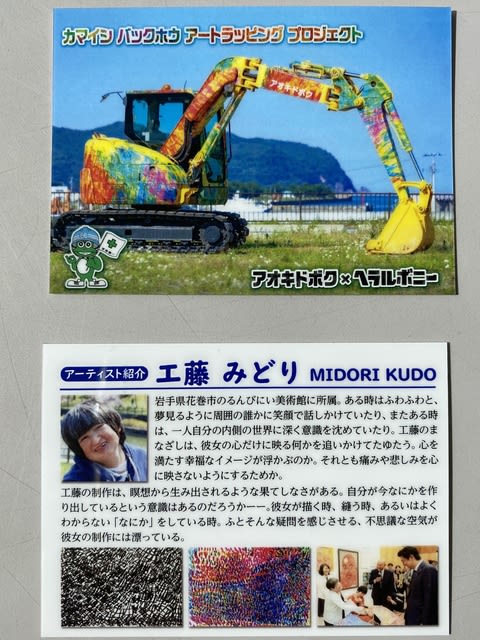

中にあったのは、バックホウカードだ。

ベースボールカードでもダムカードでもない、バックホウカードである。

それができたのを知ったのは、彼のフェイスブックへの投稿からだ。

「欲しい」

そう思っていた矢先のことだった。

聞くと、この重機のことを「カラフルバックホウ」、彼自身のことは「目立ちたがり屋」などと揶揄されることもあるのだという。

たしかに、まことに失礼だが、その物を一見しただけではそう思えないこともない。

だが、「なぜそれをするのか」という理由については、彼自身がさまざまな媒体を通じて機会があるたびに発信していることであり、同業者からそれが出るとしたらお門違いもよいところである(いかにもありそうなことですけどね)。

同封の手紙があった。

とても素敵な内容だったので、読み終わるとすぐさま、「拙ブログで披露させてもらえないだろうか」という旨のメッセージを送った。

快諾をいただいたので、彼の想いが少しでも多くの人に届く一助になればと、紹介する。

******

東日本大震災から10年が経ちました。

津波によって町が破壊され、施工中の現場、社屋、重機ダンプが流される様子を『この世の終わりかと』だと思って見守るしかなかった社員達

社員の半分が自宅を失いました。それでも発災からすぐ駆け付けてくれた社員のお陰で今も会社は続いています。

10年前、がれき撤去・被災した民家の解体のため、町に溢れたバックホウは地域の未来の為に懸命に働きました。

それでも地域の人たちにはどのように映ったのでしょうか?

自分たちの財産を壊し片付けるイヤな機械に見えたのではないかと思います。

以降、1000年に1度の災害によって、新しく安全な町を造る為に弊社も震災前の2倍以上の工事をこなしてきました。

公共工事での売上なので地域に還元してきました。

市では予算がつけることの出来ない箇所などボランティアとして作業してきました。

色々、地域の為にお金を使ってきましたが、10年の区切りにバックホウを利用して地域の未来を創る子供たちと繋がる事は出来ないかと考えました。

震災によって1000名もの尊い命を失ったこの町で生き残った人を大切にする色々な違いを認め合う多様性を受け入れる町になって欲しい

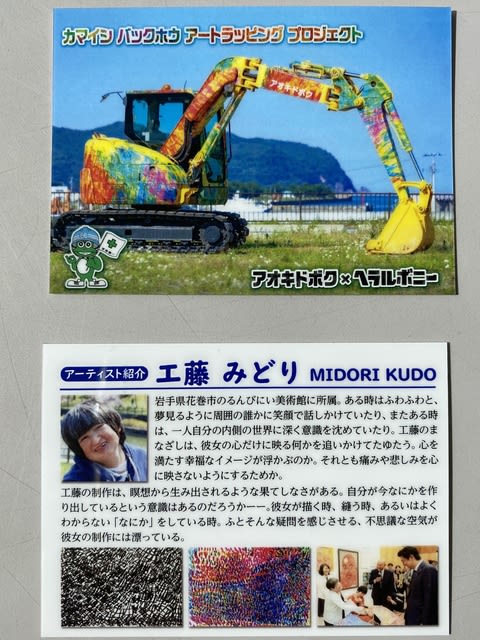

そのメッセージをるんびにい美術館(みやうち注:※1)に所属するアーティストが描いたアートで彩られたバックホウで届けたい・・・

ヘラルボニー(みやうち注:※2)とのコラボを考えました。

自分の好きなアートではなく子供たちが好きなアートを選ぶことで興味も増すのではと思いました。

沢山の皆さまを巻き込んで完成したアウトバックホウですが、現場に来て乗って楽しかっただけでは終わらせたくありませんでした。

バックホウカードを作成する事で『家に帰ってヘラルボニーの話を家族にする』ことによって一人でも多くの方に多様性を考える機会を提供したいと思いました。

(中略)

釜石市の建設予算は一昨年比マイナス87%と大変な事になっていますが社員と知恵を出し合い地域に関わり続けながら何とか建設業を通して地域を下支えしたいと考えています。

******

※1 るんびにい美術館

(『るんびにい美術館~るん美ってどんなところ?』より)

るんびにい美術館は、知的な障害や精神の障害などのある作者が創造した表現作品を――しばしばアウトサイダーアート、あるいはアール・ブリュットと呼ばれるような作品を――多く展示します。 ですが、アウトサイダーアートやアール・ブリュットの美術館ではありません。

私たちの心は、沢山のものを区別します。

障害者と健常者。おとなとこども。男性と女性。国、人種、人や動物や植物…。この世界は、無数のボーダー(境界)でできています。 もしも、すべてのボーダーを心から消し去って、それらをただ一つのものとして見ることができたなら。もしそんなことができたなら、世界はどんなふうに見えるのでしょうか。

もしかしたら、そこにはただ命の輝きだけがあるのかもしれません。

私たちは、見る人が命を感じるような、あらゆる表現物を紹介したいと考えています。

命は、あらゆる境界線を越えて広がっています。アウトサイドもインサイドもありません。障害者も、そうでない者も。

ボーダレス・アート。私たちがご紹介しようとするものを、気まぐれにそう呼んでみましょうか。

ボーダレスはなぜだか魅力的です。

それは、きっと愛とよく似ているのです。

※2 ヘラルボニー

(『福祉実験ユニット「ヘラルボニー」』より)

異彩を、放て。

知的障害。その、ひとくくりの言葉の中にも、無数の個性がある。

豊かな感性、繊細な手先、大胆な発想、研ぎ澄まされた集中力・・・

”普通”じゃない、ということ。それは同時に、可能性だと思う。

僕らは、この世界を隔てる、先入観や常識という名のボーダーを超える。

そして、さまざまな「異彩」を、さまざまな形で社会に送り届け、

福祉を起点に新たな文化をつくりだしていく。