きのうも書いたように、

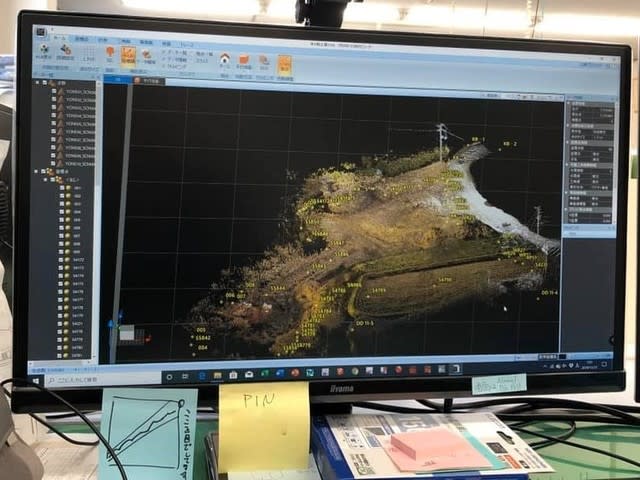

設計変更で躯体のすべてが仕上がらなくなった旨を、地域の人たちや関係各所に伝えるための「工事だより」に、上のような3Dイメージをつくって載せるための画像だ。

そしてこれもきのう紹介したように、スケッチアップでつくっている。

ではこのあと、この構造物はどうなるのか?

その結果を、同じ「工事だより」上に載せなければならないのは当然のこと。

では、どのようなモデルにすればよいのか?

現在と未来(この場合は、ひと月先の未来とそれから3ヶ月ほど経過した未来)とを比較する場合、同じ土俵の上で異なる結果を表現するのがセオリーだろう。そのほうが読み手に理解しやすい。

しかし・・・

ここは少しひねってみることにした。

トレンドコアでつくった3Dモデルに、道路工事を担当したことがある技術屋にはおなじみの、「赤が実績」「青は計画」という色分けをしてみた。

そしてそれを、3DPDFでエクスポートし、加工をほどこしたものが上の画像だ。

つまり、

これが

次の工事では

こうなりますよ。

という比較である。

エラそうに開陳するほどのものではないし、CIMと呼ぶに値するほどの大層なものでもない(だから「ゆる〜いCIM」なのですが ^_-)

今日、言いたかったことはただひとつ。

ひとつのアプリケーションやひとつのツールに執着することなかれ。

また、ひとつのソフトウェアベンダーに依存するなかれ。

自分のアタマで考えて、自分の身体で実践してみると、おもしろいことができたりする。

以上、「ゆる〜いCIM」どころか、「ゆるすぎ〜るCIM」。

ごくごく些細なことから、あらためてそう思わされたので、備忘録(のようなもの)として。

↑↑ インスタグラム ーisobegumiー

↑↑ 土木のしごと~(有)礒部組現場情報