産経ニュース 2016.5.24 11:01更新

【日米同盟が消える日(上)】米軍撤退すれば中国がすぐに尖閣奪う トランプ大統領で「同盟解体」悪夢のシナリオとは…

17日夜、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。警視庁警護官(SP)が不審者をあぶり出すべく監視の目を光らせる中、館内のレストランでは、安倍晋三首相がブッシュ前米大統領と食事をともにしていた。

当時の小泉純一郎首相とともに最良の日米関係に押し上げたブッシュ氏。安倍首相も官房副長官として訪米に同行してきたため思い出話は尽きなかったが、自然と日米間の“懸案”に話題は及んだ。不動産王、ドナルド・トランプ氏が大統領になったら、日米関係はどうなるのか-。

「私は一線を退き、責任ある立場ではないが…」

ブッシュ氏はこう前置きすると米大統領選の見立てを語り出した。「トランプ氏が勝つのは五分五分ではないか」。そして勝ったときの日米関係にも触れた。

「大統領になっても安全保障上、悲観的には考えていない。ただ日本に在日米軍の費用を全額負担させるかは本当に分からない…」

安倍首相はその言葉に黙って聞き入った。

□ □ □

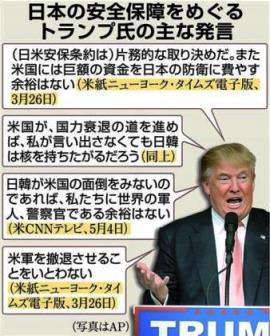

米大統領選で共和党候補指名を確実にしたトランプ氏は痛烈な日本批判を展開してきた。「同盟の解体」にまで踏み込み、日韓の核武装容認にも言及した。日米の当局者は困惑しつつも冷静に受け止めてはいる。

アジア政策に関わる米政府当局者は「政権発足に近づけば専門家のブリーフィングを受け、現実路線に近づく」とし、予算や条約に関する米議会の権限の強さも制約になるとみる。日本政府筋も「レーガン元大統領も、登場したときは『大丈夫か』といわれたが、立派な実績を残した。トランプ氏の発言も選挙向きの側面がある」と分析する。

□ □ □

しかし、そうした楽観的な予想に反し、「同盟解体」のプロセスが現実化したら、見えてくるのは悪夢のシナリオだ。

海上保安庁巡視船が連日、中国公船とにらみ合う尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺海域。中国は海軍艦艇の本格的な投入は避けてきた。在日米軍の「抑止力」が、その大きな要素であることは間違いない。しかし、同盟解体で均衡はもろくも崩れ去る。

「米軍が日本から撤退すれば、すぐに中国は尖閣に上陸する」

前海上自衛隊呉地方総監の伊藤俊幸氏はこう断言する。「日本にとっては大戦争だが、中国にしてみれば、せいぜい武力接触程度の認識でできる」

シナリオはこうだ。中国軍による尖閣占拠に対抗し、日本は首相が戦後初の防衛出動を下令。自衛隊が奪還のため急派され、交戦状態に突入する。

潜水艦など能力に勝る自衛隊は犠牲を払いながらも尖閣を取り戻す。だが、物量で優位に立つ中国は二の矢、三の矢を放ち続ける。自衛隊は憲法の制約で「専守防衛」に特化した装備のため中国が出撃拠点とする軍港や空港をたたくことができない。その役割を担っていた米軍は、もういない。戦いは長期化し、「最後は疲弊して尖閣は取られてしまう」(伊藤氏)。

確かに、平和に慣れた目には現実離れしたシナリオに映る。しかし、「力の空白」が紛争に直結することは歴史を見れば明らかだ。

□ □ □

1950年代以降、フランスや米国、ソ連(当時)がベトナムやフィリピンから軍を撤退させた。中国はこの「力の空白」につけ込む形で南ベトナム(当時)との交戦を経て74年、パラセル(中国名・西沙)諸島全域を支配。スプラトリー(同・南沙)諸島では88年、岩礁にこもった60人余りのベトナム兵を機関砲で殺戮して岩礁を占拠した。

日米同盟解体の影響は日本だけにとどまらない。

在日米軍の撤退は、米国の対中防衛ラインの後退に伴い必然的に在韓米軍の引き揚げに直結し、朝鮮半島の軍事的均衡も崩れる。中国による台湾侵攻が現実味を帯び、南シナ海は完全に「中国の海」と化す。21世紀の「火薬庫」アジアに火が付けば、国際情勢は一気に予測不能に陥る。

「(米軍が)日本から引き揚げるというなら、われわれは自主防衛。十分やっていける」

19日、都内の日本外国特派員協会で、亀井静香元金融担当相はそう気勢をあげた。石原慎太郎元都知事とともに、トランプ氏に対談を申し入れたことを明かした記者会見の席上だ。

日米同盟が解体され米軍が日本から撤退すれば、日本が取り得る現実的な選択肢は自主防衛だけだ。「自分の国は自分で守る」という気構えは当然でもある。日本は自主防衛で「十分やっていける」のか-。

自主防衛となれば、日本はこれまで米軍に依存してきた防衛力を独自に整える必要性に迫られる。日米同盟には自衛隊を「盾」、米軍を「矛」とする役割分担がある。日本は「専守防衛」の方針のもと、空母機動部隊や弾道ミサイル、巡航ミサイルといった「矛」にあたる装備体系を持たない。敵国が発射しようとするミサイルの基地を攻撃することすら自前でできない。北朝鮮の弾道ミサイル迎撃という「盾」の部分でも、発射の第一報を探知する衛星情報は米国に依存する。戦闘機やイージス艦のシステムなど、不可欠な装備も多くが米国製だ。

自主防衛の実現可能性を、数字で検証した試みがある。防衛大学校の武田康裕、武藤功両教授らは平成24年の著書『コストを試算! 日米同盟解体』(毎日新聞社)で、自主防衛をとる場合のコストを試算し、「22兆2661億~23兆7661億円」という結果をはじき出した。

内訳は、米軍撤退で駐留経費負担4374億円が不要となるが、新たに空母や戦闘機、情報収集衛星など、米軍に依存してきた装備を4兆2069億円で取得する必要がある。維持コストなどを除外した試算だが、消費税でいえば2%の負担増になる。

□ □ □

コストはハード面にとどまらない。「日米同盟が解体されるということは、日米の政治・経済の協力も損なわれることを意味する」(武田氏)からだ。

経済面では、貿易途絶▽株価下落▽国債の金利上昇▽エネルギーの調達コスト上昇-などの影響で、最大21兆3250億円のコスト増。一方、米軍基地撤退で取り戻せる経済効果などの「逸失利益」は1兆3284億円にとどまる。武田氏はこう強調する。

「問題は金額の多寡ではない。いくらコストを費やして自主防衛に踏み切っても、結局は日米同盟と同じ水準の安全を享受することはできないということだ」

トランプ氏が言及する日本の核武装の実現可能性はどうか。

憲法上は、核保有の可能性は排除されていない。憲法9条は自衛のための必要最小限度を超えない実力の保持を認めており、この必要最小限度の範囲にとどまる限り、核兵器の保有を禁じていないというのがこれまでの政府解釈だ。

実は、技術的な可能性の試算は存在する。政府は平成18年9月、非公式に「核兵器の国産可能性について」との内部文書をまとめ、「小型弾頭の試作までに最低3~5年、2000億~3000億円の予算と技術者数百人の動員が必要」との結論を出した。

しかし、核保有を選択するなら、日本はまず核拡散防止条約(NPT)を脱退しなければならず、北朝鮮のような国際的孤立や制裁を覚悟しなければならない。日本が核武装すれば、韓国などで「核ドミノ」が始まり、日本の安全保障環境はむしろ悪化しかねない。核保有を選択する合理的な理由はないというのが多数の専門家の結論だ。

「核の議論を教条的に否定することはないが、米国の『核の傘』の安定的維持、ミサイル防衛の強化、策源地(敵基地)攻撃能力など、議論には段階がある。一足飛びに核保有や自主防衛という議論は非常に有害だ」。神保謙慶応大准教授(国際安全保障)はそう指摘する。

2016.5.25 01:00更新

【日米同盟が消える日(下)】「安保ただ乗り論」は本当? 駐留費負担、実は世界でも突出…米軍人を日本の傭兵にする気なのか

「なぜ、米国は自主防衛の余裕のある国を守るための支払いを止めるべきなのか」

米大統領選で共和党候補指名を確実にした不動産王、ドナルド・トランプ氏が意見広告で問題提起したのは、1987(昭和62)年9月にさかのぼる。日米貿易摩擦が激しかった80年代、米国では日本の「安保ただ乗り論」が吹き荒れていた。トランプ氏の対日認識は、その時点から変わっていないことになる。

日米同盟は、日本が米軍駐留を認め、基地を提供する一方、米国だけが日本の防衛義務を負う非対称の側面を持つ。そこに「ただ乗り論」が浮上する構造的な理由がある。ただ、トランプ氏のいうように、日本はそれに見合う適正なコストを支払わず、同盟にただ乗りしているのだろうか。

日本は在日米軍の駐留経費として、別枠計上の米軍再編関連予算などを除き、平成28年度予算で約5818億円を計上し、地代や周辺対策費、基地で働く人の人件費などに充てている。

そのうち、しばしば取り上げられるのが「思いやり予算」と称される接受国支援(ホスト・ネーション・サポート)だ。日米地位協定上は支払い義務のない負担で、昭和53年度から計上され、平成11年度に2756億円とピークを迎えた後は漸減。28年度は1920億円となっている。

そうした日本の負担が、米軍が駐留する国の中で突出して高いことは、米国防総省が2004年に公表した報告書が示している。報告書によると、02年に日本が駐留米軍1人当たりに支出した金額は約10万6000ドル(約1155万円)。日本側の負担割合は74.5%でサウジアラビア(64.8%)や韓国(40%)、ドイツ(32.6%)などを大きく上回っていた。

トランプ氏は「なぜ100%ではないのか」と全額負担を求めるが、それは米軍将兵の人件費や作戦費まで日本が負担することを意味する。

「米将兵の人件費まで日本が持てば、米軍は日本の『傭兵(ようへい)』になってしまう。国益のために戦う米軍人の誇りを傷つけるだけで彼ら自身が嫌がる」。前海上自衛隊呉地方総監の伊藤俊幸氏はこう指摘する。

日本の負担は米軍駐留に反対する勢力の批判の的になってきた半面、「安保ただ乗り論」への反論材料でもある。さらに、沖縄の基地問題にみられるように、国土を提供することの「重み」や政治的コストは数字に代えがたいものがある。

日本は自衛隊の海外派遣など人的貢献も強化し、米国が主導する国際秩序の維持に貢献してきた。集団的自衛権の行使を柱とする安全保障関連法は、さらにその領域を広げる。

ケビン・メア元米国務省日本部長が「日本が駐留経費負担だけでなく、日本の防衛能力を向上させ、集団的自衛権が行使できるようになったことを理解していない」と指摘するように、日米関係に通じた米側の政策当局者や識者には、日本の貢献は高く評価されてきた。

日米同盟の「受益と負担」の関係は金銭だけでは測れない。ドナルド・トランプ氏に欠けているのは、日米同盟によって、米国自身が死活的な国益を確保しているという視点だ。

「米国の世界の貿易額のうち、約6割がアジア太平洋諸国であり、その国益を維持するのが在日米軍などのプレゼンス(存在)だ。引けば損するのは米国だ」

元防衛相の森本敏拓殖大総長はそう指摘する。

日本国内には約130カ所の米軍基地がある。海兵隊が米本土外で司令部を置くのは沖縄だけだ。西太平洋からインド洋までを作戦海域とする米海軍第7艦隊は神奈川・横須賀を拠点とする。後方支援機能を含め、日本は「米軍の地球規模での作戦行動を支える上で、代えることができない戦略的根拠地」(防衛省幹部)というわけだ。

日米同盟の役割は軍事面にとどまらない。東日本大震災や2013(平成25)年のフィリピンの台風災害で、米軍は自衛隊と共同で救援活動を行い、多くの人命を救った。元在沖縄海兵隊政務外交部次長のロバート・エルドリッヂ氏は日本にある海兵隊基地や台湾、フィリピンなどを大規模災害に備える救援拠点とし、ネットワーク化する構想を提唱している。「軌道に乗れば、より幅広い分野の安全保障協力に発展していく」と期待を込める。

日米はそれぞれがコストを支払い、死活的な国益を守っている。その恩恵はアジア太平洋全域に及ぶ-。ただ、そうした理屈が通用しないのが「トランプ現象」の根深さだ。

神保謙慶応大准教授(国際安全保障)は「エリートがきれいな言葉で語る同盟論はトランプを支持する素朴な米国民の心には届かない」と指摘する。森本氏も「米国民は世界の警察官の役割を果たすために海外で何千人もの兵員が傷ついているのに、同盟国が必要な対価を支払っていないと不満を表明している。日本が駐留経費負担をいくら増やせばいいという話は全く本質ではない」と分析する。

米調査機関ピュー・リサーチ・センターが4月に全米で実施した世論調査では、57%が「米国は自己の問題に取り組み、他国のことは他国に任せるべきだ」と回答。「他国を助けるべきだ」は37%にとどまった。別の調査では、10年時点で2つの回答は拮抗(きっこう)していた。多くの識者は、トランプ氏が大統領になるかどうかにかかわらず、米国の「内向き志向」は続くと予測する。

米国の世論が今後、日本にさらなる負担を求めてくることは間違いない。ただ、それを負担とだけ捉えるのは一面的に過ぎる。

戦後日本は経済優先で、直接的な防衛予算を国内総生産(GDP)比で実質1%と低い水準に抑える代償として、米軍駐留費など「自立性」を犠牲にするコストを高く支払ってきた。

「負担の割合を変えなければならない。米軍駐留経費を増やすくらいなら直接的な防衛予算を増やすべきだ。それはトランプ氏の問いに答えることにもつながる」。防衛大の武田康裕教授はこう提言する。

森本氏は、人工知能やサイバー空間など、技術面での日米協力がカギになると指摘。同盟内での貢献拡大の在り方について「われわれが主体的に考えなければならない。日本が同盟をどういう形にするかを提案する時期が年内にも来るのではないか」とみている。

「予測不可能であること。これこそが私のよき資質の一つであり、私に大金をもたらすことになった」

トランプ氏は昨秋に出版した著書で、そう誇った。日米同盟は今後、先行きを予想できない不安定な時代を迎えるかもしれない。しかし、日本では、集団的自衛権行使の合憲性など、米国とは別の意味で「内向き」の議論が横行する。

「日本では机上の空論のような安全保障論が繰り返されてきて、トランプ氏の提起に応える知的準備ができていない。それが一番恐ろしいことだ」

キヤノングローバル戦略研究所の宮家邦彦研究主幹はそう語る。「同盟解体」は今の時点では現実味は乏しい。だが、暴言と聞き流すだけでは、いつの日か現実のものとなりかねない。トランプ氏の「劇薬」は長年、日本人が直視を避けてきた現実を付きつけた。自民党国防族の一人はいう。

「黒船の来航だ。日本は戦後70年の太平の眠りから目覚めるときになるだろう」

* *

この企画は千葉倫之、石鍋圭、小野晋史、ワシントン 加納宏幸が担当しました。

◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です *強調(太字・着色)は来栖

...........................