生殖前提 問われる「家族」

パートナー制度 権利限定的

札幌「不平等」 大阪「議論の途上」 同性婚判決

2022年6月21日 火曜日 中日新聞 核心

同性婚を認めない民法などの規定について、大阪地裁は「合憲」とした。「子を産み育てる男女」という、生殖能力を持つカップルのみを前提とする判断で、原告らは強く憤る。自治体では代替となるパートナーシップ制度の導入が広がるが、婚姻と比べ得られる権利は限定的だ。性的指向のみならず、家族の在り方自体が問われている。

■多様化

「婚姻の目的を生殖のみに見いだした。極めてずさんな判断だ。到底、受け入れることはできない」。原告側の代理人弁護士は二十日、判決後に大阪市内の弁護士会館で開いた記者会見で、地裁の判断を厳しく批判した。

国は訴訟で、婚姻制度が念頭に置く保護の対象は「子を産み、育てることができる男女だ」と繰り返し主張。地裁も「婚姻」は男女間の関係のみを定めたものだと認定、国の考え方を踏襲した。

だが、同性愛者だからといって子育てができないわけではない。原告の一人でレズビアンの坂田テレサさん(39)の体には、友人の男性から精子提供を受けてもうけた新たな命が宿っている。里親として養子を迎える同性カップルもいる。

家族関係やジェンダー問題に詳しい駒沢大の松信ひろみ教授は、異性愛者の中でもひとり親家庭や子どものいない夫婦が増えているとして「家族の形態は既に多様化している。判決はこうした現状を考慮していないのではないか」と指摘する。

■ハードル

判決が現在の仕組みを「合憲」とした背景には、同性カップルの保護に賛同する動きが急速に広まっているという事情もある。象徴的なのが2015年11月に東京都渋谷区と世田谷区で始まったパートナーシップ制度だ。婚姻届けが受理されない性的少数者のカップルに代替となる公的証明書を発行する仕組みで、現在は2百を超える自治体に広がっている。

兵庫県明石市や福岡県古賀市は、同居の子どもまで対象を拡充した「ファミリーシップ制度」を導入。国の動きが鈍い中「地方から動かないといけない」(茨城県の大井川和彦知事)と取り組みは加速している。

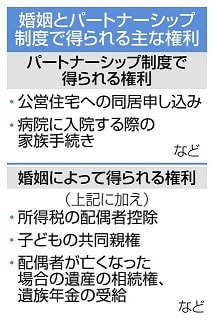

ただ、パートナー制度で得られる権利は、公営住宅に同居家族として入居できるようになることなどに限定される。「配偶者」という身分保障や、それに伴う所得税の配偶者控除、子どもの共同親権、財産の相続、遺族年金の受給といった権利は、婚姻が認められないと手に入らない。

大阪地裁の判決は「新たな婚姻類似制度の創設」によって実現することも可能だと指摘したが、多様な権利を横断的に認める制度の構築には高いハードルがある。

■絶望の淵

原告側は訴訟に提出した書面で、さまざまな当事者の過去の経験に基づく悲痛な訴えを取り上げた。「人に知られたら生きていけなくなると思った」「犯罪者の烙印を押されたような気持になった」。いじめ、うつ病、自殺願望。困難を推し量るには余りある痛ましい言葉が並ぶ。

テレサさんのパートナーである原告の坂田麻智(まち)さん(43)は会見で「既に絶望の淵に追い詰められている当事者が、この判決でさらに落とされかねないか危惧している」と険しい表情で述べた。

判決の影響は同性愛者にとどまらない。性的少数者の支援団体「fair」の松岡宗嗣代表理事は「子を産むかどうかにこだわる姿勢は、多数派の異性愛者にも関わる問題だ」と指摘している。

◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用、及び書き写し(=来栖)です

――――――

* 「死後も一緒」LGBTに壁 寺や親族から拒否多く 2020/8/4

* 『LGBTと聖書の福音 それは罪か、選択の自由か』 2020/6/24

* LGBTを初めて記述 来春から使用の小学校教科書 2019/3/27

* 性的少数者の生徒らを支援へ 文科省が学校向け文書策定 2015-03-04

* 同性パートナーに初の在留特別許可 オーバーステイの退去処分取り消しに 2019/3/22

* 同性婚めぐり初の集団訴訟 4都市で13組が国を一斉提訴 2019/2/14

* 同性パートナー証明書を発行 渋谷区が全国初の条例案 LGBT(性的少数者)への意識変化

* 性的少数者の生徒らを支援へ 文科省が学校向け文書策定

* LGBTに厳しい塀の向こう側 個々の事情に対応進まぬ拘置所・刑務所 【日本の議論】2016.1.3

..........