〈来栖の独白 2011/02/26 〉

五木寛之氏の『親鸞』は、実に熱っぽい。客観を失わずに、読者の心を躍らせる。

前回の連載でも感じたことだが、この小説は、しばしば福音書を連想させる。イエスの福音に重なる。

イエスの時代にも、そしてイスラエルの国においても、病者・障害者・賤業者・女性・・・に対する差別は峻烈であった。彼らは、穢れたものとして賤しい目で見られた。

そういった惨めな彼らを外道院は、そしてイエスは、深く憐れむ。彼らこそ「友」であり、優先して大切にする。自分の「助かり」のためではない。

「そんな欲得ずくではない。やさしいひとだったのだ。あわれな者を、あわれと思い、心が痛んだからだ。いいか。おれがおまえたちの味方をするのは、なぜだ。善いことをして、極楽にいこうなどと考えてるとでも思うのか。ばかめ。おれはただ、みておられんから勝手にやっているだけだぞ」

と、外道院は言う。そして全く同じことを恵信も言う。

「ただ、そうしたいのです」

と。

そこにあるのは、平らな視線だ。なんぴとに対しても変わらぬ同胞意識だ。

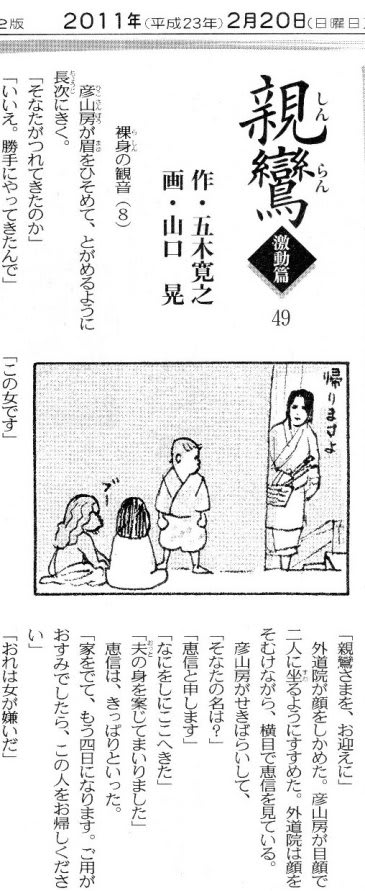

ところで、この新聞小説に画を入れてくださっているのは、山口晃さんという画家である。毎日、この画も愉しみにしている。本エントリ最上段に掲げたのは、激動編49回の画である。出かけたまま帰らぬ親鸞を心配して妻の恵信が外道院のもとを訪ねる場面であるが、山口氏はそれを、まるで、友だちのところへ行って帰らない子どもを心配した母親が迎えにいっているかのように描いておられる。親鸞も外道院も可愛いし、恵信もおっとりした母親だ。実に、毎回、素晴らしい画。五木さんの優れた文章とともに絶妙の世界を創出している。

付けたりを書いておきたい。「光明皇后」という名前に接して、思い起こすことである。親しい問題委員会のHシスターが、光明皇后の行為を「上から目線」と言った。

--------------------------

五木寛之著『親鸞』激動編/裸身の観音

【52】2011-02-23(抜粋)

「いまから何百年もむかしの話ですが、天平のころ、光明皇后というかたがおられました(略)そのかたが、ある夜、夢のなかでふしぎな声をきかれました。あわれな人びとのために、風呂をつくれ、という声です。これまでさまざまなことをなさって、貧しい人びとを助けてこられた皇后ですが、風呂というのは考えつかなったようです。そこで、すぐに風呂をつくられました。そしてひとつの願をたてられたのです。われみずから千人の垢を去らん、と」

「その光明さんとかいう人は、なんでそんな誓いをたてなさったんかね」

と、人垣のなかから声がした。

「善いことをして、仏さんにほめられたかったんだろ」

「ちがう」

外道院が大声でいった。人びとが一瞬、しんとなった。

「そんな欲得ずくではない。やさしいひとだったのだ。あわれな者を、あわれと思い、心が痛んだからだ。いいか。おれがおまえたちの味方をするのは、なぜだ。善いことをして、極楽にいこうなどと考えてるとでも思うのか。ばかめ。おれはただ、みておられんから勝手にやっているだけだぞ」

五木寛之著『親鸞』激動編/裸身の観音

【53】2011-02-24(抜粋)

外道院の顔が西日をうけて、赤鬼のようにみえた。

「その皇后も、したいと思うことをやろうとしただけだ。こざかしいことをいうな!

だまってこの男の話をきけ!」(略)

「光明皇后は多くの貧しい人びとを湯にいれ、みずからその手で体を洗い流されたそうです。そしてついに、999人の体を洗いおえられました」

「あと1人で千人、というところで・・・」

と、長次が合いの手をいれかけ、あわてて口をおさえた。

「そうです。ついに千人の最後の人があらわれました。ところが、その人は、体じゅうが瘡におおわれ、膿くずれた重病人で、あたりに悪臭をはなっていたのだそうです」

「おれみたいに、か」

と、人垣のうしろから、顔を布でおおった男が笑った。

「そうだ。おまえ以上の重病人だったのだ」

外道院が指さしていう。親鸞は話をつづけた。

「さすがの光明皇后も、手がふるえ、逃げだしそうになったのです。しかし、これで千人目ということで、心をはげまし、その人の体を洗いはじめました。すると、その病人が、こういったのです。わたくしは長いあいだこの病で苦しんできました。ある薬師の話では、だれか慈悲ぶかい人の口で、この体の膿を吸いとってもらえば、かならずなおるだろうというのです。慈悲ぶかい皇后さま、どうかわたしをお救いくださいませ、と」

群衆がしんと静まり返った。

「さすがに皇后はたじろいだのでしょう。しかし、皇后は、迷いつつも、心をさだめて病人の体に唇をちかづけ、顔から肩、胸から腰、そして足先までくまなく膿を吸いとっては吐き、吐いては吸いとったのです。すると突然、病人は光をはなって阿しゅく仏の姿に---」

「うそだ!」

と、顔を布でかくした男が叫んだ。

「そんな調子のいい話が、この世にあるものか!つくり話だ!」

「そうだ。これはお話だ」と、外道院がいった。

「だが、おれはそこをためしたい」

五木寛之著『親鸞』激動編/裸身の観音

【54】2011-02-25

外道院は人垣のうしろのほうにいる、顔を布でかくした男を指さし、声をかけた。

「おまえ、名前は?」

その男は、さっきとはうってかわって、おどおどした口調でこたえた。

「むかしの名前はもう忘れました。ここではただヤゾウとよばれておりまして」

「ヤゾウか。よし、ここへこい」

布で顔をかくしたヤゾウという男は、ためらいながら前へでた。手足も不自由らしく、つらそうな動きだった。

「ぬげ」

と、外道院が命じた。

「え?」

「その汚らしいぼろ着を、ぬげといってるのだ。ついでに顔の布もとれ」

「外道院さま」と、横から彦山房がためらいがちにいう。

「この者は、ひどい病をやんでおります。あまりにも悲惨な姿を人前にさらすまいとして、顔や手足をおおっておりますのは、おわかりでしょう」

「病は恥ではない。ヤゾウ、裸になって、この湯につかれ。俺がそうしろといってるんだ。はやくしろ」

「はい」

ヤゾウとよばれた男は、おずおずと着ているものをぬいだ。そして顔の布もとりさった。全員が息をのんでその姿をみつめた。親鸞は思わず目をそらせた。恵心がびくっとした。

ヤゾウはぎこちない動作で、河原の湯のなかに身をしずめた。

「ああ、いい気持ちだ」

と、彼は空を見あげて笑った。

「人前にこの顔をさらしたのは、7年ぶりだな」

外道院がふり返っていった。

「おい、女。恵信とかいったな」

「はい」

恵信は親鸞に身をよせるようにして返事をした。その体がかすかにふるえているのに親鸞は気づいた。外道院がいった。

「さっきおまえは、身を捨ててでも夫をつれ帰る覚悟はあるのか、とおれがきいたら、ある、とこたえた。そうだな。よし、この男は帰してやろう。そのかわり、おまえにやってもらいたいことがある」

親鸞が抗議の声をあげようとするのを、外道院は手で制して、ゆっくりと首をふった。

「これは、この女とおれとの約束だ」

五木寛之著『親鸞』激動編/裸身の観音

【55】2011-02-26(抜粋)

「さあ、約束をはたしてくれ。ここで、おまえの覚悟とやらをみせろ」(略)

「おまえの手で、あの男の体を洗うのだ。そうすれば、親鸞はおまえに返す」

命令する口調だったが、その声にはどこかかすかに哀願するようなひびきがあった。

親鸞が反射的に叫んだ。

「それはできません!」

そういってしまってから、親鸞はどきりとした。そして言いわけをする子供のように、目をふせてつぶやいた。

「わたしにやらせてください」

「そんな話ではない」

外道院が怒りをおさえた声でいった。

「なぜこの女には、やらせることができんのだ。自分の女房が穢れるからか。病がおそろしいのか。それとも---」

「まってください」

外道院の言葉を恵信がさえぎった。そして、はっきりした声でいった。

「わたくしが、お洗いします」

「ん?」

外道院が意表をつかれたようにまばたきして、

「やるのか、本当に」

「はい」

「なぜだ。そこまでして、この男をつれて帰りたいのか」

「いいえ」

恵信はまっすぐ外道院をみつめた。そして、自分にいいきかせるように小声でこたえた。

「ただ、そうしたいのです」

あたりがしんと静かになった。川の音だけがはっきりときこえた。

恵信がゆっくりと湯ぶねのそばにちかづいた。おいすがって彼女を引きもどしたい衝動にかられて、親鸞は身もだえした。心の中で、2匹の蛇が争っているのが感じられる。

〈とめるのだ!〉

〈とめてはいけない!〉

恵信は石の湯ぶねの前に片膝をついた。そして、するりと着ているものを脱いだ。

------------------------

ヨハネ福音書9章1~34節

さて、イエスは通りすがりに、生まれつき目の見えない人を見かけられた。

弟子たちがイエスに尋ねて言った、「ラビ、この人が盲目で生まれたのは、誰が罪を犯したからですか。この人ですか、それとも彼の両親ですか」。イエスはお答えになった、「この人が罪を犯したからではなく、また両親が罪を犯したからでもない。それは、この人に神の業が現れるためである。

わたしたちは、わたしを遣わされた方の業を、まだ日があるうちに行わなければならない。だれも働くことができない夜が来る。

わたしは、世にいる限り、世の光である」。

こう言ってから、イエスは地面に唾をし、唾で泥を作り、その泥を彼の両目に塗られた。そして彼に言われた、「シロアム―遣わされたという意味―の池に行って洗いなさい」。そこで、その人は行って洗い、見えるようになって帰ってきた。

そこで、近所の人たちや、彼が物乞いをしていたことを以前から見ていた人たちは、「この人は座って物乞いをしていた者ではないか」と言った。

ある人たちは「その人だ」と言い、ある人たちは「いや、違う。その人に似ているだけだ」と言った。彼は言った、「わたしです」。

すると、人々は彼に言った、「では、どうしてお前の両目が開かれたのか」。その人は答えた、「イエスという方が、泥を作り、わたしの両目に塗って、シロアムへ行って洗うように言われたのです。わたしが行って洗うと、見えるようになったのです」。

人々は彼に、「その人はどこにいるのか」と言った。彼は「知りません」と言う。人々は、前に盲人であったこの人をファリサイ派の人々のところに連れて行く。

イエスが泥を作り、その人の目を開かれたのは安息日であった。

そこで、ファリサイ派の人々は再びその人に、どうして見えるようになったのかと尋ねた。その人は彼らに言った、「あの方が泥をわたしの目に塗り、わたしが洗うと見えるようになったのです」。

そこで、ファリサイ派の中のある人たちは、「その人は、安息日を守っていないのだから、神のもとから来た人ではない」と言い、他の人たちは、「罪のある人がどうしてこのようなしるしを行うことができようか」と言った。こうして、彼らの間で意見が分かれた。

そこで、再び彼らは盲人に言った、「お前の目を開けたというあの人のことを、お前は何者と言うのか」。すると彼は、「あの方は預言者です」と言った。

ところで、ユダヤ人たちはこの人について、盲人であったが見えるようになったことを信じなかったので、ついに見えるようになった人の両親を呼びだして、尋ねて言った、「この者は、お前たちが盲目で生まれたと言っている、お前たちの息子か。それでは、どうして今は見えるのか」。

そこで、両親は答えて言った、「この者がわたしたちの息子であることと、盲目で生まれたことは知っています。 21 しかし、どうして今は見えるのか、わたしたちは知りませんし、また、誰がこの者の目を開けたのかも、わたしたちは知りません。本人に尋ねてください。彼はもう大人ですから、自分のことは自分で話すでしょう」。 22 両親はユダヤ人たちを恐れていたので、こう言ったのである。それは、ユダヤ人たちが、イエスをメシアと言い表す者があれば会堂から追放される、と決議していたからである。 23 そのために、彼の両親は「もう大人だから、彼に問いただしてください」と言ったのである。

そこで、彼らは盲目であった人をもう一度呼びだして、彼に言った、「神に栄光を帰しなさい。あの男が罪人だということは、われわれにはわかっているのだ」。

そこで、その人は答えた、「あの方が罪人かどうか、わたしにはわかりません。わたしには一つわかっていることがあります。盲目であったわたしが、今は見えるということです」。

そこで、彼らはその人に言った、「彼はお前に何をしたのか。お前の目をどうして開けたのか」。

彼は答えた、「わたしは先にあなたがたに申し上げましたが、お聞きになりませんでした。なぜ再び聞こうとされるのですか。まさか、あなたがたもまた、あの方の弟子になろうというのではないでしょうね」。

彼らはその人を罵って言った、「お前はあの男の弟子だが、われわれはモーセの弟子だ。われわれは、神がモーセにお語りになったことは知っているが、あの男がどこから来たのかは知らない」。

その人は答えて彼らに言った、「あの方がどこから来られたのか、あなたがたがご存じないとは驚きです。あの方はわたしの目を開けてくださったのです。神は罪人たちの言うことは聞いてくださらないが、神をあがめ、神の御心を行っている者の言うことは聞いてくださることを、わたしたちは知っています。生まれながらの盲人の目を開けた人がいるということは、いまだかって聞いたことがありません。あの方がもし神からの方でないならば、何もできなかったでしょう」。

彼らは答えてその人に言った、「お前はまったく罪の中に生まれたのに、そのお前がわれわれを教えるのか」。そして、彼を外に追い出した。

......................

マルコによる福音書 1章40~45節

そのとき、重い皮膚病を患っている人が、イエスのところに来てひざまずいて願い、「御心ならば、わたしを清くすることがおできになります」と言った。イエスが深く憐れんで、手を差し伸べてその人に触れ、「よろしい。清くなれ」と言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。

イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して、言われた。

「だれにも、何も話さないように気をつけなさい。ただ、行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために献げて、人々に証明しなさい。」

しかし、彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めた。

それで、イエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいない所におられた。

それでも、人々は四方からイエスのところに集まって来た。

◆ 『親鸞』世間で蔑まれている人たち=彼らこそ私の師であり、兄であり、友であった。彼らとともに生きてゆく 2009-08-30

新聞連載小説『親鸞』353回 2009/08/30 Sun. は、本小説のエッセンスとも云える内容。

法難に遭い、越後へ遠流となった親鸞が京を去る場面である。禁制となった念仏だが、それに抗して湧き上がるような多勢の念仏の声に送られて吉水を発つ。

『親鸞』353 愚禿親鸞の海(3)

「鴨川のほとりを通っていきたいのですが」

と、親鸞は役人に頼んだ。

あたりの様子を見て、役人はしぶしぶ承知をした。この場を穏便におさめたいのだろう。

親鸞たち一行は吉水の坂をおり、鴨川の岸辺への道をたどった。露路の奥や、家々の物陰から、一行を追うように念仏の声がつづいた。

鴨川の流れに晩春の日ざしがきらめく。

風はそよとも吹かない。親鸞は岸辺にたって、目をほそめた。

思えば8歳のとき、ここで河原房浄寛と知りあったのだ。法螺房弁才とも、ツブテの弥七とも親しくなった。この河原は自分の学び舎のようなものだった、と親鸞は思う。

きらめく流れに、19歳のときに出会った傀儡女の顔がうかんで消えた。それと重なって、安楽房遵西の首が血をふいて落ち、その首を抱いて河原を駆ける鹿野のすがたが、幻のように目の前を通りすぎた。

親鸞は顔をあげて、東の峰々をながめた。

どっしりとそびえる比叡山は、かすみのなかに青黒く山裾をひいている。

幼いころ、ひたすら憧れた山だった。そしてその山中ですごした20年の歳月。

慈円、音覚、良禅、そして荒々しい山法師たちの姿がうかぶ。そこで学び、身につけたものは限りなく大きい。だが、そのすべてを捨てて、自分はいま愚に還るのだ。すでに僧ではなく、烏帽子さえもつけない禿頭の流刑の凡夫として。

感慨にふける親鸞の頬の横を、不意にピュッと風をきって飛ぶものがあった。

思わず顔をあげると、対岸の河原にたっている数十人の男たちが見えた。先頭の赤い衣をきているのは、弥七だ。左右にしたがう男たちは、たぶん、かつての印地の党の仲間たちだろう。

親鸞は胸の奥にはげしくこみあげる熱いものを感じた。瓦のかけら、ツブテ、小石のようなわれら。彼らこそ、わたしの師であり、兄であり、友であった、と親鸞は思う。

自分は終生、彼らとともに生きていくのだ。闇のなかに、さえぎるものなき光を求めて。

親鸞は足もとの石を一つひろって、力まかせに投げた。石は対岸にはとどかず、流れのなかに白い飛沫があがった。

彼らはいっせいに笑った。そして、それぞれが手中のツブテを、春の空高くほうりあげた。高い円弧を描いた石が流れに音を立ててつぎつぎに落下した。その輝く水しぶきは、親鸞を送る印地の党の別れの盛大な挨拶だった。 *強調(太字・着色)、リンクは来栖

〈来栖の独白〉続き

私の胸も熱くなってしかたがない。

“この河原は自分の学び舎のようなものだった、と親鸞は思う。” “瓦のかけら、ツブテ、小石のようなわれら。彼らこそ、わたしの師であり、兄であり、友であった、と親鸞は思う。”

私に教えてくれたのも、彼らのような人たちだった。人生を踏み外し(罪を犯し)囚われている人たちであり、野宿の人たちであった。かけら、ツブテ、小石のような、取るに足りない見下されている人たちだった。彼らによって、私は、人となった。人の涙の意味を知った。彼らは、私の師であり、友であった。 そういえば、隆慶一郎著『捨て童子 松平忠輝』に次のような文脈がある。

「様々な人と逢いました。大名にも、商人にも、お百姓にも、職人さんにも、生涯流浪する人、他人に恵みを受ける人、人殺し、盗人にも。皆、私の師でした。私は皆に教えられました。神の御業の確かさを、私はこの江戸に来てはじめて知りました」

飢えるということがどんなことか、帰るべき家がないというのがどんなことか、いくら秀頼に話して聞かせても理解できまい。まして揚げ餅をくい、一銭の茶を喫する子供たちが、恐らくはその金を危険を冒してかっ払って来たことなど、想像の外にあるだろう。(中略)

この頃の忠輝には、漸く人間というものが見えるようになって来た。過大化もせず過少化もせず、ありのままの人間の姿が見えて来た。浅草の診療所のお陰である。そこには種々雑多な人々が集まって来る。こんな奴がいるんだなァ、と思うことも度々だった。そしてその揚句見えて来た人間の姿は、例外なく、そこはかとなく悲しみの色に染められていた。どんなに愚かで、どんなに暴力的で、どんなに貪欲でも、奇妙なことにどこか悲しみの翳がある。しかも例外なく面白いのだ。

忠輝は囚人として乗馬を許されていない。駕籠だった。旧暦七月中旬は炎暑のさかりである。駕籠の中の暑さは言語に絶した。それをまぎらすために忠輝は笛を吹いた。野風の笛である。家康の遺言のように野に鎧武者が満ちることはなかったが、傀儡師一族とキリシタンたちが人しれずずっとついて来ていることを忠輝は知らなかった。

〈来栖の独白〉続き

繰り返しになるけれど、いま一度、『親鸞』の以下の箇所。遵西の処刑のあと、河原に集まった人々の中から念仏の声がわきあがる。

“「なも、あみ、だん、ぶ」

「なも、あみ、だん、ぶ」

と、念仏の声は地軸をゆるがすように、ますます大きくなっていく。(略)

雑兵たちが長刀をふりかざしながら駆け寄ってくると、人びとは雪崩るように善信をとりかこんだ。その圧倒的な人びとの垣根に、雑兵たちは気圧されたように、じりじりと押されて後退する。

「なも、あみ、だん、ぶ」

「なも、あみ、だん、ぶ」

善信は、ふだん口にしている念仏とちがう、異様な念仏の合掌のなかにいた。(略)

善信の体は火のように熱い。

いま、ここに集っているのは、世間からは河原の小石、ツブテ、瓦の破片のように見くだされている人びとだ。

生きるために殺生する者もいる。暮らすために人をだます男もいる。家族のために身を売る女たちもいる。下人として市場で売り買いされる者たちもいる。僧兵としてやとわれている男たちもいる。人殺しを仕事にする武者(むさ)もいる。

法然上人は、この人びとのためにこそ易業念仏の道をひらかれたのだ。自分もまた、この人びとと共に生きるのだ。

あたりに夜の気配が漂いはじめても、念仏の大合唱はさらに高まっていく。”

“ 忠範はけげんそうに渡された小石をながめた。

「これは、石ころではないか」

「そうです」

犬丸はうなずいて、忠範の耳もとでささやくようにいった。

「弥七は、こうわたしめに言づけたのです。忠範さまは、われら悪人ばらのためにお山で修行なさるのだ。だから忠範さまに伝えてほしい。もし、運よく物事がはこんで、自分がなにか偉い者ででもあるかのように驕りたかぶった気持になったときは、この石を見て思いだすことだ。自分は割れた瓦、河原の小石、ツブテのごとき者たちの一人に過ぎないではないか、と。そしてまた、苦労がつづいて自分はひとりぼっちだと感じたときは、この小石のようにたくさんの仲間が世間に生きていることを考えてほしい、と。弥七はそのように申して、これを忠範さまに渡すようにと頼んで消えました。そうそう、もう一つ。なにか本当に困ったときには、どこかにいる名もなき者たちにこの小石を見せて、弥七の友達だといえばいい、と」

忠範はその小石を手のなかににぎりしめた。犬丸の懐のなかにあったせいか、かすかなぬくもりが感じられた。”

“「善信は師の法然の示した道を、さらに一歩ふみだすことで、もっとも忠実な弟子となろうとしているのではないでしょうか」

「さらに一歩とは?」

「悪人、善人の区別さえつけないという考えのように思えます」

「なるほど」

「善人、悪人の区別をつけないということは、この世に生きるすべてのものは、だれもみな心に深い闇をいだいて生きている、ということでしょう。それを悪とよんでもよい。(略)われらはすべて悪人である、と、彼は人びとに説いております。その考えをそのまま受けとれば、高貴なかたがたも、立派な僧たちも、貴族も、みな悪人ということになりましょう」(略)

「彼は辻説法はいたしませぬ。寺や、市場で人をあつめることもしない。ただ、ひたすら歩きまわって、さまざまな顔見知りの男女と話をかわすだけです。最初は餌取(えとり)小路のあやしげな店の女主人と親しくなって、そこから話をききたいという者たちが家にまねいたり、庭先でしゃべったりして、たちまち何十人、何百人と話をきく者たちが増えてきたようです。そのほとんどが、世間でさげすまれている者たちで、いわば都の闇にうごめく影のような男や女たちだという。牛飼いもいる、車借(しゃしゃく)、馬借(ばしゃく)もいる、辻芸人たちや、傀儡(くぐつ)も、行商人、遊び女、神人(じにん)、博亦(ばくえき)の徒、そして盗人や、流れ者たちや、主のない武者(むさ)たちなど、さまざまな者たちが善信を仲間あつかいしているとききました。善信自身も、汚れた黒衣(こくえ)に、のばし放題の頭という、まさに野の聖(ひじり)そのものの格好で、ただぼそぼそと相手の問いに答えているだけだそうです。ときには殴られたり、追い払われたりもするようですが、それでもすでに何千人もの人びとが善信のことを頼りにしているそうです」”

〈来栖の独白〉続き

私が拘置所へ行ったのも炊き出しに参加したのも、慰問やボランティア、支援ではなかった。私のほうが彼らに心惹かれ、教えられ、そして友となった。彼らの鋭い感性は、もし私の中に見下げたり虚偽を弄する心を見いだしたなら、決して受け入れはしなかったろう。人にとって大事なことは、必ずしも肉のいのちを長らえること、ではない。尊重と信頼の中に生きることではないか、そう思えてならない。そうなったとき、「あなたを友と呼ぶ」とイエスは言う。

繰り返したい。隆慶一郎著『捨て童子 松平忠輝』

「様々な人と逢いました。大名にも、商人にも、お百姓にも、職人さんにも、生涯流浪する人、他人に恵みを受ける人、人殺し、盗人にも。皆、私の師でした。私は皆に教えられました。神の御業の確かさを、私はこの江戸に来てはじめて知りました」

涙を宿したまま、眼がいきいきと輝いていた。美しい顔だった。鼻ばかり高く、痩せこけて、どちらかといえば貧相なブルギーリョスの顔が、今、至福の輝きに満ち溢れ、どんな美女も遠く及ばぬ美しさに映えている。 〈人の世は素晴らしい〉

忠輝は心の奥深くで感動していた。ブルギーリョスの感慨は、一木一草にも仏を観るといわれた仏法の悟りと全く変わりなかった。神といい仏という、信ずるものは異なっても、高所に達した者の眼は同じものを観るのではないか。忠輝にはそう思えて仕方がない。そして、その高みに登った人を見るたびに、人の世はなんと素晴らしいことか、と思うのだった。

本田哲郎神父が「下からの視点」「弱さの中ではたらく力」といったことを話されていますが、それに通じるように思います。

と、口で言うのは簡単ですが、実践となると・・・