法務省:死刑執行方法を議論へ 政務三役会議

毎日新聞 2012年04月09日 18時43分(最終更新 04月09日 18時45分)

法務省の政務三役会議は9日、死刑の執行方法や死刑囚に対する執行告知の在り方などについて、非公開の形式で見直しの是非も含めた議論を始めることを決めた。

三役会議は国会議員の法相、副法相、政務官がメンバー。官僚側の幹部も出席するが、オブザーバー的な位置付けとなっている。

9日の三役会議後、滝実副法相は今後、四つの論点で議論を進めることを表明。最初に現在は絞首刑で行われている執行方法を見直すかどうかから検討し、当日朝にしている本人への執行告知を前日などに早めるか▽執行後の連絡となっている死刑囚の親族や被害者に対する情報提供をどうするか▽仮に死刑を廃止した場合に死刑囚の処遇をどうするか−−についても議論することを明らかにした。

======================================

〈来栖の独白2012/4/10 Tue.〉

上掲ニュース記事に登場する面々(政務三役と官僚)は、当事者でありながら当事者ではない。関係者には違いないが(法相は死刑執行を命令する)、「現場」(刑場)にはタッチしない。死刑囚本人でもなければ、死刑執行する刑務官でもない。そういう第3者が、死刑の執行方法等について、あれこれ議論を進める玩んでみるという。

国民も、そのようであるかもしれない。大多数が死刑制度賛成といわれるが、裁判員裁判ではかなりの裁判員が量刑に悩んだと聞いた。しかし、私は不服である。刑場に一歩も踏み込んだことのない「第3者」が他人の人生(命)を左右する、そのことに私は不服である。死刑に賛成なら、自らの手で、死刑囚の首に縄をかけるとよい。遺体の清拭までするとよい。

通常の死刑囚に対してでさえ、死刑執行は刑務官の心身に限度いっぱいの艱難、苦痛を強いる。

法律では禁じられているはずの病人死刑囚への死刑執行もあったと聞いた。

2006年12月25日、東京拘置所で執行された藤波芳夫死刑囚はリウマチで歩けなかった。そのため、

“藤波の車椅子を刑務官が再び押し、執行台まで近づけると二人の刑務官が両脇を抱えて藤波の身体を無理やり立たせた。そこから執行台までのわずかな距離を、老いた藤波の身体は抵抗もできないまま二人の刑務官によって運ばれて行った。首に太いロープをかけられても藤波は自力で身体を支えることができない。合図とともに執行ボタンは押され、足元の床が「バタンッ!」という激しい音とともに開くと藤波は叫び声もあげることなく地階へと落ちて行った。”(青木理著『絞首刑』講談社)

という。

刑務官の胸中もさることながら、藤波死刑囚の絶望は計り知れない。むごい。

======================================

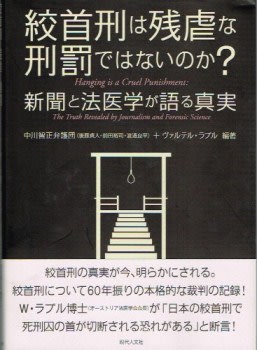

『絞首刑は残虐な刑罰ではないのか?』を読んで

JanJanBlog 2012年 2月 9日 10:46 芹沢昇雄

この本は直接死刑の是非を問うものではなく、絞首刑が憲法第36条の『公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる』、及び31条『何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない』に反するか否かの議論である。因みに最高裁は1948年に死刑を合憲と、また1955年に絞首刑は残虐と認められないと判断している。

発行:現代人文社

この本は地下鉄サリン事件の中川智正被告の弁護団と、死刑の医学的研究をしているオーストラリアの法医学者・ヴァルテア・ラブル博士(オーストラリア法医学会会長・インスブルック法医学研究所副所長)の編集である。中川被告の上告の中で絞首刑が憲法36条違反と主張した上告趣意書なども含まれている。

先進国で死刑制度のあるのは実質、日本と米の一部の州だけだが米の処刑には被害者と死刑囚の関係者やジャーナリストの立ち会いが認められ、今はその多くは薬殺である。しかし、日本の処刑は一切「密室」で行われ真相が分からず、事前に日程さえさ明らかにせず、長い間処刑の事実も報告されなかった。(現在は処刑後公表)故に何の実態も解らない。

弁護団は明治時代を含め新聞雑誌などから662の死刑関連記事を抽出しその中の300の死刑記事から72件104人の記事をおこしている。他にも多くの外国資料も収集し検討している。

日本の歴史を見ると、1882年の旧刑刑法制定の時に絞首刑を採用したのは死刑囚が「苦しまないから」ではなく、身体の分離を避けるために採用されたという。

法医学の権威と言われた故古畑種基博士を始め、絞首刑は「瞬時に死亡し、本人が苦しまない」とされてきたがそうではないようである。前記、ラブル氏の研究以外でも絞首刑で首が離断された例がいくつもあり、日本でもあった可能性は否定できない。否「半分引きちぎられ、血潮があたりに迸ばしった」との記録(「1983年・明治16年7月6日付『読売新聞』)がある。

明治時代の新聞を調べると首の離断が1件、ロープが切れた例が2件、ロープから外れて落ちた例が1件みつかった(本書3頁)という。現在は一切が密室であり確認する術もなく、明治時代の方が遙かに情報公開されていたようである。

首が離断されるか否かは死刑囚の体重と筋肉の状況、落下距離、そして、ロープの柔軟性(伸び)などが関係してくる。縊死の場合も首の離断がありその事例報告では、体重80キロの人が長さ2.4メートルの紐(合成繊維10ミリ)で離断されている例もあるという。しかし、日本には頭部離断を防ぐために規定はないという。

かつて英国ではこの体重と落下距離を示した「落下表」があり、諸外国でも採用されたが日本ではこの落下表を採用せず絞首刑を採用した。因みに米軍の使用した落下表(1959年「軍の死刑執行に関する手順」)では54.48Kg以下は2.46m、99.88Kg以上は1.52mで20段階に細かく規定されている「落下表」も載っている。落下距離が長過ぎれば首の離断に至り、短すぎれば失敗や苦しむことになり非常に大事な数字であろう。

東京拘置所では落下の踏み台から下の階の床まで4メール程度と言われ、その床から30センチの位置まで落下させるという。つまり、落下距離は3.7メートルなる。ラブル博士の論文では12,000ニュートンの力で首は離断され、自殺で2.4メートルで離断されている例もあるという。

法務省にこの様な表の存在や体重で紐の長さを調整しているか聞いたが「解らない」というので、東京拘置所に電話したが「答えられない」との返事に、その理由を聞いたが「それも答えられない」との事で処刑をここまで密室にしていることは、米が立ち会いを認めているのと人権上大きな違いと思う。

尤も、被害者側にすれば「苦しんで当たり前」との感情もあるだろうが、絞首刑が憲法36条に違反するか否かは真剣に考えるべきだと記者は思う。

米カルフォルニア州で絞首刑(1942.5.1)に立ち会った所長は「肉がもぎ取られ、半ばちぎれた首、飛び出した目、垂れ下がった舌、・・・・小便や脱糞、汗や固まった血の臭いをみんなが見たらよかろう」と訴えている。

ラブル博士は弁護団の2度の質問に文書で回答しているが、絞首刑での死は「ほぼ瞬間」と言われるが間違いかとの質問に、「ほぼ瞬間の死亡は希れで例外、頸部の動脈の全閉塞の場合で意識失消まで5~6秒、迷走神経に強い刺激があった場合10~12秒、全頸部の動脈が圧迫されなければ2~3分に及ぶと答えている。

博士は最後に「絞首刑は、多くの場合において死刑囚に不必要かつ予測不能な意識のある時間をもたらし、残虐な死ぬに死ねない苦痛を伴っている。野蛮で時代遅れの死刑執行方法です」と言いきっている。死刑執行者は死刑囚と何ら因果関係がなくても苦痛を強制されているのも事実である。

本書には絞首刑に立ち会った人の遺体状況やその処分など具体的体験・感想や、明治刑死者1184人のリストなども載り、最後に絞首刑・死刑を合憲とした最高裁判決を見直すよう求めている。

記者は本書を読んで絞首刑は「残虐な処刑」だと思う。米の薬殺は徐々に意識を失い苦しみはないのではなかろうか。

そして、記者は唯一「冤罪」を理由に取り返しのつかない死刑に反対である。現に「松山、免田、島田 財田川」の4事件の再審無罪で4人が死刑台から生還している。そして「足利、布川事件」でも再審無罪が確定したが、2人がもし無期懲役ではなく「死刑判決」であったら処刑された可能性があったのである。考えさせられる本であった。

編著:中川智正弁護団(後藤貞人・前田裕司;渡邊良平)+ヴァルテル・ラブル

出版:現代人文社 発行:2011年10月30日 定価:1900円+税

*沢昇雄記者のHP:http://serinobu.jimdo.com/

―――――――――――――――

◆ 死刑とは何か~刑場の周縁から 新潮社刊『宣告』 中公新書『死刑囚の記録』 角川文庫『死刑執行人の苦悩』