持統天皇の紀伊行幸時、四年九月に歌われたとされる歌二首である。

紀伊国に幸しし時に川島皇子の作りませる御歌〈或に云ふ、山上臣憶良の作〉〔幸于紀伊國時川島皇子御作歌〈或云山上臣憶良作〉〕

白波の 浜松が枝の 手向草 幾代までにか 年の経ぬらむ〈一に云ふ、年は経にけむ〉〔白浪乃濱松之枝乃手向草幾代左右二賀年乃経去良武〈一云年者経尓計武〉〕(万34)

日本紀に曰はく、朱鳥四年庚寅の秋九月、天皇紀伊国に幸すといへり。〔日本紀曰朱鳥四年庚寅秋九月天皇幸紀伊國也〕

背の山を越えし時に阿閉皇女の作りませる御歌〔越勢能山時阿閇皇女御作歌〕

これやこの 大和にしては 我が恋ふる 紀路にありといふ 名に負ふ背の山〔此也是能倭尓四手者我戀流木路尓有云名二負勢能山〕(万35)

一首目は、川島皇子が作ったとことになっている歌で、山上憶良が代作したものかもしれないということを題詞が伝えている。諸説に、有間皇子の挽歌との関係が指摘されているが、有間皇子の歌は政争に負けて刑死させられたときのただならぬものである。有間皇子の歌は、斉明天皇の「紀温湯」(斉明紀四年十月)への行幸時の歌を元歌にして作られている。また、有間皇子の挽歌に感銘して追和した歌もある。

中皇命の紀温泉へ徃しし時の御歌〔中皇命徃于紀温泉之時御歌〕

君が代も 吾が代も知れや 岩代の 岡の草根を いざ結びてな〔君之齒母吾代毛所知哉磐代乃岡之草根乎去来結手名〕(万10)

吾が背子は 仮廬作らす 草なくは 小松が下の 草を刈らさね〔吾勢子波借廬作良須草無者小松下乃草乎苅核〕(万11)

吾が欲りし 野島は見せつ 底深き 阿胡根の浦の 珠そ拾はぬ〈或頭に云ふ、吾が欲りし 子島は見しを〉〔吾欲之野嶋波見世追底深伎阿胡根能浦乃珠曽不拾〈或頭云吾欲子嶋羽見遠〉〕(万12)

挽歌

後岡本宮御宇天皇代〈天豊財重日足姫天皇、譲位の後に後岡本宮に即す〉

有間皇子の自ら傷みて松が枝を結ぶ歌二首〔挽謌/後岡本宮御宇天皇代〈天豊財重日足姫天皇譲位後即後岡本宮〉/有間皇子自傷結松枝歌二首〕

磐代の 浜松が枝を 引き結ぶ ま幸くあらば また帰り見む〔磐白乃濱松之枝乎引結真幸有者亦還見武〕(万141)

家にあれば 笥に盛る飯を 草枕 旅にしあれば 椎の葉に盛る〔家有者笥尓盛飯乎草枕旅尓之有者椎之葉尓盛〕(万142)

長忌寸意吉麻呂の結び松を見て哀しび咽ぶ歌二首〔長忌寸意吉麻呂見結松哀咽歌二首〕

磐代の 岸の松が枝 結びけむ 人は帰りて また見けむかも〔磐代乃崖之松枝将結人者反而復将見鴨〕(万143)

磐代の 野中に立てる 結び松 情も解けず 古思ほゆ〈未だ詳らかならず〉〔磐代之野中尓立有結松情毛不解古所念〈未詳〉〕(万144)

山上臣憶良の追ひて和ふる歌一首〔山上臣憶良追和歌一首〕

鳥翔り あり通ひつつ 見らめども 人こそ知らね 松は知るらむ〔鳥翔成有我欲比管見良目杼母人社不知松者知良武〕(万145)

右の件の歌等は、柩を挽く時に作らえずと雖も、歌の意を准擬へるが故以に挽歌の類に載す。〔右件謌等雖不挽柩之時所作准擬歌意故以載于挽哥類焉〕

有間皇子事件は斉明四年(658)のことである。万34番歌、川島皇子の歌は左注によれば朱鳥四年(689)のことである。30年も前の壮絶な事件について、風化とまでは言えないが、単なる過去の記憶へと転化していたことであろう(注1)。持統天皇の行幸で古跡地を通過しているときに、なまなましい記憶を蘇らせようとして歌ったものではなく、座興的に同行者の心をなごませるものであったはずである。

有間皇子は松の枝を結んでいた。中皇命が草(根)を結んでいたことに対抗した歌い方である。亡くなった有間皇子を悼んで花輪が掛けられることがあったかもしれないが、ひょっとすると草で作った草輪が掛けられたかもしれない。「手向草」はふつう、手向けのために置かれた幣のこと、その種類のことをいうからタムケグサと呼ぶと思われている(注2)。実際そうであったのだろうが、タムケグサという言葉がいったんできあがってしまったら、手向けるために雑多なものを用いたとしてもヤマトコトバとしては理にかなう。クサは grass のことも variety のことも表すからである。

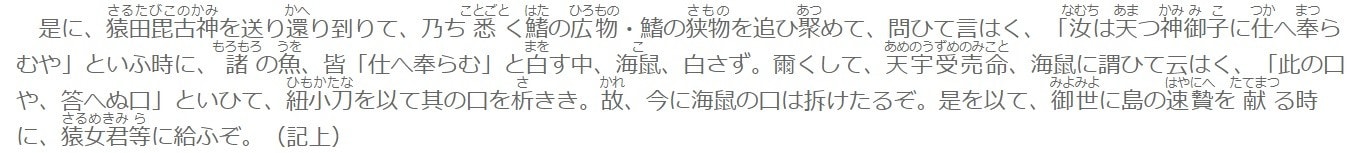

今回の行幸で通過した折、そんな「手向草」が浜松の枝に懸かっていて、時間が経過して枯れた状態になっていると思われるものが見えた。「幾代までにか 年の経ぬらむ〈一に云ふ、年は経にけむ〉」と贅言を尽くしているのは、もとは「手向草」だったと思われるものが目についたということであろう。それは何か。鳥の巣である。左注にも秋九月とあるから、鳥はみな巣立っており、放置された残骸が残っている(注3)。それを目にしながら川島皇子は歌っている。ほのぼのとした歌である。

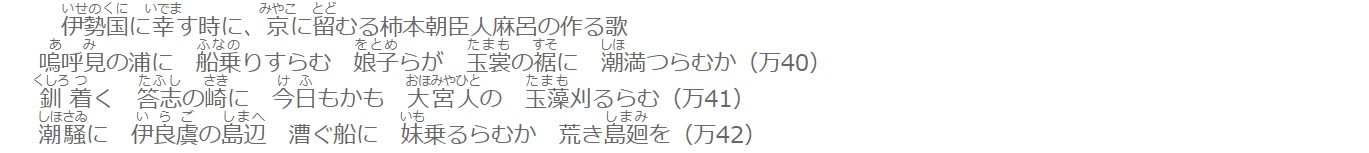

左:鳥の巣、右:川の洲

左:鳥の巣、右:川の洲

この歌は、題詞の注にあるように、たとえ山上憶良がネタを考えたとしても川島皇子しか歌うことはできない。彼の名は川島である。川の中にある島は、川の流れに従って姿を変え、まったく姿を消すこともある。それを洲という。樹上の巣を歌にしてふさわしく、聞いた人たちがおもしろがることができるのは川島皇子をおいて他にない(注4)。

紀伊国に幸しし時に川島皇子の作りませる御歌〈或に云ふ、山上臣憶良の作〉 白波の 浜松が枝の 手向草 幾代までにか 年の経ぬらむ〈一に云ふ、年は経にけむ〉(万34)

白波が寄せては返す浜辺の松の枝にタムケグサとして捧げられたかに思われる草が、どれほど年月を経たのだろうか、打ち棄てられた鳥の巣になっている。そこで洲の名の負う私(川島皇子)は呟いてみたよ。どうだね皆さん。

二首目の歌も、おそらく同じ時に紀伊行幸に同行していた阿閉皇女(ヘは乙類)が作っている。都は大和にあって、このたび行幸で都を離れている。都にいる間じゅう、アヘの皇女は、会へ、会へと言われていた。そのヘは乙類だから、アフ(会・逢)の已然形である。誰とすでに会っているのかわからないが、そういう名なのだから呼ばれるたびに会っている、会っていると言われている気がしていた。彼女は女性だから、意中の男性、ダーリンに、つまり、古語で「背」に会っているのだと思っていた。ヤマト(トは乙類)でそう言われていた。山とすでに会っている、と言われていたということである。助詞の「と」は乙類である。今、紀伊路の「背の山」と会っている。彼女でしか歌えない歌を時を逃さず歌っている(注5)。頓智の効いた名歌である。

背の山を越えし時に阿閉皇女の作りませる御歌〔越勢能山時阿閇皇女御作歌〕

これやこの 大和にしては 我が恋ふる 紀路にありといふ 名に負ふ背の山(万35)

これがかつて聞いていた背の山なのですね。ヤマトにいるとき、会っている、会っていると呼ばれては、恋しい山トすでに会っている、と言われているようでした。いま、まさしく山とすでに会っています。あなた、と呼べる名前をもつ、紀伊路の背の山とすでに会っています。おもしろいじゃありませんか。

万葉集は、基本的に題詞と歌で構成されている。題詞は歌が歌われる場面設定、舞台の説明、歌の枠組みを決めている。その条件下で歌が歌われている。フレームが呈示されているから、歌で何が歌われているか理解することができる。歌の意味、内容が理解できる。題詞に示された額縁を外して中の歌の画面を見ようとしても、どこまでが地で、どこからが図なのかわからない。近代短歌では、いきなり歌だけを取り出して評価することがあるが、それは、近代という枠組み、短歌という枠組みのなかで暗黙の裡に作品として成り立っているからである。万葉歌を歌だけ引き出して内容を理解しようとしても、中途半端なものになり、多くの場合、誤解が生じる。題詞を無視した歌理解は、上代の文芸ばかりでなく、古代史についても誤った見方を与える。近代的な視座を古代に持ちこんで捻じ曲げ歪めることにしかならない。無文字時代に使われていたヤマトコトバには、そもそも物事を抽象化する意図がない。ブリコラージュとして具体的に語っていた。メタメッセージを抽き出して現代の議論の場で論じることは、記紀万葉のテキストから離れてテキストに即さない空理空論を弄することになる。

(補論1)

これまで行われている万葉歌の英語訳は、日本における研究を反映して万葉歌の醍醐味であるヤマトコトバの地口、頓智、言葉遊びについて無視していることが多い。現状で理解されていないのだから仕方がない。ヤマトコトバ→(古典日本語→)現代日本語→英語へという訳出過程は変わるはずもなく、英語を母語とする万葉集研究者の手による訳で本質に違いが出たりはしない。「万葉和歌の「文学的な」翻訳への道のりはまだまだ遠い」(ワトソン2017.109頁)という発想は、万葉集を既成概念の「文学」であるとする立場に立っている。万葉歌の真の理解から程遠いものである。

Duthie 2014. の英訳を載せる。原文と対照され、歌部分にはローマ字がルビとして振られている。「濱松」と奈良時代当時のハ行音を表しているが、「幾代」とヨの乙類であることを示していない。上代特殊仮名遣いでは、「夜」(甲類)と「代」(乙類)は別音であった。

日本語訳であるダシー2023.には次のような英訳を載せる。ダシー氏は題詞(headnote)や左注(endnote)の書き方に統一性がないことから『万葉集』の多様性を見、「歌集編成をめぐる対抗関係の徴証と捉えるべきものだと思われる。」(164頁。“Rather, such diversity is evidence of a contested politics of anthologization that takes place within the Man'yōshū itself.” Duthie, 2014, p.180)として論を展開しているにも関わらず、訳本末尾に載る英訳には題詞や左注がない。訳者が付けたものか。anthologization のために headnote や endnote を付けているわけではなく、歌自体の枠組みを示すために当初から付けられたものであることは本論で述べたとおりである。

Levy 1981. は次のように訳している。

Cranston 1993.は次のように訳している。

Vovin2017.は次のように訳している。

筆者の英試訳を記しておく。題詞や左注は歌の訳に含めてしまった。万葉集はヤマトコトバで歌われてはじめて poem となるものである。駄洒落を他言語に訳すことは、dictionary =字引く書也、のように、双方の言語で語呂合わせが揃わなければならず、困難を極める。

(補論2)

ダシー氏は海外の万葉集研究家である。万葉集の歌よりも題詞や左注に注目して、編纂において「帝国の」歌集を志向する暗黙知があったと考えている。「律令国家と平安の宮廷文化が徐々に崩壊した結果、『万葉集』は再評価されて、平安時代に確立した作歌修練とは別個に取り扱われたり、研究されたりすべき古代のテクストとして位置づけ直された。これと同様に、二十世紀後半には文化・文学研究において国民という枠組みが崩壊した結果、古典文学が近現代世界と切り離して捉えられるようになって、『万葉集』自体の語るところを読み取ろうとする可能性もそこから開けてきたのだと思われる。」(ダシー2023.181頁。“Just as the gradual breakdown of the ritsuryō state and Heian court culture led to a reevaluation of the Man'yōshū as an archaic text that should be treated and studied independently from the practice of waka poetry established in the Heian period, so perhaps has the breakdown of the national frameworks of cultural and literary scholarship in the late twentieth century and the consequent perception of classical literature as irrelevant to the modern world opened up the possibility of trying to read the Man'yōshū on its own terms.” Duthie, 2014, p.200)という。万葉集をどう捉えるかという枠組み(frame)について再検討を求めている。ところが、万葉集に記されている題詞や左注は、それぞれの歌の枠組み(frame)を個別に定め示すために加えられたものである(注6)。歌だけを取り出すことができないのは、一定の状況の設定において歌が歌われているため、舞台設定を明示する必要があるからである。作者名が記されるのは、名に負う存在として言葉を吐いているものが歌だったからで、他の人が歌ったのでは意味を成さないことも多かった。くり返すが、題詞は編纂過程で新たに付けられたものではない(注7)。

括弧つきの『万葉集』を見て歌を見ず、に陥った議論は今日の研究に散見される。古典文学が近現代のそれとは別物であることはそのとおりであるが、万葉集など上代のテキストは、平安時代以降の古典文学とさえ別物である。なぜなら、古典日本語で作られているのではなく、ヤマトコトバで作られているからである。万葉集の編纂には、ヤマトコトバの用例集作成を志向する傾向があったという側面さえ認められる。言語ゲームの所産であった。

万葉集というタイトルについて、よろづのことのはの集と考えていた仙覚の説は、万世に伝わるように期待されたものとする捉え方以上のものである。Collection of myriad leaves という逐語訳はある程度正しいと考える。「葉」の原義は植物の葉である。それが言葉のことを表すのは、タラヨウに字を書いたものを葉書(letter)としていたことからも首肯される。歌の備忘のために言葉が書き付けられたたくさんの紙片をひとつに集めたものを万葉集と名づけたのであろう。編纂者の意図が勝つわけではなくて、collect したというよりは gather したという感触が強い。防人歌のうち、「但有拙劣歌十一首不取載之」(万4327左注)と記す理由は、編纂者の判断で取捨することをお許しくださいとの断り書きである。万葉集の編纂者は撰者ではなかった。雑歌、挽歌、相聞といった部立や、おおむね時代順に並べられているのも、そう整理しておいたほうがわかりやすく、歌ごとにいちいち説明をつける必要もなくなるからそうしておき、一つの体裁として整えている。その意味では assenble していたということだろう。

ダシー氏は、「この[神野志2007.の「複数の古代」という]考え方は、私見では、『万葉集』の歌に施された種々の題詞や注記から窺える多様な歴史的立場、また多様な歴史化の様式にも適用可能だと思われる。この、歴史的枠組みの複数性こそが、テクスト内部に歌集編成のポリティクスを発生させるのだろう。」(同上171頁、“This [what Kōnoshi has called "multiple antiquities" (複数の古代)] is a concept that, in my view, also applies to the converging of different historical perspectives and styles of historicization in the various notes and commentary that surround the poems in the Man'yōshū. It is this multiplicity of historical frames that creates a politics of anthologization within the text.” ibid. p.188)という。題詞や注記は当該歌のために記されたもので、編成のポリティクスを示そうと(無意識的にさえ)意図されたものではない。歴史的枠組みとしてではなく、当該歌の枠組みを示すために存在している。それぞれの歌が主役であり、歌を定位させるために題詞や注記は記されている。

参考の便宜のため、ダシー氏の主張の根幹部分を引いておく。

(注)

(注1)2024年の30年前、1994年のトップニュースは自社さ連立村山内閣の発足であるが、今日、村山富市氏の眉毛について知らない人、忘れている人のほうが多いのではないか。

(注2)「手向草」については古くから何を指すか諸説立てられている。

近年の注釈書では次のようにある。

(注3)鳥は巣の素材を選ばない。都市に棲む鳥は、洗濯ハンガーやビニール袋なども使って作っている。幣となっていた布帛であれ何であれ、すなわち、クサと呼ぶに値する名もなき存在を用いる。一般大衆は名もなき存在、「青人草」(記上)と呼ばれていた。「草」と「種」はアクセントを異にするから語として起源的に別とされるが、混用する条件は整っている。

(注4)山上憶良の作とする類歌が巻九にある。

白波の 浜松の木の 手向草 幾代までにか 年は経ぬらむ〔山上歌一首/白那弥乃濱松之木乃手酬草幾世左右二箇年薄経濫/右一首或云川嶋皇子御作歌〕(万1716)

(注5)「背の山〔勢能山〕」について、稲岡2004.は、阿閉皇女にとって亡き夫、草壁皇子への追慕の念があり、雑歌に入れられているが相聞歌に他ならなかったと推測している。注釈書ではその考えが続いている。筆者は、副次的にそういう気持ちが存在していたのか可能性を推し測ることをしない。澤瀉1957.も、「むやみに悲痛な感情をこのお作に汲み取らうとするのは正しくこのお作を会する所以ではない。」(279頁、漢字の旧字体は改めた)と述べている。当該歌が歌われて、周囲で聞いた人に、ああ、旦那さんを亡くされてお気の毒になあ、という感情を惹起させたとは思われない印象の歌である。彼女の名、アヘ(ヘは乙類)と、地名のヤマト(トは乙類)と、山の名のセとを掛け合わせてはじき出されたヤマトコトバの頓智に聞き入って感心し、記憶され、書きとめる者がいて、後にそのジョークをよく理解していた人が万葉集に組み入れたのだろう。当然、雑歌に分類される。

(注6)Goffman 1974. ほか参照。

(注7)万葉集にある標目や題詞を見て、全体の構造ないし構成を考えようとする一派がある。伊藤1974.、市瀬・城﨑・村瀬2014.、村瀬2021.など参照。

(引用・参考文献)

伊藤1974. 伊藤博『萬葉集の構造と成立 上・下』塙書房、1974年。

市瀬・城﨑・村瀬2014. 市瀬雅之・城﨑陽子・村瀬憲夫『万葉集編纂構想論』笠間書院、平成26年。

稲岡2004. 稲岡耕二「大名持神社と人麻呂歌集─人麻呂の工房を探る(其の三)─」『萬葉』第188号、2004年6月。学会誌『萬葉』アーカイブhttps://manyoug.jp/memoir/2004

澤瀉1957. 澤瀉久隆『万葉集注釈 巻第一』中央公論社、昭和32年。

窪田1951. 窪田空穂『万葉集評釈 第1巻』東京堂、昭和26年。

神野志2007. 神野志隆光『複数の「古代」』(講談社(講談社現代新書)、2007年。

阪下2012. 阪下圭八「初期の山上憶良」『和歌史のなかの万葉集』笠間書院、平成24年。(『万葉集を学ぶ』有斐閣、1977年。)

新大系文庫本 佐竹昭広・山田英雄・工藤力男・大谷雅夫・山崎福之校注『万葉集(一)』岩波書店、2013年。

武田1956. 武田祐吉『増訂 萬葉集全註釈三』角川書店、昭和31年

ダシー2023. トークィル・ダシー、品田悦一・北村礼子訳『万葉集と帝国的想像』花鳥社、2023年。

多田2009. 多田一臣『万葉集全解1』筑摩書房、2009年。

村瀬2005. 村瀬憲夫「妹勢能山詠の諸問題」『萬葉集研究 第27号』塙書房、2005年。近畿大学学術情報リポジトリhttps://kindai.repo.nii.ac.jp/records/1269

村瀬2021. 村瀬憲夫『大伴家持論 作品と編纂』塙書房、2021年。

ワトソン2017. ワトソン・マイケル「万葉集の英訳について」『万葉古代学研究年報』第15号、2017年3月。奈良県立万葉文化館HP https://www.manyo.jp/ancient/report/

Cranston 1993. Edwin A. Cranston. A waka anthology. Vol. 1: translated, with a commentary and notes. California, Stanford University Press. 1993.

Duthie 2014. Torquil Duthie. Man'yōshū and the Imperial Imagination in Early Japan. Leiden, Brill, 2014.

Goffman 1974. Erving Goffman. Frame analysis: an essay on the organization of experience. Massachusetts, Harvard University Press, 1974.

Levy 1981. Ian Hideo Levy. Man'yōshū: A Translation of the Japan’s Premier Anthology of Classical Poetry Volume one. New Jersey, Princeton University Press.1981.

Vovin 2017. Alexander Vovin. Man'yōshū : Book 1: a new English translation containing the original text, Kana transliteration, Romanization, glossing and commentary. Leiden, Brill, 2017.

紀伊国に幸しし時に川島皇子の作りませる御歌〈或に云ふ、山上臣憶良の作〉〔幸于紀伊國時川島皇子御作歌〈或云山上臣憶良作〉〕

白波の 浜松が枝の 手向草 幾代までにか 年の経ぬらむ〈一に云ふ、年は経にけむ〉〔白浪乃濱松之枝乃手向草幾代左右二賀年乃経去良武〈一云年者経尓計武〉〕(万34)

日本紀に曰はく、朱鳥四年庚寅の秋九月、天皇紀伊国に幸すといへり。〔日本紀曰朱鳥四年庚寅秋九月天皇幸紀伊國也〕

背の山を越えし時に阿閉皇女の作りませる御歌〔越勢能山時阿閇皇女御作歌〕

これやこの 大和にしては 我が恋ふる 紀路にありといふ 名に負ふ背の山〔此也是能倭尓四手者我戀流木路尓有云名二負勢能山〕(万35)

一首目は、川島皇子が作ったとことになっている歌で、山上憶良が代作したものかもしれないということを題詞が伝えている。諸説に、有間皇子の挽歌との関係が指摘されているが、有間皇子の歌は政争に負けて刑死させられたときのただならぬものである。有間皇子の歌は、斉明天皇の「紀温湯」(斉明紀四年十月)への行幸時の歌を元歌にして作られている。また、有間皇子の挽歌に感銘して追和した歌もある。

中皇命の紀温泉へ徃しし時の御歌〔中皇命徃于紀温泉之時御歌〕

君が代も 吾が代も知れや 岩代の 岡の草根を いざ結びてな〔君之齒母吾代毛所知哉磐代乃岡之草根乎去来結手名〕(万10)

吾が背子は 仮廬作らす 草なくは 小松が下の 草を刈らさね〔吾勢子波借廬作良須草無者小松下乃草乎苅核〕(万11)

吾が欲りし 野島は見せつ 底深き 阿胡根の浦の 珠そ拾はぬ〈或頭に云ふ、吾が欲りし 子島は見しを〉〔吾欲之野嶋波見世追底深伎阿胡根能浦乃珠曽不拾〈或頭云吾欲子嶋羽見遠〉〕(万12)

挽歌

後岡本宮御宇天皇代〈天豊財重日足姫天皇、譲位の後に後岡本宮に即す〉

有間皇子の自ら傷みて松が枝を結ぶ歌二首〔挽謌/後岡本宮御宇天皇代〈天豊財重日足姫天皇譲位後即後岡本宮〉/有間皇子自傷結松枝歌二首〕

磐代の 浜松が枝を 引き結ぶ ま幸くあらば また帰り見む〔磐白乃濱松之枝乎引結真幸有者亦還見武〕(万141)

家にあれば 笥に盛る飯を 草枕 旅にしあれば 椎の葉に盛る〔家有者笥尓盛飯乎草枕旅尓之有者椎之葉尓盛〕(万142)

長忌寸意吉麻呂の結び松を見て哀しび咽ぶ歌二首〔長忌寸意吉麻呂見結松哀咽歌二首〕

磐代の 岸の松が枝 結びけむ 人は帰りて また見けむかも〔磐代乃崖之松枝将結人者反而復将見鴨〕(万143)

磐代の 野中に立てる 結び松 情も解けず 古思ほゆ〈未だ詳らかならず〉〔磐代之野中尓立有結松情毛不解古所念〈未詳〉〕(万144)

山上臣憶良の追ひて和ふる歌一首〔山上臣憶良追和歌一首〕

鳥翔り あり通ひつつ 見らめども 人こそ知らね 松は知るらむ〔鳥翔成有我欲比管見良目杼母人社不知松者知良武〕(万145)

右の件の歌等は、柩を挽く時に作らえずと雖も、歌の意を准擬へるが故以に挽歌の類に載す。〔右件謌等雖不挽柩之時所作准擬歌意故以載于挽哥類焉〕

有間皇子事件は斉明四年(658)のことである。万34番歌、川島皇子の歌は左注によれば朱鳥四年(689)のことである。30年も前の壮絶な事件について、風化とまでは言えないが、単なる過去の記憶へと転化していたことであろう(注1)。持統天皇の行幸で古跡地を通過しているときに、なまなましい記憶を蘇らせようとして歌ったものではなく、座興的に同行者の心をなごませるものであったはずである。

有間皇子は松の枝を結んでいた。中皇命が草(根)を結んでいたことに対抗した歌い方である。亡くなった有間皇子を悼んで花輪が掛けられることがあったかもしれないが、ひょっとすると草で作った草輪が掛けられたかもしれない。「手向草」はふつう、手向けのために置かれた幣のこと、その種類のことをいうからタムケグサと呼ぶと思われている(注2)。実際そうであったのだろうが、タムケグサという言葉がいったんできあがってしまったら、手向けるために雑多なものを用いたとしてもヤマトコトバとしては理にかなう。クサは grass のことも variety のことも表すからである。

今回の行幸で通過した折、そんな「手向草」が浜松の枝に懸かっていて、時間が経過して枯れた状態になっていると思われるものが見えた。「幾代までにか 年の経ぬらむ〈一に云ふ、年は経にけむ〉」と贅言を尽くしているのは、もとは「手向草」だったと思われるものが目についたということであろう。それは何か。鳥の巣である。左注にも秋九月とあるから、鳥はみな巣立っており、放置された残骸が残っている(注3)。それを目にしながら川島皇子は歌っている。ほのぼのとした歌である。

左:鳥の巣、右:川の洲

左:鳥の巣、右:川の洲この歌は、題詞の注にあるように、たとえ山上憶良がネタを考えたとしても川島皇子しか歌うことはできない。彼の名は川島である。川の中にある島は、川の流れに従って姿を変え、まったく姿を消すこともある。それを洲という。樹上の巣を歌にしてふさわしく、聞いた人たちがおもしろがることができるのは川島皇子をおいて他にない(注4)。

紀伊国に幸しし時に川島皇子の作りませる御歌〈或に云ふ、山上臣憶良の作〉 白波の 浜松が枝の 手向草 幾代までにか 年の経ぬらむ〈一に云ふ、年は経にけむ〉(万34)

白波が寄せては返す浜辺の松の枝にタムケグサとして捧げられたかに思われる草が、どれほど年月を経たのだろうか、打ち棄てられた鳥の巣になっている。そこで洲の名の負う私(川島皇子)は呟いてみたよ。どうだね皆さん。

二首目の歌も、おそらく同じ時に紀伊行幸に同行していた阿閉皇女(ヘは乙類)が作っている。都は大和にあって、このたび行幸で都を離れている。都にいる間じゅう、アヘの皇女は、会へ、会へと言われていた。そのヘは乙類だから、アフ(会・逢)の已然形である。誰とすでに会っているのかわからないが、そういう名なのだから呼ばれるたびに会っている、会っていると言われている気がしていた。彼女は女性だから、意中の男性、ダーリンに、つまり、古語で「背」に会っているのだと思っていた。ヤマト(トは乙類)でそう言われていた。山とすでに会っている、と言われていたということである。助詞の「と」は乙類である。今、紀伊路の「背の山」と会っている。彼女でしか歌えない歌を時を逃さず歌っている(注5)。頓智の効いた名歌である。

背の山を越えし時に阿閉皇女の作りませる御歌〔越勢能山時阿閇皇女御作歌〕

これやこの 大和にしては 我が恋ふる 紀路にありといふ 名に負ふ背の山(万35)

これがかつて聞いていた背の山なのですね。ヤマトにいるとき、会っている、会っていると呼ばれては、恋しい山トすでに会っている、と言われているようでした。いま、まさしく山とすでに会っています。あなた、と呼べる名前をもつ、紀伊路の背の山とすでに会っています。おもしろいじゃありませんか。

万葉集は、基本的に題詞と歌で構成されている。題詞は歌が歌われる場面設定、舞台の説明、歌の枠組みを決めている。その条件下で歌が歌われている。フレームが呈示されているから、歌で何が歌われているか理解することができる。歌の意味、内容が理解できる。題詞に示された額縁を外して中の歌の画面を見ようとしても、どこまでが地で、どこからが図なのかわからない。近代短歌では、いきなり歌だけを取り出して評価することがあるが、それは、近代という枠組み、短歌という枠組みのなかで暗黙の裡に作品として成り立っているからである。万葉歌を歌だけ引き出して内容を理解しようとしても、中途半端なものになり、多くの場合、誤解が生じる。題詞を無視した歌理解は、上代の文芸ばかりでなく、古代史についても誤った見方を与える。近代的な視座を古代に持ちこんで捻じ曲げ歪めることにしかならない。無文字時代に使われていたヤマトコトバには、そもそも物事を抽象化する意図がない。ブリコラージュとして具体的に語っていた。メタメッセージを抽き出して現代の議論の場で論じることは、記紀万葉のテキストから離れてテキストに即さない空理空論を弄することになる。

(補論1)

これまで行われている万葉歌の英語訳は、日本における研究を反映して万葉歌の醍醐味であるヤマトコトバの地口、頓智、言葉遊びについて無視していることが多い。現状で理解されていないのだから仕方がない。ヤマトコトバ→(古典日本語→)現代日本語→英語へという訳出過程は変わるはずもなく、英語を母語とする万葉集研究者の手による訳で本質に違いが出たりはしない。「万葉和歌の「文学的な」翻訳への道のりはまだまだ遠い」(ワトソン2017.109頁)という発想は、万葉集を既成概念の「文学」であるとする立場に立っている。万葉歌の真の理解から程遠いものである。

Duthie 2014. の英訳を載せる。原文と対照され、歌部分にはローマ字がルビとして振られている。「濱松」と奈良時代当時のハ行音を表しているが、「幾代」とヨの乙類であることを示していない。上代特殊仮名遣いでは、「夜」(甲類)と「代」(乙類)は別音であった。

34

At the time of an imperial visit

to the Land of Kii, a poem

graciously composed by Prince

Kawashima. Another (text) says it was

composed by Yamanoue no Omi Okura.

On the white-waved

beach, the pine branch

with a cloth offering

since then how many ages

how many years have passed?

one says “how many years had passed?”

The “Chronicles of Japan” say that

in the fourth year of Akamitori,

Yang Metal Tiger, in Autumn in the

ninth month, the Heavenly Sovereign

visited the Land of Ki.

35

At the time of crossing over Mt. Se,

a poem graciously composed by

Princess Ahe

This must be that

which when in Yamato

I long for

that which is on the road to Ki

Mt. Se that bears the name(p.186)

At the time of an imperial visit

to the Land of Kii, a poem

graciously composed by Prince

Kawashima. Another (text) says it was

composed by Yamanoue no Omi Okura.

On the white-waved

beach, the pine branch

with a cloth offering

since then how many ages

how many years have passed?

one says “how many years had passed?”

The “Chronicles of Japan” say that

in the fourth year of Akamitori,

Yang Metal Tiger, in Autumn in the

ninth month, the Heavenly Sovereign

visited the Land of Ki.

35

At the time of crossing over Mt. Se,

a poem graciously composed by

Princess Ahe

This must be that

which when in Yamato

I long for

that which is on the road to Ki

Mt. Se that bears the name(p.186)

日本語訳であるダシー2023.には次のような英訳を載せる。ダシー氏は題詞(headnote)や左注(endnote)の書き方に統一性がないことから『万葉集』の多様性を見、「歌集編成をめぐる対抗関係の徴証と捉えるべきものだと思われる。」(164頁。“Rather, such diversity is evidence of a contested politics of anthologization that takes place within the Man'yōshū itself.” Duthie, 2014, p.180)として論を展開しているにも関わらず、訳本末尾に載る英訳には題詞や左注がない。訳者が付けたものか。anthologization のために headnote や endnote を付けているわけではなく、歌自体の枠組みを示すために当初から付けられたものであることは本論で述べたとおりである。

34

For the offering on the branch of a pine

upon the beach of white waves, for how long

have years been passing by?

one says, “had years been passsing by”

35

This must be that, which being in Yamato

I did yearn for, which on the road to Ki

bears the name of Mt. Se.((13)頁)

For the offering on the branch of a pine

upon the beach of white waves, for how long

have years been passing by?

one says, “had years been passsing by”

35

This must be that, which being in Yamato

I did yearn for, which on the road to Ki

bears the name of Mt. Se.((13)頁)

Levy 1981. は次のように訳している。

34

Poem by Prince Kawashima at the time of the procession

to the land of Ki

One book has Yamanoue Okura as

the author.

How many generations

has the prayer cloth passed

hung from a branch

of the pine on the beach

where white waves break?

In the Nihonshoki it is written that in

autumn, the ninth month, of the

fourth year of Akamitori (690), the

Empress went on a procession to the

land of Ki.

35

Poem by Princess Ae when she crossed Se Mountain

Ah, here it is,

the one I loved back in Yamato:

the one they say lies by the road to Ki

bearing his name,

Se Mountain,

“mountain of my husband.”(pp.55-56)

Poem by Prince Kawashima at the time of the procession

to the land of Ki

One book has Yamanoue Okura as

the author.

How many generations

has the prayer cloth passed

hung from a branch

of the pine on the beach

where white waves break?

In the Nihonshoki it is written that in

autumn, the ninth month, of the

fourth year of Akamitori (690), the

Empress went on a procession to the

land of Ki.

35

Poem by Princess Ae when she crossed Se Mountain

Ah, here it is,

the one I loved back in Yamato:

the one they say lies by the road to Ki

bearing his name,

Se Mountain,

“mountain of my husband.”(pp.55-56)

Cranston 1993.は次のように訳している。

34

A poem composed by Prince Kawashima when the Empress [Jitō] made a progress to the province of Ki (or by Yamanoue no Omi Okura, according to another source)

Where the white waves splash

Across the branches of the pines

Along the sandy shore,

How many ages have they passed,

These offerings on the boughs?

Nihongi states: “In the fourth year of Akamitori [689], Metal-Senior / Tiger, in autumn, ninth month, the Empress made a progress to the province of Ki.”(p.185)

35

A poem composed by Princess Ahe when crossing over Senoyama

Is this then the spot

For which I yearned in Yamato,

The famous mountain

Said to lie along the road to Ki,

Senoyama, Husband Peak?(p.272)

A poem composed by Prince Kawashima when the Empress [Jitō] made a progress to the province of Ki (or by Yamanoue no Omi Okura, according to another source)

Where the white waves splash

Across the branches of the pines

Along the sandy shore,

How many ages have they passed,

These offerings on the boughs?

Nihongi states: “In the fourth year of Akamitori [689], Metal-Senior / Tiger, in autumn, ninth month, the Empress made a progress to the province of Ki.”(p.185)

35

A poem composed by Princess Ahe when crossing over Senoyama

Is this then the spot

For which I yearned in Yamato,

The famous mountain

Said to lie along the road to Ki,

Senoyama, Husband Peak?(p.272)

Vovin2017.は次のように訳している。

34

A poem composed by Imperial Prince Kapasima at the time when the Empress went to Kïyi province. Some say [it was] a composition by Yamanöupë-nö omî Okura.

The safe passage offerings on the branches of pines at the shore [that is washed] by white waves for how long the years would pass [until they remain]? A variant: the years would have passed [since I tied them]?

The Nihongi says that in the ninth lunar month in the autumn of the fourth year of Akamî töri the Empress went to Kïyi province.(pp.103-104)

35

A poem composed by Imperial Princess Apë at the time when [the imperial excursion to Kïyi province] was crossing Mt. Se.

Is this Mt. Se that bears [this famous] name that is said to be on the road to Kï[yi province], for which I am longing for when [I] am in this Yamatö [province]?(pp.105-106)

A poem composed by Imperial Prince Kapasima at the time when the Empress went to Kïyi province. Some say [it was] a composition by Yamanöupë-nö omî Okura.

The safe passage offerings on the branches of pines at the shore [that is washed] by white waves for how long the years would pass [until they remain]? A variant: the years would have passed [since I tied them]?

The Nihongi says that in the ninth lunar month in the autumn of the fourth year of Akamî töri the Empress went to Kïyi province.(pp.103-104)

35

A poem composed by Imperial Princess Apë at the time when [the imperial excursion to Kïyi province] was crossing Mt. Se.

Is this Mt. Se that bears [this famous] name that is said to be on the road to Kï[yi province], for which I am longing for when [I] am in this Yamatö [province]?(pp.105-106)

筆者の英試訳を記しておく。題詞や左注は歌の訳に含めてしまった。万葉集はヤマトコトバで歌われてはじめて poem となるものである。駄洒落を他言語に訳すことは、dictionary =字引く書也、のように、双方の言語で語呂合わせが揃わなければならず、困難を極める。

34

The white waves come and go on the beach. Here, it is well known that a famous person died. Since then, people would offer grass to the branches of the pine tree growing on it. After a long time, the grass is withered and looks completely different, like a bird's nest. My name is “Prince Kahasima”. “Kaha” means river and “sima” means island or sandbank. So we know it well that sandbanks appear and disappear, just like the waves come and go and the ground appears and disappears. In early Japanese, river banks and bird's nests were both called “su”.

35

Oh, this is just Mt. “Se”, which is the famous mountain on the road to Ki, that I heard about when I was in Yamato. My name is Ahë. In Yamatö, people called me “Ahë”, which was also the realis form of the verb "to meet". So, Hearing the sound “YamatöAhë” demands a recognition “already met a mountain”. “Yamatö” sounds like “Yama”-“tö”. In early Japanese, “Yama” means mountain, “tö” means “face to face”, and “Ahë” means “already met”. I didn't know what they were saying until now, but I just understand. Now, I confront this mountain, it’s name is “Se”. “Se”, in early Japanese, means my darling. We can say that I already met the mountain, so called my darling.

The white waves come and go on the beach. Here, it is well known that a famous person died. Since then, people would offer grass to the branches of the pine tree growing on it. After a long time, the grass is withered and looks completely different, like a bird's nest. My name is “Prince Kahasima”. “Kaha” means river and “sima” means island or sandbank. So we know it well that sandbanks appear and disappear, just like the waves come and go and the ground appears and disappears. In early Japanese, river banks and bird's nests were both called “su”.

35

Oh, this is just Mt. “Se”, which is the famous mountain on the road to Ki, that I heard about when I was in Yamato. My name is Ahë. In Yamatö, people called me “Ahë”, which was also the realis form of the verb "to meet". So, Hearing the sound “YamatöAhë” demands a recognition “already met a mountain”. “Yamatö” sounds like “Yama”-“tö”. In early Japanese, “Yama” means mountain, “tö” means “face to face”, and “Ahë” means “already met”. I didn't know what they were saying until now, but I just understand. Now, I confront this mountain, it’s name is “Se”. “Se”, in early Japanese, means my darling. We can say that I already met the mountain, so called my darling.

(補論2)

ダシー氏は海外の万葉集研究家である。万葉集の歌よりも題詞や左注に注目して、編纂において「帝国の」歌集を志向する暗黙知があったと考えている。「律令国家と平安の宮廷文化が徐々に崩壊した結果、『万葉集』は再評価されて、平安時代に確立した作歌修練とは別個に取り扱われたり、研究されたりすべき古代のテクストとして位置づけ直された。これと同様に、二十世紀後半には文化・文学研究において国民という枠組みが崩壊した結果、古典文学が近現代世界と切り離して捉えられるようになって、『万葉集』自体の語るところを読み取ろうとする可能性もそこから開けてきたのだと思われる。」(ダシー2023.181頁。“Just as the gradual breakdown of the ritsuryō state and Heian court culture led to a reevaluation of the Man'yōshū as an archaic text that should be treated and studied independently from the practice of waka poetry established in the Heian period, so perhaps has the breakdown of the national frameworks of cultural and literary scholarship in the late twentieth century and the consequent perception of classical literature as irrelevant to the modern world opened up the possibility of trying to read the Man'yōshū on its own terms.” Duthie, 2014, p.200)という。万葉集をどう捉えるかという枠組み(frame)について再検討を求めている。ところが、万葉集に記されている題詞や左注は、それぞれの歌の枠組み(frame)を個別に定め示すために加えられたものである(注6)。歌だけを取り出すことができないのは、一定の状況の設定において歌が歌われているため、舞台設定を明示する必要があるからである。作者名が記されるのは、名に負う存在として言葉を吐いているものが歌だったからで、他の人が歌ったのでは意味を成さないことも多かった。くり返すが、題詞は編纂過程で新たに付けられたものではない(注7)。

括弧つきの『万葉集』を見て歌を見ず、に陥った議論は今日の研究に散見される。古典文学が近現代のそれとは別物であることはそのとおりであるが、万葉集など上代のテキストは、平安時代以降の古典文学とさえ別物である。なぜなら、古典日本語で作られているのではなく、ヤマトコトバで作られているからである。万葉集の編纂には、ヤマトコトバの用例集作成を志向する傾向があったという側面さえ認められる。言語ゲームの所産であった。

万葉集というタイトルについて、よろづのことのはの集と考えていた仙覚の説は、万世に伝わるように期待されたものとする捉え方以上のものである。Collection of myriad leaves という逐語訳はある程度正しいと考える。「葉」の原義は植物の葉である。それが言葉のことを表すのは、タラヨウに字を書いたものを葉書(letter)としていたことからも首肯される。歌の備忘のために言葉が書き付けられたたくさんの紙片をひとつに集めたものを万葉集と名づけたのであろう。編纂者の意図が勝つわけではなくて、collect したというよりは gather したという感触が強い。防人歌のうち、「但有拙劣歌十一首不取載之」(万4327左注)と記す理由は、編纂者の判断で取捨することをお許しくださいとの断り書きである。万葉集の編纂者は撰者ではなかった。雑歌、挽歌、相聞といった部立や、おおむね時代順に並べられているのも、そう整理しておいたほうがわかりやすく、歌ごとにいちいち説明をつける必要もなくなるからそうしておき、一つの体裁として整えている。その意味では assenble していたということだろう。

ダシー氏は、「この[神野志2007.の「複数の古代」という]考え方は、私見では、『万葉集』の歌に施された種々の題詞や注記から窺える多様な歴史的立場、また多様な歴史化の様式にも適用可能だと思われる。この、歴史的枠組みの複数性こそが、テクスト内部に歌集編成のポリティクスを発生させるのだろう。」(同上171頁、“This [what Kōnoshi has called "multiple antiquities" (複数の古代)] is a concept that, in my view, also applies to the converging of different historical perspectives and styles of historicization in the various notes and commentary that surround the poems in the Man'yōshū. It is this multiplicity of historical frames that creates a politics of anthologization within the text.” ibid. p.188)という。題詞や注記は当該歌のために記されたもので、編成のポリティクスを示そうと(無意識的にさえ)意図されたものではない。歴史的枠組みとしてではなく、当該歌の枠組みを示すために存在している。それぞれの歌が主役であり、歌を定位させるために題詞や注記は記されている。

参考の便宜のため、ダシー氏の主張の根幹部分を引いておく。

私が『万葉集』を「帝国の」歌集と称するのは、巻ごとに異なる編纂の原理と様式とを通じ、歌の集積を帝国の歴史として、また帝国の空間的表象として、さらには天皇を中心とする詩的表現の広大な世界として構成しようとする傾向を捉えてのことである。……本章で明らかにするように、『万葉集』に表象される〝国体〟は、さまざまな社会階層の人々が共通の生得的感性を通して統合された国などではない。あくまでも古典的な帝国的世界であって、そこでは、歌が媒介となって宮廷の文化的感性を全土に広め、天皇と宮廷を中心とする広大な文明的な感情世界を生み出すとされる。(同上149頁、“The reason I describe the Man'yōshū as “imperial," is that throughout the various different principles and styles of anthologization that each of its volumes exhibits, there is a pervasive commitment to configuring the collection as an imperial history, a spatial representation of the empire, and a universal realm of poetic expression centered on the figure of the sovereign. ……As this chapter will make clear, the "shape of the state" represented in the Man'yōshū is not that of a nation in which various people of different social classes are united by a common native sensibility, but that of a classical imperial realm, in which poetry serves as a vehicle for the cultural sensibility of the court to spread throughout the provinces and create a universal world of civilized feeling centered on the sovereign and the imperial court.” ibid. pp.161-162)

繰り返すが、『万葉集』が〈帝国の〉歌集だということは、天皇の命で編纂された──勅撰──という意味ではない。さまざまな構成原理と長期にわたる編纂史にもかかわらず、この歌集の組織には帝国史と帝国世界とを表象しようとする一貫した志向が看取されるという意味である。(同上157頁、“The Man'yōshū may not be an "imperial" anthology in the usual sense of having been imperially commissioned (勅撰), but it is in the sense that among its variety of structural principles and long compilation history one can nevertheless detect a pervasive commitment to organizing the anthology as a representation of imperial history and of the imperial realm.” ibid. p.172)

改めて言おう。帝国史、帝国世界の空間的表象、大伴氏一族に関する脇筋という三つの側面は、どれも単一の視点からではなく、相互に衝突しがちな複数の立場を交えて描かれている。『万葉集』が相異なる複数の立場から成り立っているのは、単に、長期にわたる編纂過程を通じて帝国の理念が変質したためではないだろう。むしろこの多様性は、『万葉集』自体の内部に刻み込まれた、歌集編成をめぐる対抗関係の徴証と捉えるべきものだと思われる。(同上164頁、“As I noted earlier, none of these three aspects─the imperial history, the spatial representation of the imperial realm, or the Ōtomo lineage subplot─are represented from a single viewpoint. All of them include multiple perspectives that are often mutually conflicting. The fact that the Man'yōshū is made up of different perspectives is not simply due to imperial ideals changing over time throughout the long process of compilation. Rather, such diversity is evidence of a contested politics of anthologization that takes place within the Man'yōshū itself.” ibid. p.180)

繰り返すが、『万葉集』が〈帝国の〉歌集だということは、天皇の命で編纂された──勅撰──という意味ではない。さまざまな構成原理と長期にわたる編纂史にもかかわらず、この歌集の組織には帝国史と帝国世界とを表象しようとする一貫した志向が看取されるという意味である。(同上157頁、“The Man'yōshū may not be an "imperial" anthology in the usual sense of having been imperially commissioned (勅撰), but it is in the sense that among its variety of structural principles and long compilation history one can nevertheless detect a pervasive commitment to organizing the anthology as a representation of imperial history and of the imperial realm.” ibid. p.172)

改めて言おう。帝国史、帝国世界の空間的表象、大伴氏一族に関する脇筋という三つの側面は、どれも単一の視点からではなく、相互に衝突しがちな複数の立場を交えて描かれている。『万葉集』が相異なる複数の立場から成り立っているのは、単に、長期にわたる編纂過程を通じて帝国の理念が変質したためではないだろう。むしろこの多様性は、『万葉集』自体の内部に刻み込まれた、歌集編成をめぐる対抗関係の徴証と捉えるべきものだと思われる。(同上164頁、“As I noted earlier, none of these three aspects─the imperial history, the spatial representation of the imperial realm, or the Ōtomo lineage subplot─are represented from a single viewpoint. All of them include multiple perspectives that are often mutually conflicting. The fact that the Man'yōshū is made up of different perspectives is not simply due to imperial ideals changing over time throughout the long process of compilation. Rather, such diversity is evidence of a contested politics of anthologization that takes place within the Man'yōshū itself.” ibid. p.180)

(注)

(注1)2024年の30年前、1994年のトップニュースは自社さ連立村山内閣の発足であるが、今日、村山富市氏の眉毛について知らない人、忘れている人のほうが多いのではないか。

(注2)「手向草」については古くから何を指すか諸説立てられている。

手向草、只手向なり、草は万にそへて云詞にて、……幣を初て、何にても神に物を奉るを云、今は松か枝を結て奉るなるべし、有間ノ皇子の結松の事あれど、昔はさしも忌べからざる歟、(契沖・万葉集代匠記、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/874349/1/69、漢字の旧字体は改めた)

手向草とは、古松の枝にかゝる蘿也。……これを手向草と名付るは松が枝に垂たるさま、さかきか枝にしらがつけと詠る如くに垂に似たれば手向草とはいふ也。其色白くして、浜松にかゝりたるは、波のかゝれるとみゆるが故に、白浪の浜松が枝乃手向草とよめる歟。(荷田春満・僻案抄、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/970572/1/62、漢字の旧字体は改めた)

手向草 「タムケグサ」とよむ。……神を祭る為に供ふるをいふ。「草」は「料」字の意にてこゝは何にても手向くる料をいふ。行旅の時人々道々に「ぬさ」をとりて神に手向け往来の恙なからむことを祈たるは古の習俗なり。その「ぬさ」は布帛を主とせり。されば、こゝにも浜の松が枝に白き布などの誰人かの手向けたるまゝに残りてありしを見てよまれしならむ。或る説にこの巻二の有間皇子の磐代の結び松の故事を思ひてよみたまひしかといへれど、行幸の折にさる忌はしき事を古とてもよむべくもあらず。又この手向草を松枝を結びたるなりといふ説あれど、これも松を結びて神に手向けたりといふ事例を知らず。(山田孝雄・萬葉集講義 巻第一、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1880297/1/91~92、漢字の旧字体は改めた)

手向草。「手向」は、神を祭る為に供へる物の総称。「草」は、料の意の語で、手向の物の意。古へは行旅の際、途中の無事を祈る為に、行く先々の神に幣物を供へて祭をするのが風で、その幣物は、主としては布であつたが、木綿、糸、紙なども用ゐた。……行幸の供奉をしつつ、途中、浜辺の松の枝に附けてある手向草を見られての感である。「幾代までにか」と云はれてゐるので、比較的長く朽ちない布であつたらうと思はれる。(窪田1951.91頁、漢字の旧字体は改めた)

手向草 タムケグサ。タムケは、行路にあつて、無事であることを願つて神を祭ること。天神を招請して、邪悪の神を拂うのが原義で、ムケは征服の義。コトムケのムケと同語であろう。タは接頭語、手の意がある。それから転じて、道路の悪神に、幣帛を捧げて、災禍を免れようとする思想に移つた。そこで手向として幣帛を献ずる意になるのである。クサは料の義。タムケグサは、手向の祭の材料。幣帛をいうので、実質としては、布、木綿、糸、紙等が数えられる。それらのものが、古くなって松が枝に懸かつているのを見て、いつの代からの物かと疑うのが、この歌の意である。(武田1956.174頁、漢字の旧字体は改めた)

手向草とは、古松の枝にかゝる蘿也。……これを手向草と名付るは松が枝に垂たるさま、さかきか枝にしらがつけと詠る如くに垂に似たれば手向草とはいふ也。其色白くして、浜松にかゝりたるは、波のかゝれるとみゆるが故に、白浪の浜松が枝乃手向草とよめる歟。(荷田春満・僻案抄、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/970572/1/62、漢字の旧字体は改めた)

手向草 「タムケグサ」とよむ。……神を祭る為に供ふるをいふ。「草」は「料」字の意にてこゝは何にても手向くる料をいふ。行旅の時人々道々に「ぬさ」をとりて神に手向け往来の恙なからむことを祈たるは古の習俗なり。その「ぬさ」は布帛を主とせり。されば、こゝにも浜の松が枝に白き布などの誰人かの手向けたるまゝに残りてありしを見てよまれしならむ。或る説にこの巻二の有間皇子の磐代の結び松の故事を思ひてよみたまひしかといへれど、行幸の折にさる忌はしき事を古とてもよむべくもあらず。又この手向草を松枝を結びたるなりといふ説あれど、これも松を結びて神に手向けたりといふ事例を知らず。(山田孝雄・萬葉集講義 巻第一、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1880297/1/91~92、漢字の旧字体は改めた)

手向草。「手向」は、神を祭る為に供へる物の総称。「草」は、料の意の語で、手向の物の意。古へは行旅の際、途中の無事を祈る為に、行く先々の神に幣物を供へて祭をするのが風で、その幣物は、主としては布であつたが、木綿、糸、紙なども用ゐた。……行幸の供奉をしつつ、途中、浜辺の松の枝に附けてある手向草を見られての感である。「幾代までにか」と云はれてゐるので、比較的長く朽ちない布であつたらうと思はれる。(窪田1951.91頁、漢字の旧字体は改めた)

手向草 タムケグサ。タムケは、行路にあつて、無事であることを願つて神を祭ること。天神を招請して、邪悪の神を拂うのが原義で、ムケは征服の義。コトムケのムケと同語であろう。タは接頭語、手の意がある。それから転じて、道路の悪神に、幣帛を捧げて、災禍を免れようとする思想に移つた。そこで手向として幣帛を献ずる意になるのである。クサは料の義。タムケグサは、手向の祭の材料。幣帛をいうので、実質としては、布、木綿、糸、紙等が数えられる。それらのものが、古くなって松が枝に懸かつているのを見て、いつの代からの物かと疑うのが、この歌の意である。(武田1956.174頁、漢字の旧字体は改めた)

近年の注釈書では次のようにある。

手向け草─道中の無事を祈って神に捧げる幣帛の類。木綿などを用いた。「草」は、材料の意。松の枝に懸けたり、結んだりしたのだろう。松は土地の霊の宿る神木とされた。この地が岩代なら、有間皇子事件(六五八年)への意識がある。あるいは、一四三、一四四歌と同時の作か。事件後三十二年。(多田2009.47頁)

「手向くさ」は旅の安全を祈って道の神に捧げた幣帛(へいはく)。作者は、浜松の枝に幣(ぬさ)を掛けようとして、古の旅人が残した古幣を目にして感慨を催した。それは「古(いにしへ)にありけむ人も我がごとか三輪の檜原(ひばら)にかざし折りけむ」(一二八)にも似た懐古の思いであっただろう。(新大系文庫本81頁)

「手向くさ」は旅の安全を祈って道の神に捧げた幣帛(へいはく)。作者は、浜松の枝に幣(ぬさ)を掛けようとして、古の旅人が残した古幣を目にして感慨を催した。それは「古(いにしへ)にありけむ人も我がごとか三輪の檜原(ひばら)にかざし折りけむ」(一二八)にも似た懐古の思いであっただろう。(新大系文庫本81頁)

(注3)鳥は巣の素材を選ばない。都市に棲む鳥は、洗濯ハンガーやビニール袋なども使って作っている。幣となっていた布帛であれ何であれ、すなわち、クサと呼ぶに値する名もなき存在を用いる。一般大衆は名もなき存在、「青人草」(記上)と呼ばれていた。「草」と「種」はアクセントを異にするから語として起源的に別とされるが、混用する条件は整っている。

(注4)山上憶良の作とする類歌が巻九にある。

白波の 浜松の木の 手向草 幾代までにか 年は経ぬらむ〔山上歌一首/白那弥乃濱松之木乃手酬草幾世左右二箇年薄経濫/右一首或云川嶋皇子御作歌〕(万1716)

(注5)「背の山〔勢能山〕」について、稲岡2004.は、阿閉皇女にとって亡き夫、草壁皇子への追慕の念があり、雑歌に入れられているが相聞歌に他ならなかったと推測している。注釈書ではその考えが続いている。筆者は、副次的にそういう気持ちが存在していたのか可能性を推し測ることをしない。澤瀉1957.も、「むやみに悲痛な感情をこのお作に汲み取らうとするのは正しくこのお作を会する所以ではない。」(279頁、漢字の旧字体は改めた)と述べている。当該歌が歌われて、周囲で聞いた人に、ああ、旦那さんを亡くされてお気の毒になあ、という感情を惹起させたとは思われない印象の歌である。彼女の名、アヘ(ヘは乙類)と、地名のヤマト(トは乙類)と、山の名のセとを掛け合わせてはじき出されたヤマトコトバの頓智に聞き入って感心し、記憶され、書きとめる者がいて、後にそのジョークをよく理解していた人が万葉集に組み入れたのだろう。当然、雑歌に分類される。

(注6)Goffman 1974. ほか参照。

(注7)万葉集にある標目や題詞を見て、全体の構造ないし構成を考えようとする一派がある。伊藤1974.、市瀬・城﨑・村瀬2014.、村瀬2021.など参照。

(引用・参考文献)

伊藤1974. 伊藤博『萬葉集の構造と成立 上・下』塙書房、1974年。

市瀬・城﨑・村瀬2014. 市瀬雅之・城﨑陽子・村瀬憲夫『万葉集編纂構想論』笠間書院、平成26年。

稲岡2004. 稲岡耕二「大名持神社と人麻呂歌集─人麻呂の工房を探る(其の三)─」『萬葉』第188号、2004年6月。学会誌『萬葉』アーカイブhttps://manyoug.jp/memoir/2004

澤瀉1957. 澤瀉久隆『万葉集注釈 巻第一』中央公論社、昭和32年。

窪田1951. 窪田空穂『万葉集評釈 第1巻』東京堂、昭和26年。

神野志2007. 神野志隆光『複数の「古代」』(講談社(講談社現代新書)、2007年。

阪下2012. 阪下圭八「初期の山上憶良」『和歌史のなかの万葉集』笠間書院、平成24年。(『万葉集を学ぶ』有斐閣、1977年。)

新大系文庫本 佐竹昭広・山田英雄・工藤力男・大谷雅夫・山崎福之校注『万葉集(一)』岩波書店、2013年。

武田1956. 武田祐吉『増訂 萬葉集全註釈三』角川書店、昭和31年

ダシー2023. トークィル・ダシー、品田悦一・北村礼子訳『万葉集と帝国的想像』花鳥社、2023年。

多田2009. 多田一臣『万葉集全解1』筑摩書房、2009年。

村瀬2005. 村瀬憲夫「妹勢能山詠の諸問題」『萬葉集研究 第27号』塙書房、2005年。近畿大学学術情報リポジトリhttps://kindai.repo.nii.ac.jp/records/1269

村瀬2021. 村瀬憲夫『大伴家持論 作品と編纂』塙書房、2021年。

ワトソン2017. ワトソン・マイケル「万葉集の英訳について」『万葉古代学研究年報』第15号、2017年3月。奈良県立万葉文化館HP https://www.manyo.jp/ancient/report/

Cranston 1993. Edwin A. Cranston. A waka anthology. Vol. 1: translated, with a commentary and notes. California, Stanford University Press. 1993.

Duthie 2014. Torquil Duthie. Man'yōshū and the Imperial Imagination in Early Japan. Leiden, Brill, 2014.

Goffman 1974. Erving Goffman. Frame analysis: an essay on the organization of experience. Massachusetts, Harvard University Press, 1974.

Levy 1981. Ian Hideo Levy. Man'yōshū: A Translation of the Japan’s Premier Anthology of Classical Poetry Volume one. New Jersey, Princeton University Press.1981.

Vovin 2017. Alexander Vovin. Man'yōshū : Book 1: a new English translation containing the original text, Kana transliteration, Romanization, glossing and commentary. Leiden, Brill, 2017.

(和田2022.221頁を縦横改変)

(和田2022.221頁を縦横改変)

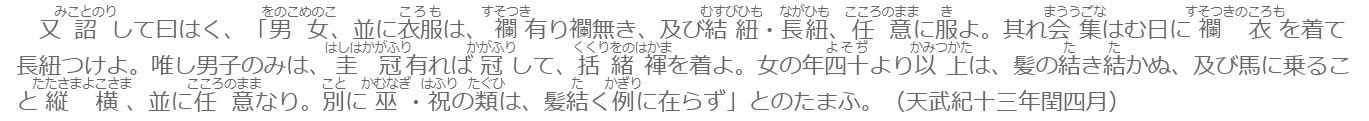

「聖武天皇の「大行幸」行程図」(栄原2014.39頁に「一重山」(⛰⛰⛰⛰)を筆者加筆)

「聖武天皇の「大行幸」行程図」(栄原2014.39頁に「一重山」(⛰⛰⛰⛰)を筆者加筆)