一

万葉集には「大君は 神にしませば」という歌詞を上二句とする歌が全部で六首ある。オホキミは現天皇、皇子、諸王を指すから、天皇を神として考えていたのではないかとする考えが通行している。「いずれも下三句にうたわれる行為を人為を超えた神ゆえの偉業として称揚し、「大君」を賛美する」、「大君は神でいらっしゃるので、の意。」(『万葉神事語辞典』)であるとされている(注1)。

この考え方は完全に誤っている。「大君は 神にしませば」とは、大君はお亡くなりになって神となられているので、または、大君は棺桶に片足突っ込んで神化されておられるので、の意であると筆者は考える(注2)。本稿では製作時期として最も古いとされる二首を取りあげ(注3)、歌われたもの、発話されたものとして語用論的に読み解いていく。

壬申の年の乱の平定せし以後の歌二首

大君は 神にしませば 赤駒の 腹這ふ田居を 都と成しつ(万4260)

右一首は、大将軍贈右大臣大伴卿の作

大君は 神にしませば 水鳥の すだく水沼を 都と成しつ 作者未だ詳らかならず。(万4261)

右の件の二首は、天平勝宝四年二月二日に聞きて、即ち茲に載す。

壬申年之乱平定以後歌二首

皇者神尓之座者赤駒之腹婆布田為乎京師跡奈之都

右一首大将軍贈右大臣大伴卿作

大王者神尓之座者水鳥乃須太久水奴麻乎皇都常成通 作者未詳

右件二首天平勝宝四年二月二日聞之即載於茲也。

壬申の乱が終わった後に作られた歌二首である。一首は大将軍贈右大臣大伴卿、もう一首は作者未詳の歌である。通説では「大君」を天武天皇のこと、「都」は飛鳥浄御原宮、または、早くから構想されて後に営まれた藤原宮のことと考えられている。しかし、そうではあるまい(注4)。新京を讃美するための歌ではない。

大君は 神にしませば 赤駒の 腹這ふ田居を 都と成しつ(万4260)

壬申の乱に功績があった大将軍が歌を作る場合、自らの功績と絡めて歌にすることはあっても、それ以外のことに関して歌作するとは考えにくい。右大臣を贈られている大伴卿は、大伴家持の祖父安麻呂の兄御行であるとされている。その大伴卿が歌を作ってかまわないが、歌の趣旨からその名前を伏せられ、わざわざ「大将軍贈右大臣」と記されている。軍功に関わらないのなら、「右一首、大伴御行卿作」で十分であり、「壬申年之乱平定以後歌」と断る必要さえない。壬申の乱のことを語りたいがための題詞や左注である。そういう前提で考えと、この歌にある「都」は近江大津宮のこと、「大君」といえばすでに亡くなって「神」になっている天智天皇のことととるのが妥当である。生前に飛鳥の地を離れ、むりやりに近江へ遷都していた。

それを前提に読み直してみると、「赤駒」が「田居」に「腹這ふ」ということは、「大将軍」が騎乗するべき馬が進まなくなってしまい、打ち棄てられて農耕馬と化したことが照らし出される(注5)。もちろん、想念においてのことである。乗馬と農耕馬は何が違うか。駿馬か否かという、使ってみなければわからない品定めの話ではない。一見してわかることとして、装着しているものが違う。農耕馬には無骨な風情の荷鞍を置く。さらにわかりやすい違いは鐙を着けないところである。騎乗しないから人が足をかける部品を着ける必要がない。大将軍は鐙に足をかけて騎乗していたが、泥田に足をとられるようなところで進まなくなって乗り捨てた。結果、せっかくの駿馬の「赤駒」が「田居」に使役される農耕馬となってしまった。そんなくだらないところを都としていた愚かな時代であったと言っているわけである(注6)。

左:荷鞍の駄馬(牝)を追う舌長鐙のある乗馬(牡)(慕帰絵詞模本、鈴木空如・松浦翠苑模、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2590852/21~22をトリミング接合)、右: 輪鐙をつけた馬(埴輪 飾り馬、島根県平所遺跡出土、古墳時代後期、6世紀、島根県教育委員会蔵、「八雲立つ出雲の至宝」展展示品)

左:荷鞍の駄馬(牝)を追う舌長鐙のある乗馬(牡)(慕帰絵詞模本、鈴木空如・松浦翠苑模、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2590852/21~22をトリミング接合)、右: 輪鐙をつけた馬(埴輪 飾り馬、島根県平所遺跡出土、古墳時代後期、6世紀、島根県教育委員会蔵、「八雲立つ出雲の至宝」展展示品)

なぜそれがおもしろいのか。それは、アブミ(鐙)がアフミ(近江・淡海)という音に通じるからである。不要となった鐙を打ち棄てた場所に都の資格を与え、近江の宮と命名していた。天智天皇の時代であった。大将軍である我、右大臣大伴卿は鐙に足をかけて壬申の乱に戦い、勝利し、都が置かれるのにふさわしい飛鳥の地へと戻ることができた、と誇っている。「大将軍」にしか歌えないユーモアあふれる名歌である。

二首目は作者未詳の歌である。一首目の趣向にあわせて追和された歌であろう。都がどこのことなのか明示しないまま謎掛けとし、また、その都はもとは湿地であったところという点でもオーバーラップしている。

大君は 神にしませば 水鳥の すだく水沼を 都と成しつ(万4261)

「水鳥」が「すだく」、つまり、集まり騒ぐような「水沼」であるところを、かつて都としたことがある、という歌である。他の野鳥、例えばムクドリの集まりと水鳥の集まりとは何が違うか。最大の違いはその場所である。樹の上ではなく「水沼」に集まっている。水鳥は蹼を持っている。ミヅカキ(蹼)はミヅカキ(瑞垣)という音に通じる。垣根をめぐらせているのが宮の本性である(注7)。両者のカキの形や色をよく観察すると、よく似ていることに気づくであろう。

左:蹼(堀田禽譜、水禽 かもめ、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0063729をトリミング)、右:瑞垣(春日大社)

左:蹼(堀田禽譜、水禽 かもめ、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0063729をトリミング)、右:瑞垣(春日大社)

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を(記1)

瑞籬 日本紀私記に瑞籬〈俗に美豆加岐と云ふ。一に以賀岐と云ふ〉と云ふ。(和名抄)

蹼 爾雅集注に云はく、蹼〈音は卜、美豆加岐〉は鳬鴈の足の指の間に幕有りて相連なり著く者なりといふ。(和名抄)

「水鳥の すだく水沼を 都と成し」たような都とはどこのことか。人々に記憶されて伝えられているところがある。崇神天皇が都した磯城瑞籬宮(師木水垣宮)である。名に負うほどに確実なところである。「大君」とはすでに亡くなられて「神」となっている崇神天皇のことになる。前の万4260番歌と趣向が同じ歌であり、天平勝宝四年二月二日にその歌を聞いたので、大伴家持はともどもに載せることにしたのであった。

二

以上のような歌の解釈の仕方は、言語学ではどのように位置づけられるのだろうか。

歌においてウィットある謎掛けを言っているとする解釈は、通説よりも理解のための処理労力(processing effort)が少なくて済んでいる。関連性理論(relevance theory)からはこれが妥当な理解ということになる。通説では、「大君」というのだから生きている天皇等のことを指すはずで、それが「神」であるというのは矛盾するから天皇即神の思想、天皇が神であるという考えを歌っていると捉えていた。こじつけの屁理屈である。仮にそれが正しいとしても、そのような歌が歌われたら、当時の人のなかに疑問を持つ人が出てきたであろう。そのような場合、歌い手はこうこうこういうことを言っているのだ、と説き伏せていたということになってしまう。

歌は一回歌われて人々の間になるほどと思われて受け容れられたものである。口頭で行われる芸術であり、文字を持たない人たちに享受されていた。歌の理解に難があっては、もはやその歌に芸術的価値はない。すなわち、人々の間に浸透することなく終ったであろう。歌は説教ではない。主張を大仰に振り回すものではなく、機知を活かして個別具体的に歌い回すものである。三十一音程度の言葉だけで円滑なコミュニケーションが取り結ばれ、その結果として万葉歌は残っている。コミュニケーションテクストをヤマトコトバに即して(則して)解釈する必要がある。

検討の対象は歌である。発話の現場が再現可能なように万葉集では題詞と左注を伴って記録されている。状況設定として「壬申年之乱平定以後歌二首」、「右一首、大将軍贈右大臣大伴卿作」というフレーム(スキーマ)が与えられている。壬申の乱後に大将軍であった人が唯一無二に歌ったものとして当てはまらなければ、何のために題詞と左注を付しているかわからないことになる。乱後に飛鳥浄御原宮や藤原宮を作ったとする歌なら、大将軍にして贈右大臣とされた人が歌う必然性がない。そしてまた、歌の内容は、声で聞いてすぐにその場でわからなければ用をなさない。声は消えていくもので二度と耳にすることはない。書いておいたからといっていつでも復元できるというものでもない。現に大伴家持は天平勝宝四年(752)までこれら二つの歌を知らなかった。壬申の乱(672)から八十年も経過している。「大将軍」の歌は、歌われた時に聞き手の心に届いていたものであろう。「大君は 神にしませば」と聞いて、ああ、亡くなられた大君のことだなとすぐにわかった。そして、結句に「都と成しつ」と完了形に表されており、すでに終わった過去のこととして語られている。建設途上や運営中の「都」について、「と成しつ」と突き放した言い方はなされない。

万葉集の歌は、その時代に、ある特定の公開された場所で現実に歌われたものである。ただしそれは、発話、発表の場ではあっても、論説、講話の場ではなかった。聞いた相手に新規に訴えかけるためのものではなく、相手がすでに思い描きながらも言語化される一歩手前にあるような曖昧な事柄を言葉に結晶化させることにより、なるほどと思わせるものとして機能していた。その“なるほど”化作用をもって歌は歌われるに値した。結果、歌い手、聞き手が互いに持ち合う形で歌は成り立ち、結果、万葉集に記録されている。発話を研究の対象とするのだから、語用論のもとに解釈されなければならない。用いられている言葉について、語義を厳密化させてそれ以外とを区別するのではなく、記号化された概念とコンテキストの相互作用から生じる膨らみを持つものとして見渡していかなければならない。発話解釈のために関連性理論のもとで捉え直す必要があるのである。歌に歌われる言葉について、表意(explicature)ばかりでなく推意(implicature)についても逐次検討していくこと、そのためには当時の人々がどのような百科事典的知識(注8)をもっていたか見極めること、それらを通じてようやく真相に近づくことができる。歌が発話されて媒体として成立し、保持される根拠はそこにあったからである。

今日万葉集の歌を理解できたと言えるのは、われわれが万葉集に書いてあるその歌を読んでみて、作者が伝えたいと思っていた意味を、受け手である当時の聞き手がどうしてわかったのかまで理解された時である。けっして歌い手のモノローグではない。現代人の解釈規準を持ちこんで万葉集から何事かを得たと錯覚して主張することは許されない。そして、きちんと理解した暁には、その場に自足してたたずむことが長期に渡るであろうことは予想される。なるほどとわかることは、なぜ発話されたのか、話自体(歌自体)の意図を知ることであり、それはすなわち、話のすべてを知ることだからである。付け足すことなど何もない。よって、万葉集の研究は、学問的な姿勢としては訓詁学的な態度をとることが正しいことになる。「読めた」に尽きるのである。

万4260・4261番歌のおもしろさはウィットある謎掛けにあった。万葉集には掛詞、序詞、枕詞など、巧みな修辞が所狭しとくり広げられている。言語を使う際に創造的能力が発揮されており、広い意味での言葉遊びが張りめぐらされているのである。狭い意味での言葉遊びが湧出しているであろうことは言語表出の傾向として当然である。メッセージそのものを躍り出て、メッセージそのものに焦点が当たってメタ言語的な言及が行われ、それがメッセージの次元と相俟って、“なるほど”化作用を引き起こす。だから味わうのにおもしろい。そのことは当該コミュニケーションの厚みを増すことにつながり、発話形態である歌において自らを確かなものとする有効な手段であった。歌われるものとしての歌、無文字時代のコミュニケーションの場における歌とは何かについて、それらの歌は多くのことを教えてくれている(注9)。既存の研究のパラダイムは刷新されなければならない。

(注)

(注1)現在の通説的見解については菊地2006.参照。いくつかあげておく。

伊藤1996.に、「大君は神にし坐せば」は「天皇の絶対の権力を示す慣用句。」(32頁)、折口1996.に、「饗宴に於いて、天子を讃美する歌の類型として、「大君は神にしませば」があつた……。天子は神だからと言ふ事を、真向から歌つてゐるのではない。天子は人間だが、こんな事をなさる、と言ふ一つの証明法を文学の上で用ゐて、其を列座の人の興奮を誘ふ中心に置いたのである。」(271頁)、神野志1992.に、「「うつせみ」の人ならざるごとくだという驚嘆を、「神」をもちだして、「おほきみ」(「うつせみ」の側のもの)と「神」という、本来つながらないものをつないで、「大王は神にしませば」という表現にしてみせたのだと考える。「神にしませば」を承けるのは、あくまで現実的具体的なことがらである。」(175頁)とある。また、西郷2011.には、「馬や水鳥たちのものであった田園の風景を都城に作り変え、かつて見たこともないような国家的景観を建設しようとしている専制君主を儀式的にたたえたものに外ならない。」(139頁)とある。この言説はそれ自体においてさえ無理がある。今日に残る大仙陵古墳(仁徳天皇陵)や斑鳩寺(法隆寺)や水城(福岡県)を見学すれば、「かつて見たこともない」と驚き讃えられるものではないと知れる。

(注2)天智天皇と崇神天皇を持ち上げているところからして、「神にしませば」という表現に、俗にいう神にかぶれていたという意を含んでいる可能性は残る。

(注3)他の例については拙稿「「神ながら 神さびせすと」・「大君は 神にしませば」考」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/61bf39dd1ec35148ebc105c4de9f0abd参照。挽歌である。

(注4)歴史地理学的に見て、飛鳥浄御原宮や藤原宮がひどい低湿地にあって大規模な干拓工事をして造営されたとは認められない。新編全集本萬葉集は、「駒が沼田に腹這いになるというのは、飛鳥旧京奪還の戦闘における御行みゆき自身の実体験を現在形で表したものか。……丘陵の小さい谷の間に湿地層が認められており、その中のどこかを中心にして詠まれたものであろう。……この歌の趣もそれと矛盾しない。あるいは幾分、誇張されている可能性もあるか。」(350~351頁)とする。旧京奪還、再開して、「都と成しつ」と歌うだろうか。

(注5)伊藤1998.に、「ここは耕作する赤駒。上代に馬耕が行なわれたことは、巻十四「東歌」に現われる数々の馬の様態によって明白。「赤駒」は格別に元気で活潑な馬を称するのが集中の習いだが、その活潑な馬すらが沼田にはまって難渋している姿を言ったもので、さような沼田地帯さえも難なく都と化した神威のほどを言い表わしたものと見るべきものと思う。」(288頁)と先入観に囚われた見解が見える。

伊藤氏は契沖・万葉代匠記(初稿本)を引き、「赤駒のはらはふ田井とは、深田にて駒もえすゝまぬなり。天武紀上云。……鯨軍悉解走多殺二士卒一。鯨乗二白馬 一以逃之。馬堕二埿田一不レ能二進行一。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/979065/245、左傍訓は割愛した)を参照としている。きわめて的確な引用である。「大将軍」の作の歌なのだから、「堕二泥田一不レ能二進行一」したら馬を乗り捨てたであろうことが念頭にある。もともと使われていた農耕馬の様子を言うのではなく、せっかくの乗馬をもったいないことに農耕馬に格下げして使ったことの謂いと見るべきであろう。採録した大伴家持は大伴御行を同族として、大伴と名に負う「もののふ」の家柄であることを誇りにしている。騎馬を無視した解釈などあり得ない。

(注6)人麻呂の近江荒都歌(万29~31)に歌われている。近江遷都を「いかさまに 思ほしめせか」と歌っている。拙稿「近江荒都歌について」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/5444eaec50f9f1e9eb221321eda7e1d2参照。

(注7)拙稿「「八雲立つ 出雲八重垣」について」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/21dc1a26b1fff042b89ad2c33aea8dce参照。

(注8)万葉集の研究方法として、現代人によくわからない時、漢文学との関連から理解に至ろうとする一派がある。漢籍に書いてある知識を典故として歌に援用したと言うのである。孤例であってもそう主張されることもある。しかし、そのようなことはけっしてなかったと断言できる。歌に詠んだ人が漢籍を渉猟していた知識を得ていた可能性は低く、百歩譲って仮にそうであったとしても、人口に膾炙していない知識をこれ見よがしに披歴してみたところで誰も理解できず記憶に残らず、記録されることもなかったと考えられるからである。

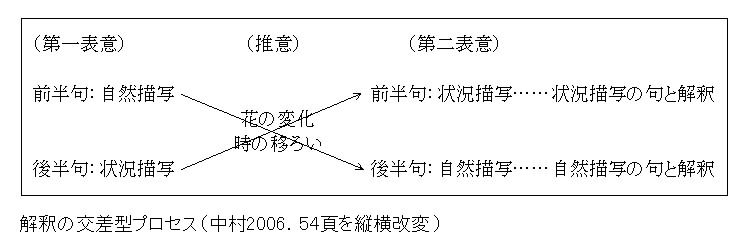

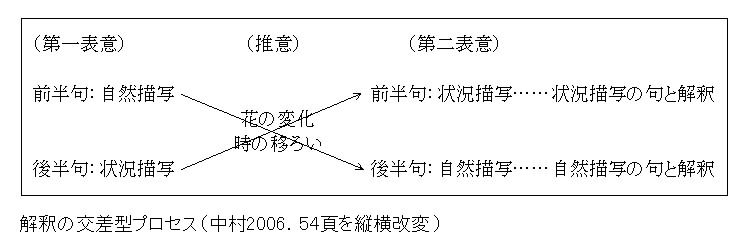

(注9)歌の修辞では、掛詞がそうであるように、同音異義語による並行的な用法が多く用いられる。そのとき、表意(explicature)と推意(implicature)を区別することはできない。中村2006.が、前半句に掛かる意を「第一表意」、後半句に掛かる意を「第二表意」と呼ぶことは理にかなっている。

はなの色は うつりにけりな いたづらに 我が身よにふる ながめせしまに(小野小町)

「降る」と「経る」、「長雨」と「眺め」を掛けている。それを推意することによって二つの表意を取るものと解釈されている。

そのことに問題はないが、その推意は勝手に(自動的に)行われるべきものとして当然視されていたのであろうか。筆者は先行研究に不案内で次のような見解がすでに提出されているか知らないが、「いたづらに」という語も掛詞なのではないか。「徒に」と「板面に」である。板面には表と裏とがある。その二面を考えろと読み手に命じるための言葉として、つまり、自己言及的に返ってくる言葉として前半句と後半句の綴じ目に据えられているのではないか。「板面」を連想していると思われる事例はすでに万葉集から見える。

高円の 野辺の秋萩 いたづらに 咲きか散るらむ 見る人なしに(万231)

たらちねの 母に障らば いたづらに 汝も吾も 事成るべしや(万2517)

二つの意味を掛けた表現は現代でもしばしば行われており、他の語を完全に排除する用例が見られる。

カラオケで 音痴バレる日 ○○○○○(タカトシのブログ「ペケポン川柳2」様https://ameblo.jp/takatoshidyo/entry-10719341179.html?frm=theme、2023年7月3日閲覧)

二つの意味が掛けてあることを条件にして、○○○○○に入る言葉を考えろというのがお題である。「おとずれた」には「訪れた」と「音ズレた」が掛かっていて、唯一の正解であると認められる。二つのソースからくる情報が組み合わされて合体した瞬間に閃くからである。そして、そこから議論が先へと展開していくことはない。二つの意味(表意)が明らかになったらそれでもうその話は終わりである。我々が求めていたのは“なるほど”化作用である。もちろん、現代において、カラオケというものが卑近な娯楽として多くの人が認知しているから問いとして成り立っており、時代背景に見合った川柳ということになる。大伴卿の歌も、時代と歌い手に見合った歌であった。

以下に、大伴卿に倣って二つの意味のうち一つが地名になるような拙い英文を作ってみた。比較してみると、万4260番歌では題詞、左注に情報が豊富で、歌はコンテキストによってうまく調整されていて、処理労力をかけずに理解されやすくなっていることが明らかになる。

A:Ownership of the bottle transfers to where the glass goes.

B:Well, it seems that it will be Glasgow's.

A:I wasn't able to eat in the best country of my trip to Europe.

B:Well, it's Hungary.

笑い(おもしろみ、おかしみ)を誘う表現は、一般的な言葉の用法としては互いに交わるところであるが、便宜的にジョーク、ユーモア、ウィット、エスプリに分類されている。同音異義語やオノマトペを使った駄洒落は、その場での言葉遊びの様相が強いものでウィットとして扱われる。英語の例として名高いものに次のものがある。

A:Why can't a bicycle stand up?

B:Because it's two-tyred.

too tired と同音のため二つの解釈が可能になっている。ただ、これはやはりジョークに分類されるのであろう。答えるのに声を発して初めてオチとしてわかるものである。まず自転車が指示されていてタイヤのことが explicature となって解釈され、記述されるに及んでいる。「B:」に Because it's too tired. と記されることはない。すなわち、too tired は implicature として控えているからおもしろさが出ている。

万4260・4261番歌では、題詞に場面設定を施して聞き手を話し手(歌い手)の意図する意味に誘導する。自転車のジョークのようにその意図する言葉の意味が explicature から implicature を浮かび上がらせるのではなく、どちらもが explicature なのだと定まるところに満足感が得られている。歌という形式の発話は、答えを要求しない問い掛けとして成立していたのである。雑歌の部類で一首歌われるだけの歌であっても自明の答えを包含しており、聞き手は歌を聞いただけで納得してその場にいる人々の連帯感(solidarity)を確認することにつながっている。漠たるものを確たるものへと導く“なるほど”化作用を果たしている。そこに雑歌の(全体主義的な)政治性はあるのであって、「大君」=「神」、天皇即神であるというメッセージを(反対意見を封じて)主張するものではなかった。誤解を恐れずに言えば、万葉集の歌の次元は言語活動のレベルにおいて川柳四天王と同格なのである。

(引用・参考文献)

伊藤1996. 伊藤博『萬葉集釈注 二』集英社、1996年。

伊藤1998. 伊藤博『萬葉集釈注 十』集英社、1998年。

折口1996. 折口信夫「宮廷生活の幻想」折口信夫全集刊行会編『折口信夫全集20』中央公論社、1996年。

神野志1992. 神野志隆光『柿本人麻呂研究』塙書房、1992年。

西郷2011. 西郷信綱『西郷信綱著作集 第六巻 文学史と文学理論Ⅰ 詩の発生』平凡社、2011年。

新編全集本萬葉集 小島憲之・木下正俊・東野治之校注・訳『新編日本古典文学全集9 萬葉集④』小学館、1996年。

辰巳1985. 辰巳正明「大君は神にし坐せば─壬申の乱平定以後の歌二首─」『国語国文』第54巻第4号、昭和60年4月。

中村2006. 中村秩祥子「和歌の掛詞─関連性理論からの一考察─」『語用論研究』第8号、2006年。日本語用論学会https://pragmatics.gr.jp/journal/backnumbers/8.html

東森2006. 東森勲「英語のジョークと川柳の笑いについて─関連性理論による分析─」『言外と言内の交流分野 小泉保博士傘寿記念論文集』大学書林、平成18年。

『万葉神事語辞典』 菊地義裕「おおきみはかみにしませば」国学院大学デジタルミュージアム『万葉神事語辞典』資料ID31785、http://jmapps.ne.jp/kokugakuin/det.html?data_id=31785

ヴァーシューレン2010. ジェフ・ヴァーシューレン著、東森勲監訳『認知と社会の語用論─統合的アプローチを求めて─』ひつじ書房、2010年。

ベイトソン2022. グレゴリー・ベイトソン著、佐藤良明訳『精神と自然─生きた世界の認識論─』岩波書店(岩波文庫)、2022年。

スペルベル&ウィルソン1999. D.スペルベル・D.ウィルソン著、内田聖二・中逵俊明・宋南先・田中圭子訳『関連性理論(第2版)─伝達と認知─』研究社、1999年。

ブレイクモア1994. ダイアン・ブレイクモア著、武内道子・山崎英一訳『ひとは発語をどう理解するか』ひつじ書房、1994年。

※本稿は、2022年9月稿を2023年2月に改稿、さらに2023年7月に整理したものである。

万葉集には「大君は 神にしませば」という歌詞を上二句とする歌が全部で六首ある。オホキミは現天皇、皇子、諸王を指すから、天皇を神として考えていたのではないかとする考えが通行している。「いずれも下三句にうたわれる行為を人為を超えた神ゆえの偉業として称揚し、「大君」を賛美する」、「大君は神でいらっしゃるので、の意。」(『万葉神事語辞典』)であるとされている(注1)。

この考え方は完全に誤っている。「大君は 神にしませば」とは、大君はお亡くなりになって神となられているので、または、大君は棺桶に片足突っ込んで神化されておられるので、の意であると筆者は考える(注2)。本稿では製作時期として最も古いとされる二首を取りあげ(注3)、歌われたもの、発話されたものとして語用論的に読み解いていく。

壬申の年の乱の平定せし以後の歌二首

大君は 神にしませば 赤駒の 腹這ふ田居を 都と成しつ(万4260)

右一首は、大将軍贈右大臣大伴卿の作

大君は 神にしませば 水鳥の すだく水沼を 都と成しつ 作者未だ詳らかならず。(万4261)

右の件の二首は、天平勝宝四年二月二日に聞きて、即ち茲に載す。

壬申年之乱平定以後歌二首

皇者神尓之座者赤駒之腹婆布田為乎京師跡奈之都

右一首大将軍贈右大臣大伴卿作

大王者神尓之座者水鳥乃須太久水奴麻乎皇都常成通 作者未詳

右件二首天平勝宝四年二月二日聞之即載於茲也。

壬申の乱が終わった後に作られた歌二首である。一首は大将軍贈右大臣大伴卿、もう一首は作者未詳の歌である。通説では「大君」を天武天皇のこと、「都」は飛鳥浄御原宮、または、早くから構想されて後に営まれた藤原宮のことと考えられている。しかし、そうではあるまい(注4)。新京を讃美するための歌ではない。

大君は 神にしませば 赤駒の 腹這ふ田居を 都と成しつ(万4260)

壬申の乱に功績があった大将軍が歌を作る場合、自らの功績と絡めて歌にすることはあっても、それ以外のことに関して歌作するとは考えにくい。右大臣を贈られている大伴卿は、大伴家持の祖父安麻呂の兄御行であるとされている。その大伴卿が歌を作ってかまわないが、歌の趣旨からその名前を伏せられ、わざわざ「大将軍贈右大臣」と記されている。軍功に関わらないのなら、「右一首、大伴御行卿作」で十分であり、「壬申年之乱平定以後歌」と断る必要さえない。壬申の乱のことを語りたいがための題詞や左注である。そういう前提で考えと、この歌にある「都」は近江大津宮のこと、「大君」といえばすでに亡くなって「神」になっている天智天皇のことととるのが妥当である。生前に飛鳥の地を離れ、むりやりに近江へ遷都していた。

それを前提に読み直してみると、「赤駒」が「田居」に「腹這ふ」ということは、「大将軍」が騎乗するべき馬が進まなくなってしまい、打ち棄てられて農耕馬と化したことが照らし出される(注5)。もちろん、想念においてのことである。乗馬と農耕馬は何が違うか。駿馬か否かという、使ってみなければわからない品定めの話ではない。一見してわかることとして、装着しているものが違う。農耕馬には無骨な風情の荷鞍を置く。さらにわかりやすい違いは鐙を着けないところである。騎乗しないから人が足をかける部品を着ける必要がない。大将軍は鐙に足をかけて騎乗していたが、泥田に足をとられるようなところで進まなくなって乗り捨てた。結果、せっかくの駿馬の「赤駒」が「田居」に使役される農耕馬となってしまった。そんなくだらないところを都としていた愚かな時代であったと言っているわけである(注6)。

左:荷鞍の駄馬(牝)を追う舌長鐙のある乗馬(牡)(慕帰絵詞模本、鈴木空如・松浦翠苑模、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2590852/21~22をトリミング接合)、右: 輪鐙をつけた馬(埴輪 飾り馬、島根県平所遺跡出土、古墳時代後期、6世紀、島根県教育委員会蔵、「八雲立つ出雲の至宝」展展示品)

左:荷鞍の駄馬(牝)を追う舌長鐙のある乗馬(牡)(慕帰絵詞模本、鈴木空如・松浦翠苑模、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2590852/21~22をトリミング接合)、右: 輪鐙をつけた馬(埴輪 飾り馬、島根県平所遺跡出土、古墳時代後期、6世紀、島根県教育委員会蔵、「八雲立つ出雲の至宝」展展示品)なぜそれがおもしろいのか。それは、アブミ(鐙)がアフミ(近江・淡海)という音に通じるからである。不要となった鐙を打ち棄てた場所に都の資格を与え、近江の宮と命名していた。天智天皇の時代であった。大将軍である我、右大臣大伴卿は鐙に足をかけて壬申の乱に戦い、勝利し、都が置かれるのにふさわしい飛鳥の地へと戻ることができた、と誇っている。「大将軍」にしか歌えないユーモアあふれる名歌である。

二首目は作者未詳の歌である。一首目の趣向にあわせて追和された歌であろう。都がどこのことなのか明示しないまま謎掛けとし、また、その都はもとは湿地であったところという点でもオーバーラップしている。

大君は 神にしませば 水鳥の すだく水沼を 都と成しつ(万4261)

「水鳥」が「すだく」、つまり、集まり騒ぐような「水沼」であるところを、かつて都としたことがある、という歌である。他の野鳥、例えばムクドリの集まりと水鳥の集まりとは何が違うか。最大の違いはその場所である。樹の上ではなく「水沼」に集まっている。水鳥は蹼を持っている。ミヅカキ(蹼)はミヅカキ(瑞垣)という音に通じる。垣根をめぐらせているのが宮の本性である(注7)。両者のカキの形や色をよく観察すると、よく似ていることに気づくであろう。

左:蹼(堀田禽譜、水禽 かもめ、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0063729をトリミング)、右:瑞垣(春日大社)

左:蹼(堀田禽譜、水禽 かもめ、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0063729をトリミング)、右:瑞垣(春日大社)八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を(記1)

瑞籬 日本紀私記に瑞籬〈俗に美豆加岐と云ふ。一に以賀岐と云ふ〉と云ふ。(和名抄)

蹼 爾雅集注に云はく、蹼〈音は卜、美豆加岐〉は鳬鴈の足の指の間に幕有りて相連なり著く者なりといふ。(和名抄)

「水鳥の すだく水沼を 都と成し」たような都とはどこのことか。人々に記憶されて伝えられているところがある。崇神天皇が都した磯城瑞籬宮(師木水垣宮)である。名に負うほどに確実なところである。「大君」とはすでに亡くなられて「神」となっている崇神天皇のことになる。前の万4260番歌と趣向が同じ歌であり、天平勝宝四年二月二日にその歌を聞いたので、大伴家持はともどもに載せることにしたのであった。

二

以上のような歌の解釈の仕方は、言語学ではどのように位置づけられるのだろうか。

歌においてウィットある謎掛けを言っているとする解釈は、通説よりも理解のための処理労力(processing effort)が少なくて済んでいる。関連性理論(relevance theory)からはこれが妥当な理解ということになる。通説では、「大君」というのだから生きている天皇等のことを指すはずで、それが「神」であるというのは矛盾するから天皇即神の思想、天皇が神であるという考えを歌っていると捉えていた。こじつけの屁理屈である。仮にそれが正しいとしても、そのような歌が歌われたら、当時の人のなかに疑問を持つ人が出てきたであろう。そのような場合、歌い手はこうこうこういうことを言っているのだ、と説き伏せていたということになってしまう。

歌は一回歌われて人々の間になるほどと思われて受け容れられたものである。口頭で行われる芸術であり、文字を持たない人たちに享受されていた。歌の理解に難があっては、もはやその歌に芸術的価値はない。すなわち、人々の間に浸透することなく終ったであろう。歌は説教ではない。主張を大仰に振り回すものではなく、機知を活かして個別具体的に歌い回すものである。三十一音程度の言葉だけで円滑なコミュニケーションが取り結ばれ、その結果として万葉歌は残っている。コミュニケーションテクストをヤマトコトバに即して(則して)解釈する必要がある。

検討の対象は歌である。発話の現場が再現可能なように万葉集では題詞と左注を伴って記録されている。状況設定として「壬申年之乱平定以後歌二首」、「右一首、大将軍贈右大臣大伴卿作」というフレーム(スキーマ)が与えられている。壬申の乱後に大将軍であった人が唯一無二に歌ったものとして当てはまらなければ、何のために題詞と左注を付しているかわからないことになる。乱後に飛鳥浄御原宮や藤原宮を作ったとする歌なら、大将軍にして贈右大臣とされた人が歌う必然性がない。そしてまた、歌の内容は、声で聞いてすぐにその場でわからなければ用をなさない。声は消えていくもので二度と耳にすることはない。書いておいたからといっていつでも復元できるというものでもない。現に大伴家持は天平勝宝四年(752)までこれら二つの歌を知らなかった。壬申の乱(672)から八十年も経過している。「大将軍」の歌は、歌われた時に聞き手の心に届いていたものであろう。「大君は 神にしませば」と聞いて、ああ、亡くなられた大君のことだなとすぐにわかった。そして、結句に「都と成しつ」と完了形に表されており、すでに終わった過去のこととして語られている。建設途上や運営中の「都」について、「と成しつ」と突き放した言い方はなされない。

万葉集の歌は、その時代に、ある特定の公開された場所で現実に歌われたものである。ただしそれは、発話、発表の場ではあっても、論説、講話の場ではなかった。聞いた相手に新規に訴えかけるためのものではなく、相手がすでに思い描きながらも言語化される一歩手前にあるような曖昧な事柄を言葉に結晶化させることにより、なるほどと思わせるものとして機能していた。その“なるほど”化作用をもって歌は歌われるに値した。結果、歌い手、聞き手が互いに持ち合う形で歌は成り立ち、結果、万葉集に記録されている。発話を研究の対象とするのだから、語用論のもとに解釈されなければならない。用いられている言葉について、語義を厳密化させてそれ以外とを区別するのではなく、記号化された概念とコンテキストの相互作用から生じる膨らみを持つものとして見渡していかなければならない。発話解釈のために関連性理論のもとで捉え直す必要があるのである。歌に歌われる言葉について、表意(explicature)ばかりでなく推意(implicature)についても逐次検討していくこと、そのためには当時の人々がどのような百科事典的知識(注8)をもっていたか見極めること、それらを通じてようやく真相に近づくことができる。歌が発話されて媒体として成立し、保持される根拠はそこにあったからである。

今日万葉集の歌を理解できたと言えるのは、われわれが万葉集に書いてあるその歌を読んでみて、作者が伝えたいと思っていた意味を、受け手である当時の聞き手がどうしてわかったのかまで理解された時である。けっして歌い手のモノローグではない。現代人の解釈規準を持ちこんで万葉集から何事かを得たと錯覚して主張することは許されない。そして、きちんと理解した暁には、その場に自足してたたずむことが長期に渡るであろうことは予想される。なるほどとわかることは、なぜ発話されたのか、話自体(歌自体)の意図を知ることであり、それはすなわち、話のすべてを知ることだからである。付け足すことなど何もない。よって、万葉集の研究は、学問的な姿勢としては訓詁学的な態度をとることが正しいことになる。「読めた」に尽きるのである。

万4260・4261番歌のおもしろさはウィットある謎掛けにあった。万葉集には掛詞、序詞、枕詞など、巧みな修辞が所狭しとくり広げられている。言語を使う際に創造的能力が発揮されており、広い意味での言葉遊びが張りめぐらされているのである。狭い意味での言葉遊びが湧出しているであろうことは言語表出の傾向として当然である。メッセージそのものを躍り出て、メッセージそのものに焦点が当たってメタ言語的な言及が行われ、それがメッセージの次元と相俟って、“なるほど”化作用を引き起こす。だから味わうのにおもしろい。そのことは当該コミュニケーションの厚みを増すことにつながり、発話形態である歌において自らを確かなものとする有効な手段であった。歌われるものとしての歌、無文字時代のコミュニケーションの場における歌とは何かについて、それらの歌は多くのことを教えてくれている(注9)。既存の研究のパラダイムは刷新されなければならない。

(注)

(注1)現在の通説的見解については菊地2006.参照。いくつかあげておく。

伊藤1996.に、「大君は神にし坐せば」は「天皇の絶対の権力を示す慣用句。」(32頁)、折口1996.に、「饗宴に於いて、天子を讃美する歌の類型として、「大君は神にしませば」があつた……。天子は神だからと言ふ事を、真向から歌つてゐるのではない。天子は人間だが、こんな事をなさる、と言ふ一つの証明法を文学の上で用ゐて、其を列座の人の興奮を誘ふ中心に置いたのである。」(271頁)、神野志1992.に、「「うつせみ」の人ならざるごとくだという驚嘆を、「神」をもちだして、「おほきみ」(「うつせみ」の側のもの)と「神」という、本来つながらないものをつないで、「大王は神にしませば」という表現にしてみせたのだと考える。「神にしませば」を承けるのは、あくまで現実的具体的なことがらである。」(175頁)とある。また、西郷2011.には、「馬や水鳥たちのものであった田園の風景を都城に作り変え、かつて見たこともないような国家的景観を建設しようとしている専制君主を儀式的にたたえたものに外ならない。」(139頁)とある。この言説はそれ自体においてさえ無理がある。今日に残る大仙陵古墳(仁徳天皇陵)や斑鳩寺(法隆寺)や水城(福岡県)を見学すれば、「かつて見たこともない」と驚き讃えられるものではないと知れる。

(注2)天智天皇と崇神天皇を持ち上げているところからして、「神にしませば」という表現に、俗にいう神にかぶれていたという意を含んでいる可能性は残る。

(注3)他の例については拙稿「「神ながら 神さびせすと」・「大君は 神にしませば」考」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/61bf39dd1ec35148ebc105c4de9f0abd参照。挽歌である。

(注4)歴史地理学的に見て、飛鳥浄御原宮や藤原宮がひどい低湿地にあって大規模な干拓工事をして造営されたとは認められない。新編全集本萬葉集は、「駒が沼田に腹這いになるというのは、飛鳥旧京奪還の戦闘における御行みゆき自身の実体験を現在形で表したものか。……丘陵の小さい谷の間に湿地層が認められており、その中のどこかを中心にして詠まれたものであろう。……この歌の趣もそれと矛盾しない。あるいは幾分、誇張されている可能性もあるか。」(350~351頁)とする。旧京奪還、再開して、「都と成しつ」と歌うだろうか。

(注5)伊藤1998.に、「ここは耕作する赤駒。上代に馬耕が行なわれたことは、巻十四「東歌」に現われる数々の馬の様態によって明白。「赤駒」は格別に元気で活潑な馬を称するのが集中の習いだが、その活潑な馬すらが沼田にはまって難渋している姿を言ったもので、さような沼田地帯さえも難なく都と化した神威のほどを言い表わしたものと見るべきものと思う。」(288頁)と先入観に囚われた見解が見える。

伊藤氏は契沖・万葉代匠記(初稿本)を引き、「赤駒のはらはふ田井とは、深田にて駒もえすゝまぬなり。天武紀上云。……鯨軍悉解走多殺二士卒一。鯨乗二白馬 一以逃之。馬堕二埿田一不レ能二進行一。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/979065/245、左傍訓は割愛した)を参照としている。きわめて的確な引用である。「大将軍」の作の歌なのだから、「堕二泥田一不レ能二進行一」したら馬を乗り捨てたであろうことが念頭にある。もともと使われていた農耕馬の様子を言うのではなく、せっかくの乗馬をもったいないことに農耕馬に格下げして使ったことの謂いと見るべきであろう。採録した大伴家持は大伴御行を同族として、大伴と名に負う「もののふ」の家柄であることを誇りにしている。騎馬を無視した解釈などあり得ない。

(注6)人麻呂の近江荒都歌(万29~31)に歌われている。近江遷都を「いかさまに 思ほしめせか」と歌っている。拙稿「近江荒都歌について」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/5444eaec50f9f1e9eb221321eda7e1d2参照。

(注7)拙稿「「八雲立つ 出雲八重垣」について」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/21dc1a26b1fff042b89ad2c33aea8dce参照。

(注8)万葉集の研究方法として、現代人によくわからない時、漢文学との関連から理解に至ろうとする一派がある。漢籍に書いてある知識を典故として歌に援用したと言うのである。孤例であってもそう主張されることもある。しかし、そのようなことはけっしてなかったと断言できる。歌に詠んだ人が漢籍を渉猟していた知識を得ていた可能性は低く、百歩譲って仮にそうであったとしても、人口に膾炙していない知識をこれ見よがしに披歴してみたところで誰も理解できず記憶に残らず、記録されることもなかったと考えられるからである。

(注9)歌の修辞では、掛詞がそうであるように、同音異義語による並行的な用法が多く用いられる。そのとき、表意(explicature)と推意(implicature)を区別することはできない。中村2006.が、前半句に掛かる意を「第一表意」、後半句に掛かる意を「第二表意」と呼ぶことは理にかなっている。

はなの色は うつりにけりな いたづらに 我が身よにふる ながめせしまに(小野小町)

「降る」と「経る」、「長雨」と「眺め」を掛けている。それを推意することによって二つの表意を取るものと解釈されている。

そのことに問題はないが、その推意は勝手に(自動的に)行われるべきものとして当然視されていたのであろうか。筆者は先行研究に不案内で次のような見解がすでに提出されているか知らないが、「いたづらに」という語も掛詞なのではないか。「徒に」と「板面に」である。板面には表と裏とがある。その二面を考えろと読み手に命じるための言葉として、つまり、自己言及的に返ってくる言葉として前半句と後半句の綴じ目に据えられているのではないか。「板面」を連想していると思われる事例はすでに万葉集から見える。

高円の 野辺の秋萩 いたづらに 咲きか散るらむ 見る人なしに(万231)

たらちねの 母に障らば いたづらに 汝も吾も 事成るべしや(万2517)

二つの意味を掛けた表現は現代でもしばしば行われており、他の語を完全に排除する用例が見られる。

カラオケで 音痴バレる日 ○○○○○(タカトシのブログ「ペケポン川柳2」様https://ameblo.jp/takatoshidyo/entry-10719341179.html?frm=theme、2023年7月3日閲覧)

二つの意味が掛けてあることを条件にして、○○○○○に入る言葉を考えろというのがお題である。「おとずれた」には「訪れた」と「音ズレた」が掛かっていて、唯一の正解であると認められる。二つのソースからくる情報が組み合わされて合体した瞬間に閃くからである。そして、そこから議論が先へと展開していくことはない。二つの意味(表意)が明らかになったらそれでもうその話は終わりである。我々が求めていたのは“なるほど”化作用である。もちろん、現代において、カラオケというものが卑近な娯楽として多くの人が認知しているから問いとして成り立っており、時代背景に見合った川柳ということになる。大伴卿の歌も、時代と歌い手に見合った歌であった。

以下に、大伴卿に倣って二つの意味のうち一つが地名になるような拙い英文を作ってみた。比較してみると、万4260番歌では題詞、左注に情報が豊富で、歌はコンテキストによってうまく調整されていて、処理労力をかけずに理解されやすくなっていることが明らかになる。

A:Ownership of the bottle transfers to where the glass goes.

B:Well, it seems that it will be Glasgow's.

A:I wasn't able to eat in the best country of my trip to Europe.

B:Well, it's Hungary.

笑い(おもしろみ、おかしみ)を誘う表現は、一般的な言葉の用法としては互いに交わるところであるが、便宜的にジョーク、ユーモア、ウィット、エスプリに分類されている。同音異義語やオノマトペを使った駄洒落は、その場での言葉遊びの様相が強いものでウィットとして扱われる。英語の例として名高いものに次のものがある。

A:Why can't a bicycle stand up?

B:Because it's two-tyred.

too tired と同音のため二つの解釈が可能になっている。ただ、これはやはりジョークに分類されるのであろう。答えるのに声を発して初めてオチとしてわかるものである。まず自転車が指示されていてタイヤのことが explicature となって解釈され、記述されるに及んでいる。「B:」に Because it's too tired. と記されることはない。すなわち、too tired は implicature として控えているからおもしろさが出ている。

万4260・4261番歌では、題詞に場面設定を施して聞き手を話し手(歌い手)の意図する意味に誘導する。自転車のジョークのようにその意図する言葉の意味が explicature から implicature を浮かび上がらせるのではなく、どちらもが explicature なのだと定まるところに満足感が得られている。歌という形式の発話は、答えを要求しない問い掛けとして成立していたのである。雑歌の部類で一首歌われるだけの歌であっても自明の答えを包含しており、聞き手は歌を聞いただけで納得してその場にいる人々の連帯感(solidarity)を確認することにつながっている。漠たるものを確たるものへと導く“なるほど”化作用を果たしている。そこに雑歌の(全体主義的な)政治性はあるのであって、「大君」=「神」、天皇即神であるというメッセージを(反対意見を封じて)主張するものではなかった。誤解を恐れずに言えば、万葉集の歌の次元は言語活動のレベルにおいて川柳四天王と同格なのである。

(引用・参考文献)

伊藤1996. 伊藤博『萬葉集釈注 二』集英社、1996年。

伊藤1998. 伊藤博『萬葉集釈注 十』集英社、1998年。

折口1996. 折口信夫「宮廷生活の幻想」折口信夫全集刊行会編『折口信夫全集20』中央公論社、1996年。

神野志1992. 神野志隆光『柿本人麻呂研究』塙書房、1992年。

西郷2011. 西郷信綱『西郷信綱著作集 第六巻 文学史と文学理論Ⅰ 詩の発生』平凡社、2011年。

新編全集本萬葉集 小島憲之・木下正俊・東野治之校注・訳『新編日本古典文学全集9 萬葉集④』小学館、1996年。

辰巳1985. 辰巳正明「大君は神にし坐せば─壬申の乱平定以後の歌二首─」『国語国文』第54巻第4号、昭和60年4月。

中村2006. 中村秩祥子「和歌の掛詞─関連性理論からの一考察─」『語用論研究』第8号、2006年。日本語用論学会https://pragmatics.gr.jp/journal/backnumbers/8.html

東森2006. 東森勲「英語のジョークと川柳の笑いについて─関連性理論による分析─」『言外と言内の交流分野 小泉保博士傘寿記念論文集』大学書林、平成18年。

『万葉神事語辞典』 菊地義裕「おおきみはかみにしませば」国学院大学デジタルミュージアム『万葉神事語辞典』資料ID31785、http://jmapps.ne.jp/kokugakuin/det.html?data_id=31785

ヴァーシューレン2010. ジェフ・ヴァーシューレン著、東森勲監訳『認知と社会の語用論─統合的アプローチを求めて─』ひつじ書房、2010年。

ベイトソン2022. グレゴリー・ベイトソン著、佐藤良明訳『精神と自然─生きた世界の認識論─』岩波書店(岩波文庫)、2022年。

スペルベル&ウィルソン1999. D.スペルベル・D.ウィルソン著、内田聖二・中逵俊明・宋南先・田中圭子訳『関連性理論(第2版)─伝達と認知─』研究社、1999年。

ブレイクモア1994. ダイアン・ブレイクモア著、武内道子・山崎英一訳『ひとは発語をどう理解するか』ひつじ書房、1994年。

※本稿は、2022年9月稿を2023年2月に改稿、さらに2023年7月に整理したものである。